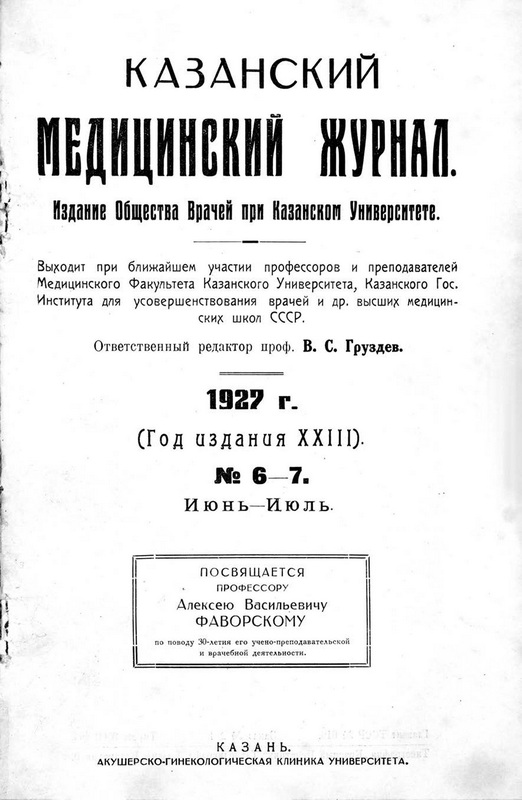

Vol 23, No 6-7 (1927)

- Year: 1927

- Published: 15.07.1927

- Articles: 80

- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/issue/view/4093

Full Issue

Professor Alexei Vasilyevich Favorsky

Abstract

А. V. Favorsky was born on February 10, 1873, in the village of Sedlistom, Kharbai parish, Astrakhan county. His father was a clergyman, the son of a clergyman, and having studied for 3 years in a clerical school, he entered the petty bourgeoisie and went into the service, as a small servant, at the landowner Rogov's stud farm. Then as a young man of 20, he went into service in Astrakhan, as a raft worker for the fishing firm of first Kozhevnikov and then Br. Sapozhnikov, and soon achieved a position as a small clerk. He soon married a former serf of the Astrakhan landlord Goring; from this marriage was born a son, Alexei, one of seventeen.

607-612

607-612

The significance of the detection of oxidative and reducing tissue enzymes for questions of localization in the brain

Abstract

Histology of the nervous system is served, for the purpose of research, almost exclusively by stained slices from fixed objects. As fixing agents, mainly alcohol, formaldehyde and mixtures of chromium salts are used, which produce more or less fast clotting of tissue colloids, as a result of which the in vivo structure of cells with their processes is very much changed. To what extent our preparations give us the right to conclude about the living structure of cells and especially about the processes running or already running intra vitam is an old and much debated problem.

613-621

613-621

Endings of the vagus nerve fibers in the mammalian heart

Abstract

In 1893, Prof. V.V. Nikolaev, having cut vagus nerves of a frog, saw under a microscope degeneration of so-called spiral fibers and pericellular apparatuses on nerve cells of intracardiac nodes. Later these observations were thoroughly verified by Prof. D.V. Polumordvinov and fully confirmed by him. I had a chance to look through amazing by technique preparations of the late Prof. Polumordvinov, obtained by methylene blue method, on which decay of pericellular apparatuses in cardiac ganglia of a frog was absolutely clearly visible. D. V-ch, who died untimely in 1919, unfortunately, did not have time to publish in detail his important study; the manuscript and drawings of his work also remained undiscovered.

622-623

622-623

On the manifestation of labyrinthine reflexes during free movements of animals

Abstract

We will try to analyze the physiological act of an animal-jump-and determine how the labyrinthine reflexes, known from experimental studies of many authors, are revealed during the jump. I hope that such an analysis will lead us to a better understanding of the physiology of the labyrinth, as we will find out the purpose of the reflexes.

624-631

624-631

On venous pressure in arterial and "isolated" venous hypertension

Abstract

If the determination of arterial blood pressure has entered clinical use as an indispensable method for the recognition and interpretation of various diseases, the same cannot be said about the determination of venous blood pressure. Only the first steps are still being taken.

632-640

632-640

Treatment of extrapulmonary tbc with ultraviolet rays

Abstract

Surgical treatment of extrapulmonary tbe in the form of excisions for lupus, resections for bone and joint lesions, incisions and gland extirpations, etc., usually gave such results whose dubiousness made most surgeons think twice. The statistics of the former surgical clinics fully convince us of this.

641-645

641-645

On preliminary ligation of the splenic artery in the removal of the spleen

Abstract

In No. 35 of "Nov. Khir. Arch.", the article of Prof. Brzhozovsky entitled "Preliminary ligation of the splenic artery as a way to limit blood loss during removal of the spleen" was published in 1926. In this article the author proposes to perform double-moment vessel ligation during splenectomy, i.e. to ligate first the splenic artery and then, some time later, after the outflow of blood from the organ through the veins, to ligate these latter ones as well. Thus, the essence of this method is to cause the outflow of blood from the spleen through the spleen veins by ligating the spleen artery and thus to save blood in the spleen for the organism.

646-648

646-648

To the surgery of spinal cord tumors

Abstract

Every surgeon nowadays can, of course, relatively easily perform a laminectomy by one method or another. However, any simplification of technique in surgery should always be desirable. It seems to me that the easiest way to perform this operation can be as Leriche has suggested since the decision that bone grafting is unnecessary here. I have always done it this way myself and before Leriche's publication.

649-652

649-652

Experimental data on local immunity of the operated and unoperated rabbit eye

Abstract

Numerous studies have proven the undoubted participation of the normal, not irritated eye in the general immunity of the body. However, the antibody content in the tissues and fluids of the eye appeared to be extremely low. Under conditions of eye irritation, especially during punctures of the anterior chamber and vitreous body, the number of antibodies increases greatly, and some of them appear in the chamber humor and vitreous body only for the first time under these conditions.

653-657

653-657

Hernia of the pregnant uterus in the scar after appendectomy

Abstract

If uterine hernias in general are a rare phenomenon, then even rarer are hernias of the pregnant uterus. In reviewing the Russian literature on obstetrics, I encountered descriptions of only two cases of this kind, observed by Rozanov and Tipyakov. In the case of the first author there was an inguinal hernia hanging down to his knees; the pregnancy ended in spontaneous delivery of a stillborn fetus. Unfortunately, I could get acquainted with this case only from a brief abstract; I could not obtain the author's dissertation, in which this case is apparently described in more detail. In Tinyakov's case there was an abdominal hernia with the phenomena of impingement; the pregnancy was in its fifth month; due to the presence of signs of impingement, the author performed perineal resection, dissected the hernia ring and repositioned the uterus, after which the pregnancy safely reached its end.

658-662

658-662

Encephalography by puncture of the posterior cistern of the brain (ZP)

Abstract

In 1918, Dandy proposed, in order to diagnose various brain processes and especially tumors, to inject air into the lateral ventricles of the brain as a contrasting mass for X-rays. The ground for such an idea was sufficiently prepared by that time. Beginning in 1904, Neisser promoted his brain punctures as a method of biopsy of brain tissue. Neisser's proposal won the recognition of such authorities as Köttner, Förster, Cushing and shattered the prevailing fear of such interventions on brain tissue.

663-671

663-671

To the teaching of constitutional anomalies

Abstract

Anomalies of human body development come into the clinician's field of view usually only when a variant of structural abnormality takes beyond the so-called healthy state the function of the improperly developing organ and sometimes others, topically or functionally related to it. In most cases, the pathogenesis of such diseases is obvious, and individual forms are of interest only from the point of view of symptomatology.

672-675

672-675

On the Magnus-Kleyn reflexes in organic lesions of the central nervous system

Abstract

The works of R. Magnus and his students in Utrecht discovered and developed the doctrine of special reflexes accompanied by a change in tone depending on the position of the head, neck, torso and members in space. These reflexes, which are called tonic, labyrinth and cervical reflexes, are caused by proprioceptive stimulation coming either from the muscles of the neck (Brondgeest and Shérington) or from the labyrinth (Ewald).

676-685

676-685

Tonic reflexes in hyperkinesias

Abstract

The cervical and labyrinthine reflexes discovered and studied by Magnus and his school open a new chapter in neuropathology. Inferior in simplicity to tendon and skin reflexes, they, nevertheless, quite naturally appear under certain conditions. To discover them in the clinic, it is necessary to look for them more thoroughly, to see them more or less incontrovertibly at least once, to learn to discover them where there are only their rudiments. The conditions under which they appear in patients are extremely complicated and have been studied very little.

686-696

686-696

On the pathogenesis of partial epilepsy

Abstract

Recently, pathological and anatomical studies of Russian and foreign neuropathologists have established the undoubted fact that changes found in partial epilepsy are not only in the motor cortical zone of the large brain, but also in all parts of the large brain, in particular, in subcortical nodes (and, possibly, in the medulla oblongata, Volland). My teacher, Prof. A. V. Favorsky, drew attention to this in his last work on partial epilepsy (Kaz. Med. Magazine, 1926, No. 5-6).

697-700

697-700

Regarding blood calcium content in epilepsy

Abstract

The question of the supposed connection between epilepsy and tetany has been enriched by new facts during the last decade. Experimental researches of Vollmer, Bisgard, Noervig and others have established distinct violations of parathyroid glands activity in epilepsy. According to Fischer and Leyser materials, both tetany and epilepsy in adults develop on the basis of abnormal spasmophilic constitution.

701-704

701-704

Foster hyperventilation and epilepsy

Abstract

For the first time his observations on the effect of hyperventilation on epileptics Foerster presented at the 24th C'ezd of the Society of German Physicians in Innsbruck, in October 1924. In his report he pointed out that in epileptics hyperventilation often (of 45 epileptics in 25) causes an immediate seizure, noted the stereotype of the seizure in each epileptic, and the importance of the method of hyperventilation for establishing the diagnosis of epilepsy. Foerster also established the fact that traumatic epilepsy differs from other forms in relation to hyperventilation, and that the method of hyperventilation can be used in doubtful cases to clarify the diagnosis of epilepsy.

705-712

705-712

To the clinic of combined systemic diseases of the spinal cord (myeloses)

Abstract

In 1924, in the report of one of us, made at the conference of doctors of the Pyatigorsk resort polyclinic, and in 1925, in a report by Dr. A. B. Rabinovich, a former employee of the Saratov Clinic, made at the Saratov Society of Neuropathologists and Psychiatrists named after L. O. Darkshevich, two characteristic cases of combined diseases of the posterior and lateral columns of the spinal cord were described, with a modern illumination of the pathogenesis of this disease, called by Henneberg's myelosis; in one of these cases the etiological point of the disease was lues, in the other avitaminosis.

713-715

713-715

Observations on the treatment of progressive paralysis with Obermeier's spirochaete cultures

Abstract

During the last two years in the Kazan Psychiatric Clinic and partly in the Kazan District Psychiatric Hospital we have treated paraplegics with both malaria and recurrences. The number of our cases is very small: only 14 cases of malaria and 10 cases of recurrence, most of which have been treated for several months to a year; in view of the fact that the general results in our cases differ little from the material already known in the literature, it would be hardly worth mentioning them, if it were not for the special feature of the material which we used in the case of recurrence.

716-722

716-722

On the imperfections of experimental-psychological research

Abstract

Mass experiment in the field of psychological research has already won the right to exist, and even the question of choosing a method is gradually losing its former urgency, despite the emergence of a number of new methods. True, there can be no talk of a single method, or at least the coordination and unification of the methods proposed and still practiced; it is even possible that there will be no need for this, due to local conditions, such as: the peculiarities of the task, the properties of human material, the fitness of the laboratory, and finally, due to personal preference for one particular technique; but one thing will remain constant and common for all conditions and research schools — the need to carry out experiments, firstly, by completely reliable personnel, and secondly, with the most correct and scientifically pure formulation of experiments.

723-724

723-724

On psychoprophylaxis and psychohygiene

Abstract

Social and economic conditions of life, occupational pests, syphilization and drug addiction increasing in the population, the negative sides of civilization, natural disasters, wars, revolutions, etc., place increased demands on our neuropsychic sphere, which it is not always able to fulfill. Hence a rapidly increasing neuropsychic degeneracy with a great number of borderline conditions, degenerative constitutions and reactive forms.

725-728

725-728

New in the epiphyseal disease issue

Abstract

In the last 20 years, thanks to the advances in radiology, a new nosological form has been isolated from the general mass of skeletal diseases - a peculiar suffering of the articular ends of the bones, which occurs at a young age - a disease which, with little knowledge of it by a wide range of doctors, still appears under the most mottled, erroneous diagnoses: tuberculosis, rickets, fracture, distortion, periostitis, neuralgia, myalgia and rheumatism. This particular form of lesion has been described in a wide variety of epiphyses by various authors and is named after them. The importance of the timely recognition of the said affliction prompts us to give in the present sketch a list of the main data covered in this matter by the modern literature.

729-735

729-735

The problem of studying motor skills in connection with the peculiarities of the body and psyche

Abstract

Kretschmer's doctrine of the correlation between physique and character overlooks a question that lies in the plane of similar correlations, namely, that of the correlation between motor functions and the mental structure of personality. This question attracts much attention these days and must occupy the most legitimate place among other problems included in the study of personality, both healthy and sick. In the latter case, it is worth remembering at least the instructions of Wernicke (2), who opined that "the general pathology of mental diseases consists in nothing else than in peculiarities of motor behavior".

735-740

735-740

To the topography of the stomach. Maksimovich (Arch. f. klin. Chir. Bd. 144, H. 1)

Abstract

The author investigated on 103 cadavers and 200 radiographs the topographic location of the stomach. According to the author, in the location of the latter we should distinguish: 1) direction of the longus, 2) position of the cardiae and 3) position of the pylorus. Three main types of gastric location can be distinguished: vertical, horizontal and oblique transitional.

740-740

740-740

On the influence of X-rays on bacteria. A. J. Zholkevich (Vestn. roentg., vol. IV, vol. 2)

Abstract

According to studies by A. Ya. Zholkevich, x-rays, like radium rays, suppress vital functions in bacteria: they inhibit their growth and pigment development, slow down and stop their movement. At the same time, different bacteria exhibit different, both individual and species sensitivity to Röntgen's rays.

740-740

740-740

741-741

741-741

Diathermy in breastfeeding. Joslyn (Arch. of physik. ther., 1926, No. 4; ref. in Physiotherapy)

Abstract

Diathermy gives the best results in cases of chest pain with slightly elevated blood pressure, but without sharply expressed phenomena of weakness of the heart muscle. When the blood pressure is low, some improvement can be achieved, but the effect is less good.

741-741

741-741

741-741

741-741

Treatment of spastic contractures with transcerebral iontophoresis. Bourguignon (on ref. in Physiotherapy)

Abstract

Frequent cases of severe hemiplegia after gunshot wounds of the skull during the World War made Bourguignon resort to treatment with iodine iontophoresis on the wounded area in order to resorb the scars that could be the cause of hemipareses and spastic conditions. No positive results were achieved, however.

741-741

741-741

741-741

741-741

Blood at the gypsy. L. Gurevich (Russ. Kl., 1926, No. 32)

Abstract

Having studied the morphological components of blood in 48 scurvy patients, L. Gurevich found that scurvy is characterized by certain characteristic changes in blood composition, established in his time by Hausman, Chernorutsky and Waldman.

742-742

742-742

742-742

742-742

742-742

742-742

742-742

742-742

742-742

742-742

Artificial thrombosis of varicose leg veins. Hirsch (Wiener kl. Woch., 1926, No. 45)

Abstract

Nobl, reviewing the technique of this operation, considers high ligation of v. saphenae usually used by surgeons unnecessary. Hirsch contradicts him by pointing out that this operation can by no means be considered a completely safe intervention, and that it should not be undertaken without prior high ligation of the v. saphenae.

742-742

742-742

742-742

742-742

743-743

743-743

Stomach congestion. Becker (Arch. f. klin. Chir., Bd. 145)

Abstract

The author distinguishes between stomach turning (torsio) and stomach twisting (volvulus) leading to gastric obstruction. A turn of the stomach is an increase in its physiological movement, it never leads to violent phenomena. Gastric volvulus can be either in the longitudinal or transverse direction. Its predisposing moments are the condition of the ligaments of the stomach, overfilling of the latter, increased peristalsis and antiperistalsis, bloating of the bowels, diaphragmatic hernia and paralysis of the diaphragm. Abdominal tension, vomiting, and trauma may be external causes of the twist.

743-743

743-743

743-743

743-743

To the treatment of tbc lesions of the eye. Beaucamp (Zeit. f. Aug., В.59, H. 4/5)

Abstract

The author used partial von Deusk'a antigen in the treatment of iritis, chorioiditis, kerato-con'yunctivitis and other eye lesions of tbc nature per os, and of 50 cases treated in this way he obtained cure in 11, improvement in 27, relapse in 6 and no result in 6.

743-743

743-743

Necrolysin in ophthalmology. Loos (Zeit. f. Aug., В. 59, H.)

Abstract

The author suggests treating purulent fistulas of the lacrimal sac, as well as lupus and carcinomatous processes in this area, with Necrolysin, a drug that has a strong proteolytic action, thus destroying the granulations that support the suppuration.

743-743

743-743

Spirochetosis of the oral cavity. D. P. Grinev (Odont. i Stomat., 1927, No. 1)

Abstract

According to observations by Prof. D. P. Grinev in some diseases of the oral cavity spirochaetes occur in large numbers and may be specific pathogens of these diseases, in others, they either do not occur at all, or they are found in small numbers.

743-744

743-744

Treatment of oral spirillosis. Hutter (Wiener kl. W., 1927, No. 6)

Abstract

Автор рекомендует для лечения ангины Plaut-Vincent’a и др. спириллозных заболеваний рта спироцит—препарат Ehrlich’a № 594. Препарат этот был испробован рядом авторов, особенно в затяжных и не поддававшихся лечению случаях, с хорошим терапевтическим эффектом.

744-744

744-744

Warts on the mucous membrane of the oral cavity. V. I. Terebinsky (Vest. Rino-lar.-ot., 1926, No. 6)

Abstract

The author notes the identity of the picture of warts on the oral mucosa with syphilitic papules so often observed here. The ease of confusion of these two diseases makes it necessary to pay special attention to the differential diagnosis, supporting it with microscopic examination.

744-744

744-744

744-744

744-744

A new biological method for the prevention of pregnancy. S. M. Pavlenko (Vest. Endocr., 1927, No. 2)

Abstract

Based on the idea that pregnant women usually lose the ability to conceive again, and that the main factor causing changes in the pregnant woman's body is the altered ovary during pregnancy, S.M. Pavlenko set up a series of experiments with administration of (subcutaneous) to female mice and rabbits an extract from the ovaries of pregnant cows.

744-744

744-744

Treatment of vomiting in pregnant women by suggestion. Audebert, Daléas (Red. franç. de gyn. et obst, No. 10, 1926)

Abstract

Treatment must be started as early as possible, while there are still no organic changes. For success, complete isolation of the patient from both other patients and her relatives is necessary, and this isolation must continue for several days even after cure. Prediction is favorable in neurasthenia; on the contrary, acceleration of the pulse is unfavorable.

744-744

744-744

745-745

745-745

Epilepsy and pregnancy. Clemmensen (Ber. ü. d. ges. Gyn., Bd. XI)

Abstract

The author studied 61 epileptics, asking himself 8 questions: 1) how does epilepsy affect pregnancy? 2) how does pregnancy affect epilepsy? 3) What is the fate of the children? The effect of epilepsy on pregnancy is small: it does not cause abortions or premature births. On the contrary, pregnancy can cause seizures of cured epilepsy to reappear, and the existing condition can worsen markedly.

745-745

745-745

Liver function in toxicosis of pregnancy. King (Amer. jour. of obst. a gyn., v. 12, No. 4)

Abstract

King studied liver function in toxicosis of pregnancy by means of a color test with bromsulfalein, which proved to be suitable for the differential diagnosis of nephritic and preeclampsic conditions. There is complete correspondence between the results of the test and the clinical data.

745-745

745-745

Prophylactic intravenous infusions of pituglandol in the postpartum period. Jess (Zentr. f. G., 1926, No. 38)

Abstract

The author conducted two series of deliveries for comparison, of which in one series the pituitary extract was injected when bleeding appeared, and in the other series it was injected prophylactically intravenously in a dose of 1.0 pituglandol 5 min after delivery and again 20 min later if there was no complete separation of the placenta.

745-745

745-745

Intravenous magnesium sulfate injections in eclampsia. Lazard, Irwin, Vruwink (Ber. u. d. ges Gyn., Bd. XI)

Abstract

In cases of praeclampsia, on a par with the usual sedativa, the authors administer intravenously 20 cc. 10% magnesium sulfate solution intravenously. If the blood pressure does not decrease, the injections are repeated. If eclampsia has already developed, injections should be started as early as possible and repeated after one hour, if the blood pressure does not fall, and seizures continue.

745-745

745-745

To the treatment of septic abortions. Кüstner (Zentr. f. G., 1926, No. 3)

Abstract

The author distinguishes between "highly virulent" microbes, which have the ability to grow in foreign blood as well as in the blood of their host, "virulent" microbes, which grow only in foreign blood but not in the blood of their host, which has a sufficient number of anti-bodies, and finally, "avirulent" microbes, which have no ability to grow in blood at all.

746-746

746-746

746-746

746-746

746-746

746-746

Acute meningitis in children caused by Pfeiffer's bacillus. Pelfort (Arch. de med. des enf., 1927, No. 3)

Abstract

Dunn and Neal's statistics place Pfeiffer's bacillus fourth among the causative agents of purulent meningitis, while Pelfort found this agent in 7 cases of 26 meningitis in children under 3 years old and puts it second after meningococcus.

746-746

746-746

Bronchiectasia and tbc of the lungs in children. S. A. Seidman (Pediatrics, 1926, no. 3-4)

Abstract

Studying the material relating to 45 cases of bronchiectasia in order to find out the main characteristic features of this disease to differentiate it from tbc, the author found that the chronic inflammatory fibrous process leading to bronchiectatic enlargements extends simultaneously to the bronchial walls, interstitial lung tissue and pleura, and that the most frequent localization of bronchiectasias is the lower lobe.

747-747

747-747

747-747

747-747

Physiotherapy in childhood diseases. Е. T. Zalkindson (Journal for Advanced Medical Training, 1927, No. 1)

Abstract

According to E. T. Salkindson, physical therapy occupies an especially honorable place in children's practice, since it is in children that physical agents act exceptionally well and quickly. Physical therapy of diseases of childhood differs from that of adults in its methodology and dosage.

747-747

747-747

747-748

747-748

The way through liquor. A. Hauptmаnn (Zeit. f. d. ges. Neur. u. Psych., Bd. 102)

Abstract

Analyzing clinical and experimental data of different authors, Hauptmann comes to the following conclusions: metalytic diseases cannot be explained only by the presence of spirochaetes in the brain; of great importance here are also the general toxic effects of the luetic infection; Whereas the immune-strong organism destroys the spirochaetes by phagocytosis (hence the strong secondary reactions), the immune-weak one (future metalyuetes, without strong cutaneous reactions) fights them extracellularly as with any foreign protein; this weakness may depend on the organism itself and on the spirochaetes (e.g. , The endotoxins released during the second kind of struggle affect especially the vascular endothelium and increase the permeability of the "barrier between the blood and the liquor".

748-748

748-748

Trypanocidia, phagocytosis, and active immunization in progressive paralysis. G. Plaut (Zeit. f. d. ges. Neur u. Psych., Bd. 101)

Abstract

Studies in this direction were made by G. Plaut, whose main task was to find out, whether paraplegics really have weak immune properties to infection in general and to luteal infection in particular. On the basis of experiments with trypanocidal properties of blood of paralytics and others the author came to the conclusion that there is no indication of their decrease in paralysis.

748-748

748-748

748-749

748-749

749-749

749-749

749-749

749-749

749-749

749-749

749-749

749-749

Diagnosis of syphilis by blood picture. Antoni (Derm. Woch., 1926, No. 29), Hirsch (Derm. Woch., 1926, No. 34), Siern, Strauss (Derm. Woch., 1926, No. 37)

Abstract

The author found that in the primary seronegative period of syphilis, as a rule, there is a strong lymphocytosis accompanied at the same time by characteristic changes in the nuclei of lymphocytes (formation of tubules in the nucleus, changes in its contours, hyperchromasia).

749-750

749-750

750-750

750-750

Kidney damage from bismuth treatment. Lichtenberg (Derm. Woch., 1926, No. 22)

Abstract

Lichtenberg notes the interesting fact that at the same approximate doses of bismuth administered to the body very many authors have observed sharp variations in the frequency of kidney damage. He himself, subjecting the urine of 64 syphilitics treated with bismogenol, spirobesmol and nadizan in different stages of the disease to systematic analysis, found that in 30% of all cases there are symptoms of kidney damage, namely: epitheliuria, cylinders (25%), protein (20%), erythrocytes.

750-750

750-750

Treatment of psoriasis with diathermy. Leszczynski (Dermat. Woch., 1926, No. 52a)

Abstract

Based on the modern view of psoriasis as a disease dependent on endocrine gland dysfunction, the author believes that the action on the goiter gland of high voltage currents may well replace the currently used treatment of psoriasis with extracts of the goiter gland. In 7 cases, which were under his supervision, diathermy gave an excellent result.

750-750

750-750

Intramuscular injections of ichthyol. Straszynski (Derm. Woch., 1926, No. 24)

Abstract

A 2% aqueous ichthyol solution is sterilized by boiling and stored in sealed ampoules. The sterile solution is injected intramuscularly every 2-3 days by 3 cc. Of 68 cases of various skin diseases and complicated gonorrhea treated by this method, the author obtained the most favorable results in gonorrhoid epididymitis, satisfactory results in mild chancreas.

750-750

750-750

Ochs A. A. Clinical examination of the patient. A Practical Guide. 217 pp. Odessa, 1927, Price 2 r. 20 c.

Abstract

This interesting book, intended for physicians who are well versed in the elements of semiotics, aims to enable a correct assessment of the symptoms in order to understand the essence of the pathological process. The author gives a detailed and coherent account of the subjective and objective examination, and stops even at small details that may in one way or another be useful in making a diagnosis.

751-751

751-751

V. М. Kurzon, Assoc. of Samara State University. Protection of Motherhood and Infancy in the USSR, Samara. Gubizdat, 1926. VIII+191 p. Price 2 r.

Abstract

Until recently, there were no manuals in Russian, in which all the most important questions of maternal and infant health were given with sufficient completeness; there were only works devoted to individual questions, such as infant mortality, health education, organization and work of nurseries, consultations, etc. The book by Dr. Curzon successfully fills this gap. Dr. Curzon's book successfully fills this gap.

751-751

751-751

Society of Physicians at Kazan University. Vol. 23, No. 6-7 (1927)

Abstract

Session 19 / IV. Priv-Assoc. AD Gusev: Chemical reactions of blood for sex determination. The speaker tested the reactions of Manoilov and Bernatsky on the blood samples of 56 people, while obtaining quite satisfactory results. His experiments with solutions of proteins and salts of nitrous oxide and iron oxide convinced him that Bernatsky's reaction depends exclusively on the amount of iron in the blood, while Manoilov's reaction obviously depends on the state of iron in the blood (various combinations of nitrous oxide and oxide). The amount of proteins does not play such an essential role here as Schmidt, Perevozskaya, and other authors ascribe to them. Prof. I.P. Vasiliev. V., S. Gruzdev, N. K. Goryaev, S. P. Mamadyshsky and M. P. Tushnov.

751-754

751-754

Society of Neuropathologists and Psychiatrists at Kazan University. Vol. 23, No. 6-7 (1927)

Abstract

Solemn emergency meeting 15 / V 1927, dedicated to honoring the chairman of the Society, prof. A. V. Favorsky on the occasion of the 30th anniversary of his scientific, teaching and medical activity. There were members of the Faculty of Medicine, professors and teachers of other faculties of the University, the Kazan Institute for Mustache, doctors, the Kazan Veterinary Institute, representatives of the TR, government and public organizations, scientific societies of Kazan, doctors, students and admirers of the hero of the day.

754-758

754-758

Meetings of the Scientific Society of the Rybinsk Doctor's Section. Vol. 23, No. 6-7 (1927)

Abstract

Session 20/IV.

Dr. L.A. Sinakevich demonstrated a preparation of primary vaginal cancer. The preparation represented an extirpated uterus together with a vaginal tube, on the back wall of which, in the upper third, there was a cancerous ulcer the size of a nickel; the cervix was unchanged.

758-758

758-758

Chronicle. Vol. 23, No. 6-7 (1927)

Abstract

In the current academic year, 284 students graduate from the Medical Faculty of Kazan University, of whom 14 men and 143 women. The nationalities of the graduates are as follows: Jews-46, Tatars-20, Chuvashes-6, Votyaks-3, Mari-2, Latvians-2, Germans-1, the rest Russians.

758-760

758-760

Questions and answers. Vol. 23, No. 6-7 (1927)

Abstract

From what angle might reports of casuistry of missed abortion be of interest? Subscriber #2581.

Answer. In the doctrine of missed abortion it still remains unclear why in cases of this abnormality the uterus does not expel - as it usually does - the dead gestational sac until the normal end of pregnancy, but when this term is over it begins to develop contractile activity and expels the sac. Of the individual cases of missed abortion, those that throw light on this obscure issue are worthy of description. Prof. V. Gruzdev.

760-761

760-761