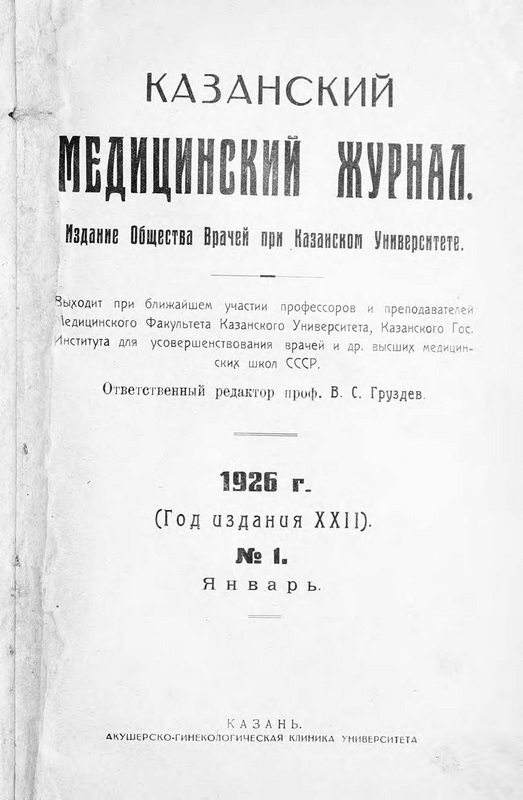

Vol 22, No 1 (1926)

- Year: 1926

- Published: 12.01.1926

- Articles: 70

- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/issue/view/2995

Full Issue

3-6

3-6

On the question of the speed of conduction in the sympathetic system

Abstract

In 1924 J.R. Karplus and A. Kreidl, using the third eyelid of the cat's eye (membrana nictitans) as an object in determining the latency period for the cervical sympathetic nerve, at the beginning of their studies, they recorded its contraction according to the Lewandowski method , but then they found this registration method inconvenient and proposed their own registration method as the most accurate and convenient, which consists in the fact that the electromagnetic marker of irritation ceases to function at the moment of the eyelid contraction due to the automatic opening of the current. When using this method, the latent period for the cervical sympathetic nerve was set by them in the range from 0.6 to 0.8 seconds.

7-9

7-9

Role of the method in pathology

Abstract

The rapid development of pathology, which began in the second half of the 19th century and continues to the present time, was the result of the improvement of the microscope and the introduction of the experimental method into scientific research. The significance of these two fundamental foundations of modern scientific progress is clear to everyone; a good illustration is the tremendous impetus that Cohnheim's pathology received in 1867.

10-18

10-18

On the cultivation of spir. pallida on liquid culture media

Abstract

In recent years, great strides have been made on the cultivation of spirochetes, and if relatively simple and completely reliable methods of growing them in vitro on both solid and liquid nutrient media have been developed for a number of pathogenic and non-pathogenic spirochetes, then on the issue of With the cultivation of the pale spirochete, we are moving forward very slowly, and the successes achieved recently in this area must be recognized as very modest.

19-22

19-22

To the heart block clinic

Abstract

Over the past five years, we have observed four cases of complete transverse heart block at the Faculty Therapeutic Clinic. One of these cases has already been described by Dr. Rufimsky on the pages of Kazan Medical Journal (1921, No. 2), and two new cases where transverse dissociation of the heart was found in patients in a rare combination with other pathological conditions from this body, we consider it interesting to describe in this article.

23-33

23-33

To the question of the treatment of cholecystitis by the method of the so-called "Internal drainage"

Abstract

The latest research on the normal and pathological physiology of the biliary tract forces us to fundamentally revise our ideas, both about the pathogenesis of diseases of these organs, and about the recognition and treatment of these diseases. If before the internist took care of alleviating the suffering of a patient with gallbladder colic, fixing all his attention on the fate of gallbladder stones, especially when it came to prolonged blockage of the biliary tract with a stone, and when a surgeon was hastily invited to eliminate life-threatening complications of gallstone disease now we have to think not about the stone and about gallstone disease, but about the state of the biliary tract, especially the gallbladder, and about the prevention of a large number of complications that are causally dependent not so much on stones as on infection of the biliary tract.

34-45

34-45

To surgical methods of treating discrepancies of the rectus abdominis muscles

Abstract

The divergence of the rectus abdominis muscles is a frequent occurrence that the surgeon has to meet and which has to be eliminated in one way or another by surgery. A similar diastasis of the rectus muscles we meet primarily not only in adults and the elderly. especially in multiparous women, but also in young subjects and even children. If you pay systematically attention to the condition of the rectus muscles in carriers of inguinal hernias, then it is not so rare to find in them, along with the inguinal hernia, also the divergence of the rectus abdominis muscles. Although such a discrepancy does not essentially represent a hernia, it is an expression of a weakening of the abdominal wall and must be corrected by surgery. In addition to the cases mentioned, as is known, we often meet cases of divergence of the rectus muscles, combined with hernias of the white line, incisional and umbilical hernias.

46-49

46-49

Hypnosis during childbirth and surgery

Abstract

That pain relief in childbirth is generally necessary, or at least highly desirable, there can be no two opinions on this score. If in strong people it was not always possible to ascertain the noticeably harmful effect of labor pains on the nervous system, then in sensitive, nervous, weak women - and in our time there are most of them - prolonged painful childbirth quite often causes a state of nervous exhaustion, accompanied, according to the works of Krönig'a and Criel'ya (1922), deep and severe changes in the most important tissues of the animal organism.

50-54

50-54

Intraperitoneal blood infusions as a therapeutic method for anemia and other diseases in children

Abstract

Over the past decade, blood transfusions in Western Europe and especially in America have become a common remedy, and they are successfully used at the bedside of sick children. So, we can name the names Opitz'a in Germany, Halbertsma in Holland and Kerr Gross'a, Oxon'a and Edin'a in Canada, who used intravenous infusions (homotransfusions) in sick children with anemia. The last of the listed authors expand the indications for blood infusion, using them also for severe hemorrhages, for shock from various reasons, as a preparatory agent before operations in weak patients and with significant weakness, and with septicemia and intoxication from burns or in connection with gastric diseases preferring to do infusions after partial exsanguination of patients.

55-63

55-63

Epidemic encephalitis according to the epidemic in Kazan in 1921-1925

Abstract

Several years have passed since the first demonstration of patients with epidemic encephalitis in Kazan, made by Dr. S. D. Voznesensky 1), and my report on the epidemic of encephalitis, made at the First Volga Congress of Doctors in the summer of 1923 2). During this time, the fears expressed in the report about the further development of the epidemic were justified - if by that time there were only 14 cases of the disease, then in subsequent years this number increased sharply: in the second half of 1923, 6 patients with epidemic encephalitis were registered in Kazan, 1924 - 31 patients and in the first 10 months of 1925 - 29 patients, so that the total number of cases now (November 1925) reaches 80 people.

64-74

64-74

Experience of using non-specific therapy for gonorrhea

Abstract

The practical side of the issue of the use of nonspecific therapy forces clinicians, without waiting for the comprehensive theory of substantiation of nonspecific immunity, to study the phenomena observed at the patient's bedside. In establishing indications for the use of non-specific resp. protein therapy, as well as in assessing the strength of its therapeutic effect, the observations of numerous authors are full of contradictions. There are still no generally accepted conclusions in the field of application of nonspecific therapy for gonorrhoid diseases. Therefore, we allow ourselves to share the observations made by us on a relatively large stationary material of the Skin and Venereal Clinic of the Kazan State. Institute for the mustache. doctors.

75-84

75-84

On the question of the forensic significance of the Beccadelli test

Abstract

The issue of differential recognition of blood is the most urgent for forensic medical examination. Attempts to resolve this issue are not new - back in 1828, Barruel tried to distinguish between human and animal blood by the specific smell that blood supposedly emitted when sulfuric acid was added to it. This smell is characteristic of every type of blood; so, during this treatment, human blood gives off the smell of human sweat, horse blood - horse manure, etc. Some researchers used this sample as early as 1881 (Dragendorf), despite the fact that Barruel himself admitted that his method did not have a strict accuracy.

85-90

85-90

Reviews

Antimony in chemotherapy

Abstract

Antimony has been used since ancient times in the East, in China and Babylon, for cosmetic purposes and as a protective agent for endemic eye diseases. As a medicine, antimony has long enjoyed wide popularity there in the treatment of tumors ("Baghdad bump"), in gynecological, laryngological practice, etc. This medicine from the Arabs was borrowed by doctors in Western Europe in the Middle Ages. The famous Theophrastus Paracelsus (1493-1541) especially highly appreciated it and warmly recommended it; “Mineralium, Quorum summum ac posissimum arcanum in se claudit Antimonium:” he says. Another great physician and chemist of this era, Basilius Valentinus (1604), glorifies the beneficial effects of antimony in French disease (syphilis), leprosy, plague, cancer, malaria, asthma, persistent cough, and stomach ailments. skin diseases, wounds, as well as melancholy, etc.

91-96

91-96

New data on the parasitic origin of cancerous tumors

Abstract

Undoubtedly, the biggest and most difficult question in modern medicine is that of cancer. All attempts to find out the cause of this disease, malignant in its course, have not been crowned with success, and therefore its treatment cannot be delivered rationally, and prevention remains powerless. The news of the last days in the medical literature, however, bring us some consolation in this area and give us hope for a speedy, maybe. resolution of a difficult issue. These data, which follow from the almost simultaneous work of Blumental in Germany (1924), Nuzum in America (1925), Gue in England (1925) and Harde in France (1925) .) and are of paramount importance for our science, I will allow myself to briefly outline in this overview message.

97-101

97-101

Abstracts

101

101

Pathways for the outflow of lymph from the abdominal cavity

Abstract

To clarify the scheme of the lymph outflow, the abdominal organs, according to A.A. Troitskaya (Moscow M. Zh., 1925, No. 9), should be divided into 2 sections: the upper section includes the liver, stomach, pancreas, spleen, kidneys and adrenal glands , to the bottom - the intestines and pelvic organs.

101

101

Innervation of the mesentery

Abstract

D. Kadanov (Zeit. F. Anat. And Entw., Bd. 73) investigated the mesenteric nerves of humans and various animals using the Schultze method. He distinguishes between the nerves passing through the mesentery, intended for the innervation of the intestine, and the nerves of the mesentery proper.

101-102

101-102

102

102

102

102

Etiology of pernicious anemia

Abstract

According to the research of OP Grigorova (Ter. Arkh., 1925, issue 2-3), pernicious anemia appears as a result of the interaction of two factors: on the one hand, a wide variety of etiological moments, and on the other hand, the corresponding constitution, special vulnerability of the bone marrow.

102

102

102

102

102-103

102-103

Experimental achilia

Abstract

Glaessner (Klin. Woch. 1925, No. 34), investigating the effect on gastric secretion of parenteral administration of chemical and bacterial products (nuclein, typhoid and gonococcal vaccines, various tuberculins, etc.), established their different effects on the stomach. Especially the typhoid vaccine and tuberculins have the ability to reduce the secretion of hydrochloric acid and gastric acid enzymes. The author considers it possible to use this in the therapy of hyperaciditas.

103

103

Exudative form of pulmonary tbc

Abstract

On the basis of clinical and radiological data (Beitr. Z. Kl. Tbc., B. 61, No. 5) Fleischner comes to the conclusion that at any stage of pulmonary tbc there are exudative (pneumonic) changes capable of regression or the formation of connective tissue.

103

103

103

103

Immunity and mortality curve from tuberculosis

Abstract

Autopsies and tuberculin reaction data show that the vast majority of cultured humanity is infected with tbc. Infection occurs in early childhood, with only a small proportion of children showing signs of the disease, although it can be assumed that tbc bacilli retain their virulence until the end of their lives.

103

103

Action of protein bodies and tbc therapy

Abstract

According to Sorgo (Med. Kl., 1925, Nos. 2-4), there are no differences between the effect of tuberculin and the effect of protein bodies: with both, absolutely identical local, focal and general reactions are obtained at an appropriate dosage.

103-104

103-104

The use of artificial pneimothorax in lung tbc

Abstract

Ravich-Scherbo (Collected Works of Ter. Faculty of Clinics of Voronezh University, 1925) on the basis of 10 cases of artificial bilateral pneimothorax comes to the conclusion about the value of this method. If we take into account that in all cases the process was severe, the results of the operation (1 case of complete clinical recovery, 2 cases of significant improvement, in 2 cases pneimothorax was discontinued, 3 cases without improvement, 2 with a doubtful outcome) can be considered satisfactory.

104

104

Bilateral artificial pneumothorax

Abstract

Samson (Beitr. Z. Kl. Tbc., Bd. 61. H. 5) reports two severe cases of pulmonary tbc, where bilateral pneumothorax was imposed. The operation resulted in a drop in temperature, weight gain, and improved well-being. The patients, previously bedridden, returned to their household after the operation. They received no other treatment.

104

104

104

104

About lumbar anesthesia

Abstract

Having thoroughly studied the literature related to this, OF Belits (Klin. Med., 1925. No. 8-9) found, by the way, that lumbar anesthesia, even with the correct technique, cannot be considered completely safe: mortality from it, according to the latest data, not less, but even more than with inhalation anesthesia.

104

104

104

104

On the issue of rejuvenation

Abstract

M. M. Fedorovich and A. F. Kaiser (Turk. Med. Zh., 1925, No. 9), wishing to check the significance of the Steinach operation, decided to perform it in a number of persons with normal or premature old age, who, however, were -will be free from neuropathic and psychopathic heredity, organic lesions of the nervous system, sharp organic lesions of internal organs and organic lesions of the genital area.

104-105

104-105

Fight against old age

Abstract

P. V. Bochkarev (Vest. Endocr., 1925. No. 3), examining this issue, finds that therapeutic measures based on intervention in the endocrine system of an aging organism can acquire in the near future a tremendous practical value in the fight against decrepitude; however, there is no reason to think that in this way it will be possible to influence those deep structural changes in tissues, which, in the author's opinion, constitute the essence of the aging process.

105

105

Treatment of acute osteomyelitis

Abstract

T. P. Krasnobaev (Nov. Khir. Archive., No. 31) on the basis of his own material in 428 cases of acute osteomyelitis, which gave him 22.4% mortality, concludes that in severe cases of this disease in its initial stage avoid serious surgical interventions associated with general anesthesia, limiting ourselves to early opening of the abscess with an incision that penetrates up to the periosteum inclusive; in the future, all the attention of the surgeon should be focused on the treatment of phlegmon.

105

105

To the surgical treatment of stomach cancer

Abstract

Until 1912 prof. SI Spasokukotsky (Klin. Zhurn. Sarat. Un., Vol. I. No. 1) with 95 anastomosis stomach cancer (with a mortality rate of 16%) had only 34 resections with a mortality rate of 29.4%. A further series of operations gave completely different results: the author had already made 35 resections for 76 anastomoses, and the mortality rate for the first was 21%, for the second - only 17%.

105

105

105

105

Surgical treatment of angina pectoris

Abstract

According to EA Ratner (Klin. Med., 1925, No. 8-9), the operation of sympathicotomy (or transection of n. Depressoris) in true angina pectoris should be considered absolutely contraindicated, except, perhaps, in those rare cases where the disease stubbornly resists the most correct therapeutic treatment.

105-106

105-106

Trakumn in eye practice

Abstract

Grimingen (Zeit. F. Augenheilk., 1925, Bd. 55) reports on a new preparation of copper - tracumin, which, in the form of a 5% ointment, proved to work better than all the other methods of copper treatment known so far for eye diseases and in particular with trachoma, both complicated by corneal lesions and not complicated. Good results from tracumin were obtained by the author and with pannus, as well as with eczematous pannus and follicular catarrh.

106

106

Influence of radium emanation on intraocular pressure

Abstract

According to the experiments of Lederer (Klin. Mon. f. Augenheilk., 1925, Bd. 74), covering mainly cases of simple and chronic glaucoma, it turned out that inhalation of air containing emanation in dry emanatoria regularly leads to a decrease in intraocular pressure, and in the case of an acute attack of glaucoma, T was reduced from 40 to 25 mm. Hg.

106

106

New reaction for recognition of pregnancy and gender of the intrauterine fetus

Abstract

Sellheim (Zentr. F. Gyn., 1925, no. 32) the trace describes this reaction, which he calls the Lüttge-Mertz-Berger reaction: 1 cubic meter is poured into a test tube. sant. the blood serum of a woman in whom pregnancy is suspected, or the sex of the fetus of which they want to find out, then add here a certain amount (the amount of this S. does not indicate) extracts from the placenta or testicles, mixed with a solution of sodium chloride (in what proportion - S. also does not indicates, but only says that this extract can be obtained ready-made, in ampoules, from the Wolff company in Bielefeld).

106

106

Dietary prophylaxis of eclampsia

Abstract

Gessner (Zentr. F. G., 1925. No. 14), agreeing with Zweifel et al. That pregnant women, and especially eclampsia, have greatly reduced oxidation due to the presence of a living fetus in the body, also supports the opinion of Scanzoni and Zweifel on the need to take care of the supply of more oxygen to the body of a pregnant woman (movement in clean air, and in the treatment of eclampsia - irritation of n. phrenici and inhalation of oxygen). But the author does not agree with the appointment of plant foods instead of meat.

106-107

106-107

Feeling of the uterine cavity

Abstract

Feeling of the uterine cavity immediately after childbirth in order to determine the retention of parts of the placenta is principally used in the Zangemeister'a clinic, at the slightest suspicion of a delay in the placenta. Wiemann (Zentr. F. G., 1924, no. 51) indicates that with this course of action, the retained remnants of the placenta are never viewed.

107

107

A side effect of lobeline

Abstract

A side effect of lobeline was observed by Lang (Zentr. F. G, 1925 No. 33), using it for asphyxia of newborns at the usual dose of 0.003 grm. subcutaneously or intramuscularly. Complications consisted of a picture of tetanus, interrupted by lightning-fast clonic seizures and in some cases, death. Based on his observations, the author advises to be careful when using this tool.

107

107

To the abortion operation

Abstract

Analyzing complications arising after an abortion operation, prof. Tsomakion (Zentr. F. G., 1925, No. 31) comes to the conclusion that a simple curettage in the first months of pregnancy, in addition to the danger of severe side injuries, can lead to a number of severe functional disorders of the reproductive system in women and general disorders.

107

107

Treatment of postpartum ischuria with injections of magnesia sulfate

Abstract

Having tried this remedy recommended by EI Quater, in 25 cases. AP Nikolaev (Doctor. Gaz., 1925, No. 19) was extremely pleased with the results: in all cases, urination resumed, - in 3 cases. after 30 minutes, at 1 - after 3 hours, at 1 - after 5 hours, in the remaining 20 - after 60-70 minutes. Magnesia was injected in an amount of 2 cubic meters. sant. 25% solution under the skin of the thigh or shoulder. In the vast majority of cases, one injection was sufficient, and only 4 puerperas needed a second injection in the amount of 1.5 cubic meters. sant. solution.

107

107

The technical details of the implantation of tubes into the uterus

Abstract

The technical details of the implantation of tubes into the uterus are given by Volkmann (Zentr. F. G., 1925, no. 33) The most suitable segment of the tube from a functional point of view is its lateral part, which may be quite suitable for transplantation, for example, in cases of an ectopic pregnancy and inflammatory tube changes. During the operation, damage to the vessels must be avoided. Stopping bleeding must be done carefully. Any mechanical damage to the pipe should be avoided by grasping it with tweezers or pulp.

107

107

About the clonus of the foot

Abstract

Pereira (Revue Neurol., 1925, t. II, 4) gives the results of his studies of foot clonus, produced by the use of graphic recording of leg movements and recording of electromyograms with a galvanometer. The author comes to the conclusion that there is no difference between the "pyramidal" clonus of the foot and the physiological clonus - muscle contractions are the same in both.

108

108

108

108

Itching in the nose with meningitis

Abstract

Lafora (Revue Neurol., 1925, No. 1; according to the ref. VR. G., 1925, No. 20) was convinced that itching in the nose is one of the early signs of meningitis. This symptom is observed in various forms of the latter - tuberculous, meningococcal, serous. It is overtaken by irritation of the trigeminal nerve, or inflammatory, or toxic, or mechanical origin.

108

108

108

108

Luminal with chorea

Abstract

According to the observations of Bernuth (Kl. Woch., 1923, no. 25: according to the ref. Mosk. Med. Zh., 1925, no. 9 luminal given 2-4 times a day at a dose of 0.05) is a very good aid for treatment of chorea: but it is impossible to expect from it a quick improvement or a significant reduction in the duration of the course of the disease.

108

108

Treatment of delirium tremens

Abstract

Considering delirium tremens as an infectious delirium with alcoholism in etiology and alcoholic traits in the clinical picture, Damaje (L'encephale, 1925, No. 3; according to the ref. In Modern Psych., 1925, No. 5) recommends treating it first of all attention to t ° and the patient's nutritional status. If the temperature is increased, and the nutrition is bad, you need to immediately start anti-infectious therapy, - injections of electralgol and antistreptococcal serum; in non-streptococcal cases, the antistreptococcal serum is replaced with antipneimococcal. In this case, in no case should you deprive the patient of alcohol.

108

108

Increased blood pressure in children, as a sign of hereditary syphilis

Abstract

Génévrier (Bull. Med., 1925, No. 7; according to the ref. In Pr. Vr., 1925. No. 8) indicates an increase in blood pressure sometimes found in the study of children, which is not in any connection with damage to the kidneys or cardiovascular systems.

108

108

Practical value of WR provocation in blood

Abstract

Practical value of WR provocation in blood. A major drawback of WR is a 50% negative result in latent syphilis. Hence the methods of provocation. The Gennerich-MilLian method, proposed for the first time (provocation with the introduction of neosalsarsan), gives a positive result infrequently. Oppenheim suggests provocation with milk, tuberculin, Konradi - typhoid vaccine.

109

109

Does calcium chloride neutralize the toxic properties of neosalvarsan?

Abstract

The desire to inject large doses of neosalvarsan, for better fight against infection, and the sometimes toxic side effects of Ehrlich’a drugs are found, make us look for means capable of neutralizing them. These drugs usually include the patient's serum, gelatin, sucrose and calcium chloride.

109

109

Personal prevention of syphilis and gonorrhea

Abstract

To this end, Ganducheau (Presse med., 1925, No. 30; according to the ref. BP. Gaz., 1925, No. 19) recommends lubricating the skin of the penis after suspicious copulation and rubbing it for 2 s. in the urethra lipstick trace. composition: Hg. oxycyanati 0.1; thymoli 1.75; calomeli 25.0; lanolini 50.0; ol. vaselini 4.0; vaselini ad 100.0.

109

109

To recognize gonorrhea in women

Abstract

To recognize gonorrhea in women. Glingar (Med. Kl., 1924. No. 35; but ref. Moscow. M. Zh., 1925, No. 9) thinks that in most cases of chronic gonorrhea of the genital apparatus in women, gonococci are also present in the rectum, where women easily the contents of the genital canal are numb.

109

109

On the question of the curability of female gonorrhea

Abstract

Sternberg (Ven. And Derm., 1925, No. 4) distinguishes between clinical and etiological curability. If the first is achieved through various therapeutic measures (which is reflected in a number of subjective signs), then it is much more difficult to resolve the issue of ethnological curability, that is, the absence of gonococci, which is extremely important from a preventive and social point of view.

109-110

109-110

Treatment of chronic gonorrhea with urethral tamponade

Abstract

Treatment of chronic gonorrhea by tamponade of the urethra is offered by Vashkevich (Ven. And Derm., 1925, No. 4). A straight endoscopic tube No. 54 is inserted into the urethra, massage of the urethra is performed on it in the presence of littreitis, the mandrin of the tube is removed, and a cotton swab soaked in glycerin (20-50%) and protargol (1 / 2-2%) is inserted instead.

110

110

110

110

About skin diseases in case of dysfunction of the ovaries

Abstract

Szego reports about skin diseases in case of dysfunction of the ovaries (Zentr. F. G., 1925, No. 19). The clear dependence of skin diseases on the function of the ovaries is known to all, it affects the period of puberty, during pregnancy and during menopause; but this dependence also affects the decrease in ovarian function.

110

110

110-111

110-111

Treatment of ear diseases according to Bezredka

Abstract

I. A. Daikhes (Zhuri, ears., Nose. And throat, bol., 1925, No. 9-10) applied Bezredka vaccine therapy in 36 patients with inflammation of the outer and middle ear. The prepared filtrate-broth-vaccine, after sprinkling the ear with boron water and drying it with cotton wool, was injected into the ear for 2 hours daily using sterile gauze tampons (for lesions of the outer ear and acute inflammation of the middle, the author prefers to inject a tampon 2 times a day, leaving it for an hour).

111

111

Book review

Library of the practical doctor. Ed. proff. M. P. Konchalovsky and S. P. Fedorov. Book I. Diphtheria and scarlet fever. State ed. 1925.

Abstract

The appearance of the first book "The Library of the Practical Physician" should be especially welcomed, since the task of the editorial board is to give a number of small essays on current issues of medicine to a wide range of practitioners.

111-112

111-112

Functional diagnostics of internal organs. Honey. publishing house "Doctor" in Berlin, per. with him. V.N. Lyzlova. 1925

Abstract

This small book of 74 pages is a kind of collection, where Magnus - Alsleben treats about the current state of the functional diagnostics of the heart, Weber - about its electrographic examination, Grotte - stomach, v. d. Reis - intestines, Lepehne - liver, Rosenberg - kidneys, Glaesner - pancreas, Plaz - about a pharmacological test of the autonomic nervous system.

112

112

Deserved. prof. V.I. Razumovsky. Fundamentals of physical development and strengthening of the body. 54 pp. With 1 ph. and 8 fig. Saratov-Moscow. 1926. Price 30 k.

Abstract

“Non multa, sed multum” - this is how briefly this masterly written brochure, reminiscent in its form and talent of the book of prof. R. Zander'a "Die Leibsübungen und ihre Bedeutung für die Gesundheit". (Lepzig, 1911) Considered over seven chapters: a historical outline of the doctrine of physical education, ways to strengthen the body (gymnastics, sports, games), anatomical and physiological data on the motor apparatus, the physiological significance of movements for humans, hardening of the body (cooling, aeration), the influence of light on the body and the author's own system of free movements.

111

111

Conferences

II All-Russian Congress of Pathologists

Abstract

The Congress, which took place from 13 to 18 September last year in Moscow, gathered up to 170 participants from all over the Soviet Union. In total, up to 150 reports related to various departments of pathology and pathological anatomy were heard. There were no software themes. Such a large number of reports involuntarily caused a strong time limit for both speakers (up to 10 minutes) and for those who spoke in the debate (up to 3 minutes), which, of course, could not but affect the completeness of the reports.

113-118

113-118

118-122

118-122

Chronicles

122-123

122-123