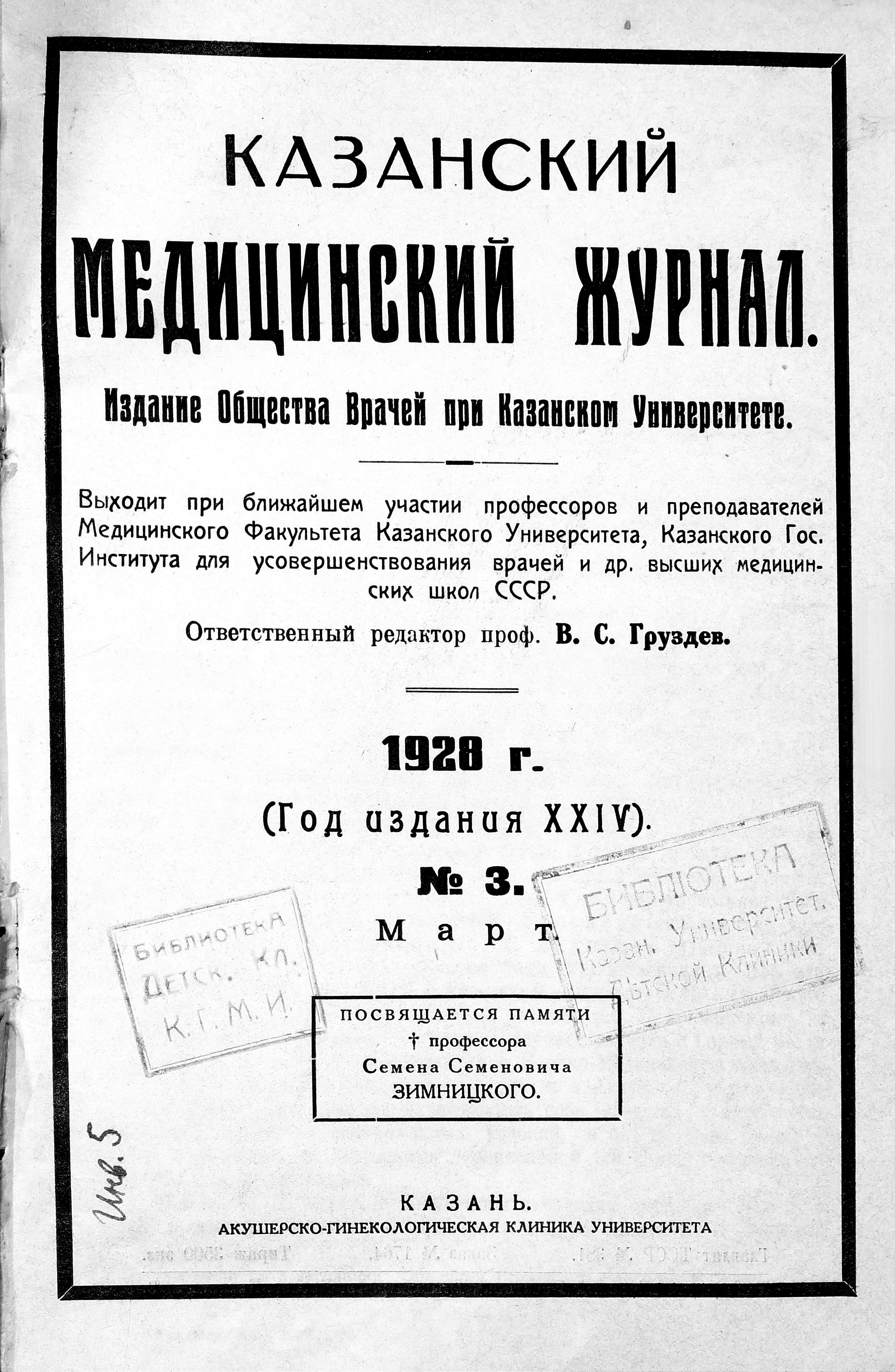

Том 24, № 3 (1928)

- Год: 1928

- Выпуск опубликован: 15.03.1928

- Статей: 72

- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/issue/view/4899

Весь выпуск

Из воспоминаний о профессоре C. C. Зимницком

Аннотация

По предложению многоуважаемого председателя Общества Врачей при Казанском Университете на меня выпала честь поделиться своими воспоминаниями о покойном проф. С. С. Зимницком. Как работавшему с покойным С. С. около 10 лет и связанному с ним личными отношениями, мне вспоминаются многие штрихи из его жизни и по его личным рассказам, и отчасти по оставленной им автобиографии.

279-284

279-284

Профессор С. С. Зимницкий, как ученый

Аннотация

В лице профессора С. С. Зимницкого русская медицина потеряла, несомненно, одного из крупных терапевтов, ученого клинициста, весьма одаренного, с пытливым, вечно ищущим умом философа исследователя. Трудно теперь, когда еще так свежа эта утрата, нарисовать полную и верную картину научных исканий С. С. и дать об’ективную оценку того, что он внес в нашу науку,—трудно потому, что новые идеи в медицине часто много теряют для современников именно тогда, когда они особенно ярки, особенно парадоксальны, и признаются научной истиной уже значительно позднее, когда они пройдут через все испытания строгой и нередко пристрастной критики.

285-295

285-295

К вопросу о функциональной связи между мозговым придатком и щитовидными и половыми железами

Аннотация

Вопрос о функциональной связи между отдельными железами внутренней секреции с давних времен привлекал к себе внимание целого ряда исследователей, и, несмотря на громадное количество работ в этом направлении, отдел о взаимоотношении инкреторных органов является одной из самых неясных глав эндокринологии.

296-302

296-302

К патологии ретикуло-эндотелиального аппарата

Аннотация

В предыдущей нашей работе „К учению о функциональной диагностике ретикуло-эндотелиального аппарата“ мы, пользуясь методикой Adler’а и Reimаnn’а, установили, что определение выделения из крови человека коллоидных растворов, производящих интравитальную окраску, дает возможность судить о функции ретикуло-эндотелиального аппарата. Нами были выставлены следующие положения: 1) У здоровых людей через час после впрыскивания в вену 10 к. см. 1% раствора краски в крови остается 30% ее. 2) У инфекционных больных происходит задержка выделения краски из крови в зависимости от тяжести случая: а) при легко протекающей инфекции через час после введения краски в вену в плазме крови больных остается 50% коллоида, б) при тяжелых инфекциях через час после внутривенного введения краски остается 70—80—100% ее. Задержка краски в плазме крови наблюдается также у инфецированных кроликов, а также у белых крыс, зараженных спирохэтой Duttoni. В дальнейшем мы продолжили свои исследования и еще больше убедились в правильности выставленных нами положений.

303-312

303-312

О сравнительной ценности некоторых простейших микрометодов количественного определения сахара в крови

Аннотация

Количественное определение сахара в крови является весьма важным при ряде болезненных состояний и особенно в последнее время приобретает большое значение при оценке результатов инсулиновой терапии и опасности ее в смысле появления гипогликэмии. Важно оно также для определения тяжести нарушения обмена веществ и назначения терапии в тех случаях диабета, когда гликозурия отсутствует, или ничтожна, а равно при инсулиновой терапии недиабетических состояний, где в начале лечения нет гипергликэмии, и благодаря этому выступает опасность вызвать последнюю. Наконец, установлено, что состояние вегетативной нервной системы и эндокринного аппарата вообще находит отражение в содержании сахара в крови.

313-317

313-317

К вопросу о врожденных аномалиях сердца

Аннотация

В практической жизни клиники часто приходится наталкиваться на целый ряд затруднений при распознавании врожденных аномалий сердца, так как очень часто имеющиеся налицо данные, могущие служить для диагноза, как границы сердца, шумы его и пр., представляют столь много сходного для различных пороков этого органа, что дифференцировать на основании их порок становится крайне затруднительно. Особенно трудной является диагностика врожденных пороков сердца,—здесь распознавание при жизни больного часто становится лишь в форме более или менее вероятного предположения. „Детальная диагностика врожденных пороков сердца,—говорит Вalfour,—есть широкое поле для романтики“.

318-324

318-324

К вопросу о сравнительном влиянии искусственных и естественных минеральных вод

Аннотация

Минеральные воды в лечении заболевании пищеварительного тракта повсеместно пользуются заслуженною репутацией. К сожалению, они невезде доступны для широкого пользования в виду их значительной стоимости и зачастую просто вследствие отсутствия их во многих глухих местах. Кроме того, при длительной перевозке в места, отдаленные от Кавказа,—главного поставщика вод у нас,—не исключается возможность изменения самого состава минеральной воды. В силу этих причин особенно Сибирь вынуждена, вместо естественных минеральных вод, пользоваться искусственными, и для нее особенно важным является вопрос о сравнительной ценности той и другой воды — искусственной и естественной. Выяснение этого вопроса и является задачей настоящей работы.

325-328

325-328

К вопросу о ринопластике

Аннотация

5/V1 1926 г. в Хирургическое отделение Ветлужской больницы поступила больная А. Л., 40 л., с отсутствием кончика носа. Оказалось, что кончик откушен ее мужем полгода тому назад. Отсутствуют как самый копчик, так и часть крыльев носа. За исключением этого никаких болезней у пациентки нет. 7/VI под новокаином сделана операция. Для образования кончика носа взята часть ушной раковины больной, величиною больше одного сантиметра в ширину и около одного сантиметра в длину, во всю толщину, и свободно перенесена на предварительно подготовленную, освеженную удалением рубцовой ткани поверхность носа. Трансплантат хорошо прижил. Нос, к неудовольствию мужа больной, получился довольно красивый. Заживление прошло без каких-либо осложнений. 12/VI сняты швы, а 3/VII больная выписалась. Температура все время была нормальна. Больная на некоторое время задержана была в больнице, чтобы понаблюдать, не будет-ли каких изменений во вновь образованном кончике носа, но таковых не наблюдалось.

329-332

329-332

Материалы к учению о послеродовой инфекции

Аннотация

Вопрос о послеродовой инфекции и мерах борьбы с нею, несмотря на свою давность, не утрачивает своей актуальности и в настоящее время. Причиной этого служат два главных обстоятельства: во-первых, тот факт, что, несмотря на все современные асептические предосторожности при ведении родов и введение в жизнь принципов профилактики sub graviditate, понизить процент заболеваемости родильниц до желаемого минимума все же не удается; вторым моментом является то обстоятельство, что до сих пор мы не обладаем вполне надежным методом лечения послеродового сепсиса.

333-346

333-346

К методике массовой психотерапии алкоголиков

Аннотация

В настоящей заметке мне хотелось бы поделиться своим опытом применения массовой психотерапии алкоголиков, проводимой в Курском Психоневрологическом диспансере. Основанием к этому сообщению послужили, во-первых, некоторые нововведения, сообщений о которых мы не встречали в современной медицинской литературе, и, во-вторых, то, что этот метод возможен в любой не только городской, а и сельской амбулатории.

347-350

347-350

К этиологии, патогенезу и клинике слоновости

Аннотация

Elephantiasis arabum—группа заболеваний с характерным клиническим синдромом, патогенезом, с местной пахидермией и гипертрофией всех слоев кожи и подкожной клетчатки. Обыкновенно различают: 1) спорадическую слоновость, 2) эндемическую, 3) врожденную и 4) вторичную. Если клиническая картина, патолого-анатомические изменения и, пожалуй, патогенез данного страдания изучены довольно хорошо,— того же нельзя сказать об этиологии.

351-361

351-361

О судебных делах врачей

Аннотация

Переходим ко второй группе случаев—случаев обвинения врачей в служебных преступлениях. Такого рода случаи вполне естественно ожидать, и даже в довольно большом количестве, так как громадное большинство врачей в советском государстве состоит на государственной и общественной службе, и в служебных условиях всегда возможны как упущения и злоупотребления, так и недоразумения, могущие послужить основанием для судебного дела. К чести нашего врачебного коллектива следует сказать, что все же таких случаев очень немного, и большая часть таких дел представляет собою недоразумения, раздутые до несоответствующих размеров.

362-373

362-373

Сифилитическая лихорадка

Аннотация

В настоящем очерке я постараюсь в кратких чертах осветить чрезвычайно интересный, не получивший еще окончательного своего разрешения вопрос о сифилитической лихорадке. Ближайшей причиной, побудившей меня представлять сифилитическую инфекцию, как лихорадочный процесс, являются наблюдения авторитетных работников в данной области (Buschke, Fischer, Freund и др.) заявляющих, что за последнее время сифилис протекает нередко с лихорадочными повышениями t°.

374-376

374-376

376-376

376-376

Реакция фиксации комплемента. Чернохвостов (Журн. Эксп. Биол., 1927, № 20)

Аннотация

Фиксация комплемента как в специфических реакциях (токсин и антитоксин), так и в неспецифических (коллоидные раствори металлов), а также в Wassermann’овской реакции, идет за счет всего комплемента, а не отдельной его фракции. Специфичною во всех этих реакциях является не фиксация комплемента, а те процессы, которые ведут к образованию физико-химических комплексов (связанных иммунно-биологически или не имеющих такой связи), способных фиксировать (адсорбировать) комплемент.

376-376

376-376

Об индивидуальных свойствах алексина. Фризе и Зильбер (Журн. Эксп. Биол., 1927, № 20)

Аннотация

Различают два свойства комплемента: 1) гэмолитическую способность и 2) способность связываться (девиабильность), не стоящая в связи друг с другом (комплемент с хорошим гемолитическим титром может плохо связываться, и наоборот). Наблюдения над рядом сифилитических сывороток показали им, что при одних и тех же ингредиентах и методике, у одного о того же лаборанта будут получаться различные результаты в одних и тех же сифилитических сыворотках—в зависимости от различной девиабильности отдельных комплементов (при одном и том же гемолитическом титре).

376-376

376-376

376-376

376-376

Заражение утробного плода фильтрующимся tbc вирусом. Rabinowitsch -Kempner (Deut. m. W., 1927, № 47)

Аннотация

Как известно, tbc палочка имеет фильтрирующуюся невидимую форму, которая, по опытам Rabinowitsch-Kempner проходит у беременных животных (морские свинки) через плаценту, превращаясь в молодом поколении в кислотоупорную палочку. Вирулентность этой палочки, невидимому, очень низка,—она редко вызывает прогрессирующий tbc у молодых животных.

376-376

376-376

Новорожденные туберкулезных матерей. Couvelaire (Gynéc. et. obst., 1927, № 1)

Аннотация

Автор сообщает, что из 319 туберкулезных родильниц его материала 36 погибло от тяжелых форм tbc в первые 10 дней после родов, отмечая также наклонность больных с тяжелыми формами бугорчатки к абортам и преждевременным родам. Исследовав шестерых преждевременно родившихся от tbc матерей детей, он у 3 из них нашел tbc бациллы непосредственно в железах; oт других путем прививки сока из органов была выделена палочка, плохо красившаяся по Ziehl'ю и не вызывавшая специфических изменений.

376-376

376-376

Экспериментальные исследования о влиянии tbc токсина на женскую половую сферу. Yоshidа (по реф. Веr. ü. d. ges. Gyn., Bd. XII)

Аннотация

Экспериментальные исследования о влиянии tbc токсина на женскую половую сферу впервые произвел автор, впрыскивавший кроличихам определенную дозу взвеси убитых tbc палочек, токсичность которых была строго установлена. При этом автор гораздо легче, чем при введении других микробов, получал гистологические изменения в яичниках в матке. В частности, в яичниках взрослых кроличих специфической для tbc токсина оказалась дегенерация фолликулов средней величины.

377-377

377-377

377-377

377-377

Рентгенодиагностика костных и суставных заболеваний. H. Friedrich (Fort. auf d. Geb. b. Röntg., Ed. 36, H. 3)

Аннотация

В этой области следует отметить указание H. Friedrich’a, что путем вдувания воздуха в коленный сустав удается определить, рентгеном склерозированную жировую клетчатку, которая во многих случаях является причиной ущемлений, или же сопутствующим моментом при повреждении мениска.

377-377

377-377

Новый способ рентгеновского исследования duodeni. Pribram (Arch. f. klin. Chir., Bd. 148)

Аннотация

В виду трудностей, с которыми сопряжено рентгеновское исследование 12-перстной кишки по обычным способам, Pribram рекомендует прибегать при этом исследовании к введению воздуха. Сначала вводится дуоденальный зонд до середины нисходящей часта 12-перстной кишки, и через него в кишку вводится 10—15 к. с. барита, после чего область duodeni массируется. Затем в стоячем положении больного через зонд вводится в кишку воздух посредством обыкновенного резинового баллона.

377-377

377-377

Рентгенодиагностика почечных заболеваний. Th. Cohn (Arch. klin. Chir., Bd. 148)

Аннотация

Во всех случаях, где имеет место раздражение почечных лоханок, а также при наличии гнойных процессов в почках и мочеточниках, автор рекомендует вводить в почечную лоханку, вместо той или иной жидкости, теплый воздух. Применив этот метод в 305 случаях на 192 больных, автор всегда получал при нем прекрасную рентгеновскую картину и ни разу не наблюдал осложнений.

378-378

378-378

Современное лечение tbc гортани. Rickmann (Strahlentherapie, Bd. 20, S. 291)

Аннотация

Автор не разделяет пессимистического взгляда на неизлечимость процесса в гортани. Так же, как и при легочном tbc, большую роль здесь играют климатические и гигиенические факторы. Одно из важнейших условий излечения, по автору, это—молчание, Schweigekur. Кашель должен быть подавлен.

378-378

378-378

378-378

378-378

О сочетании сердечной астмы и грудной жабы. Bruno (Wien. kl. W., 1927, № 41)

Аннотация

По Bruno встречаются случаи, в которых существуют одновременно приступы одышки и припадки грудной жабы. В некоторых из них впрыскивание вытяжки мозгового придатка, которая обыкновенно прекрасно действует при чистой сердечной астме, быстро устраняет все явления.

378-378

378-378

К лечению болезней желудка. N. Jagic и B. Klim (Wien. med. W., 1927, № 38—40)

Аннотация

По наблюдениям авторов даваемые через короткие промежутки времени большие приемы углекислой извести и жженой магнезии очень благоприятно действуют при неосложненных, некровоточащих язвах желудка (и 12-перстной кишки) и при кислом гастрите, если одновременно назначается не раздражающая, молочно-растительная диэта.

378-378

378-378

Сифилис легких. Fr. E. Tylecote (Lancet, 1927, № 13)

Аннотация

Автор утверждал, что легочный сифилис, возможность которого у взрослых некоторыми авторами совершенно отрицается, а другими, особенно специалистами по бугорчатке, считается за редкость, на самом деле вовсе не так редок. Автор описывает 16 случаев этой болезни, из которых 12 наблюдал лично.

378-379

378-379

Смертность от тромбоза и эмболий легочной артерии. Th. Fahl (Klin. W., 1927, № 16)

Аннотация

Автор обращает внимание на наростание за последние годы смертей от тромбоза и легочной эмболии по материалам Гамбургского Патологического Института). Наростание это замечается также, даже особенно, и у больных с внутренними болезнями.

379-379

379-379

Паратифозный остеомиэлит. Eljasberg (Warsz. Czasop. Lek., 1927, № 1)

Аннотация

Автор описывает следующий случай: больная 2 года тому назад перенесла якобы брюшной тиф и с той поры чувствует боли в правом бедре, принимаемые врачами то за ревматические, то за невралгические; наружных признаков заболевания на бедро нет,—имеется только сильная боль при надавливании в средней части бедра снаружи.

379-379

379-379

379-379

379-379

Роль сальника при внутрибрюшных кровотечениях. И. М. Фишельсон (Вр. Дело, 1927, № 17)

Аннотация

Поставив несколько опытов па животных (собаках), автор нашел, что, вопреки мнению некоторых авторов, всасывательная способность сальника весьма невелика, и что резекция части или даже всего сальника не отражается на быстроте и интенсивности излившейся в брюшную полость крови.

379-379

379-379

Оперативное лечение спленомегалий. Е. Weil и Grégoire (Рr. med., 1927, № 60)

Аннотация

Авторы делят спленомегалии на 2 группы: 1) пролиферативные, где операция противопоказана,—сюда относятся спленомегалии при лейкемии, псевдолейкемии, бол. Ноdgkin’а и саркоме селезенки; 2) воспалительные хронические,— при tbc, сифилисе, kala-azar, налюдизме и пр. В последней группе отмечены хорошие результаты от спленэктомии: у Мауо, напр., было 7 удачных случаев из 8 случаев tbc селезенки и 5 удачных случаев—из 6 люэтических спленомегалий.

379-379

379-379

Лечение септического остеомиэлита кистей черепа и лица. V. Blair в J. В. Brown (реф. Journ. de chir., 1927, № 4)

Аннотация

Авторы являются горячими сторонниками старого консервативного метода лечении данной болезни. По их мнению, при этой последней надо прежде всего возможно раньше установить хороший дренаж очага с минимумом оперативной травмы, потом ждать, пока вирулентность инфекции не уменьшится, и мертвая кость не отделится самопроизвольно от живой, и, наконец, в этот благоприятный момент вынуть все осколки мертвой кости, затрагивая как можно меньше грануляции.

379-380

379-380

380-380

380-380

380-380

380-380

Транспульмин после операций. Jung (Münch. m. W., 1927, № 44)

Аннотация

Средство это, представляющее стерильный раствор основного хинина и камфоры в эфирных маслах, успешно применяется по Jung’у для лечения бронхоэктазий, инфекционной астмы, бронхитов и пнеймоний. Для предупреждения послеоперационных пнеймоний оно вводится по 2 куб. стм. в мышцу ежедневно втечение 3 дней после каждого ингаляционного наркоза.

380-380

380-380

О причинах и лечении перемежающейся хромоты. Mendel (Klin. W., 1927, № 21)

Аннотация

Авторы предрасполагают к этой болезни: еврейская раса, принадлежность к состоятельным классам, мужской пол и возраст за 40 л. Причины: врожденная узость сосудистой системы, нейропатическое предрасположение, семенная склонность, диабет, подагра, никотин, сифилис, алкоголь, промачивание ног, плоская стопа и т. д. Болезнь характеризируется расстройствами двигательными, чувствительными и сосудодвигательными.

380-380

380-380

Отдаленные результаты оперативного укрепления плечевой головки при рецидивирующем вывихе. M.S. Henderson (Surg., gyn. and obst., 1926, № 1)

Аннотация

Отдаленные результаты оперативного укрепления плечевой головки при рецидивирующем вывихе проследил на большом материале M.S. Henderson. Из 19 человек, оперированных путем капсулорафии, 8 получили прочное выздоровление (42,1%), 6 — улучшение (31,6%) и у 5 операция осталась без успеха (26, 3%).

380-381

380-381

Лечение врожденного псевдартроза голени костно-надкостным трансплантатом. G. Montier (Revue d’Orthopédie, 1927, № 4)

Аннотация

Автор приводит случаи псевдартроза у 5-летней девочки в нижней трети голени. Больная была оперирована следующим образом: подкожная тенотомия Ахиллова сухожилия и редрессации голени; после обнажения места псевдартроза оживление суставных концов и отделение надкостницы кругом, затем выпиливание костно-надкостничной пластинки по всей длине tibiae и деление ее на 3 равных кусочка, которые приставлены с трех поверхностей tibiae надкостницей кнаружи; эти кусочки прикреплены к надкостнице tibiae кэтгутовыми швами. Гипс на 3 месяца.

381-381

381-381

Местная анэстезия закрытых переломов. Perrin (Presse med., 1926, № 84)

Аннотация

В 33 случаях автор применял местную анэстезию при закрытых переломах трубчатых костей, прячем в 31 случае получил успех. Техника анэстезии состоит во впрыскивании новокаина с адреналином под надкостницу, в самый очаг перелома, до соприкосновения с костным мозгом, и расположенные по соседству с переломом мышцы.

381-381

381-381

Прием «цепа» при вправлении некоторых переломов. R. Tillier (Revue d’Orthopédie, 1927, № 2)

Аннотация

Автор сообщает об удачном пользования этим приемом при вправлении переломов. Прием «цепа», применяемый при вправлении задних вывихов локтевого сустава (по идее Jaboulay), состоят в следующем: плечо отводится на 90°, нижняя часть его, над локтевым сгибом, охватывается обеими руками оператора таким образом, что ладони покоятся на передней стороне плеча, пальцы скрещиваются, а большие пальцы упираются в olecranon и нажимают последний вниз по направлению к предплечью; предплечье же свободно свисает вниз; затем быстрым и сильным движением встряхивают предплечье на подобие цепа при молотьбе.

381-381

381-381

Омоложение при глаукоме. Проф. А. С. Чемолосов (Р. Офт. Ж., 1927, № 12)

Аннотация

На основании 3 собственных случаев и литературных данных автор рекомендует операцию омоложения в виде двусторонней перевязки отводящих семенных канальцев с резекцией части придатков: для некоторых случаев первичной глаукомы, преимущественно воспалительной: операция эта в подобных случаях вызывает резкое повышение общего жизненного тонуса, повышение остроты зрения, увеличение поля его и понижение внутриглазного давления.

381-381

381-381

О введении неосальварсана в глаз путем ионтофореза. Abramowicz и Grossmann (Warsz. Czasop. Lek., 1927, № 10)

Аннотация

Авторы доказали, что введение неосальварсана непосредственно в глаз путем ионтофореза (при keratitis parenchim.) дает гораздо лучшие результаты, нежели при ин'екции в вену. Уже при 20-минутном ионтофорезе с 1% раствором неосальварсана можно бывает обнаружить мышьяк в передней камере глаза.

381-381

381-381

Эфетонин в глазной терапии. Sattler (Klin. Med. f. Augenheilk., Bd. 79)

Аннотация

По Sattler‘у этот синтетический препарат, схожий с эфедрином и адреналином, будучи вкапнут в 5% водном растворе и кон'юнктивальный мешок, дает умеренное расширение зрачка на 2-3 часа без паралича аккомодации. Усилить мидриаз можно прибавкой к 5% раствору эфетонина 0,3% гоматропина.

382-382

382-382

К технике экстракции старческой катаракты. Проф. Elseinig (Arch. f. Aug., Bd. 94)

Аннотация

Автор сообщает о трех вспомогательных приемах при экстракции старческой катаркты, которые кажутся ему весьма ценными. В его клинике теперь применяется регулярно, даже при нормальном извлечении катаракты, ретробульбарная анэстезия.

382-382

382-382

О временной стерилизации самок путем парентерального введения сперматозоидов. М. С. Найдич (В. Эндокр., 1927, № 3)

Аннотация

Автор произвел ряд опытов на кроликах с впрыскиваниями (подкожными или внутривенными) самкам эмульсии из сперматозоидов (кроличьих пли бычачьих). Опыты эти убедили автора, что парэнтеральное введение сперматозоидов ведет к временной стерилизации самок без нарушения остальных функций их полового аппарата и в частности овуляции.

382-382

382-382

Новейшие успехи в терапии бесплодия. Sellheim (по Ber. ü. d. ges. Gyn., Bd. XIII)

Аннотация

Автор дает сводку современных методов исследования и терапии бесплодия. Многие из этих методов связаны с именем автора. Продувание труб, в особенности же сальпингография - позволяют точно установить степень и место непроходимости труб. Для случаев, где непроходимым является участок в р. isthmica трубы, автор рекомендует т. н. ретроградное продувание, которое производится через абдоминальное отверстие трубы при чревосечении и позволяет более точно установить, какой отрезок трубы мог-бы оказаться функционально-пригодным.

382-382

382-382

Консервативное хирургическое вмешательство при внематочной беременности. Labry (Lyon med., 1927, №16)

Аннотация

Консервативное хирургическое вмешательство при внематочной беременности пропагандирует Labry, считающий здесь операцией выбора лапоратомию. Во многих случаях приходится удалять трубу, причем возраст женщины и число детей у нее играют большую роль в выборе операции.

383-383

383-383

Кесарское сечение по методу Portes’a. Phaneuf (Surg., gynec. a. obst., v. 44)

Аннотация

Автор описывает технику операции и устанавливает показания к ней. Через лапаротомный разрез матка извлекается из брюшной полости, и брюшная рана немедленно и тщательно зашивается. После этого следует опорожнение матки которая таким образом остается лежать вне брюшной полости. Через 1—2 мес., по миновании всех явлений инфекции, делается релапоротомия, и матка погружается на место в брюшную полость, или, в крайнем случае, ампутируется суправагинально.

383-383

383-383

Лечение послеродовой инфекции внутривенозными вливаниями антистрептококковой сыворотки. Jоnesсu (по Ber. n. d. ges. Gyn., Bd. ХII)

Аннотация

Автор подчеркивает, что лечение должно начинаться возможно раньше и проводиться при помощи больших доз. Техника состоит в том, что больной вводится 500 к. с. физиологического раствора соли с адреналином втечение 11/2 час., и к этому раствору постепенно прибавляется антистрептококковая сыворотка.

383-383

383-383

Лечение воспалительных заболеваний маточных придатков. Baër (Med. Klin., 1927, № 20), Whitehouse (по Веr. ü. d. ges. G., Bd. XII), Curtis (ibid.), Bourne (ibid.)

Аннотация

Автор сообщает о принципах лечения воспалительных заболеваний придатков, принятых в клинике Pankow’a. Помимо физиатрических методов лечения, как лед, тепло, свет, диатермия, особое внимание уделяется здесь протеинотерапии (терпихин, казеозан, новопротин и пр.), от которой особых результатов, впрочем, не получается. При гонорройных заболеваниях рекомендуется сметанная вакцина (b. coli, стрепто — и стафилококк). Рентгенотерапия особенно пригодна при туберкулезных, а также гонорройных поражениях.

383-383

383-383

Результаты лечения рака матки радием. Ikeda (Zentr. f. Gyn., 1927, №7)

Аннотация

Автор применял для внутриматочного введения 53,5 мгр. радия и на portio vaginalis 90 мгр., на 21 часа, причем сеансы повторялись через 8-21 день в зависимости от состояния больной. Из 432 больных, леченных с 1915 года, в живых 45,8%, причем 17 из них живут более 10 лет после лечения, 15—более 9, 18—более 8, 13—более 7, 28—более 6, 25—более 5 и 26—более 4 лет.

384-384

384-384

Экспериментальная гоноррея у животных с видоизмененной конституцией. Штернберг, Щедровицкий и Рабинович (Вр. Дело, 1928, №1)

Аннотация

Получить экспериментальную гоноррею у лабораторных животных до сих пор почти не удавалось. Единичный успех в этом деле, полученный Борю и Шериториной при помощи сенсибилизации 50% желчью, многими взят под сомнение. Штернберг, Щедровицкий и Рабинович, исходя из положения, что инфекция и иммунитет как всего организма, так и отдельных органов зависит от внутрисекреторной деятельности эндокринных желез, экспериментировали над кастрированными белыми мышами.

384-384

384-384

384-384

384-384

Лечение гонорреи прививками малярии. Тер-Гаспарьян (Вен. и Дерм., 1927, № 10)

Аннотация

В последнее время ряд немецких авторов (Lenzmann, Hoffmann и Schreber) с большим успехом применяет искусственные прививки малярии при мужской и женской гоноррее, в особенности осложненной и трудно поддающейся местному лечению. Резким диссонансом в этом отношении является работа Тер-Гаспарьяна, который, работая в малярийной местности (Сухум), имел под своим наблюдением более года 114 гонорройных больных, страдавших одновременно естественной малярией.

384-384

384-384

Лечение гонорреи малярией. Scherber (Wien. kl. Woch., 1927, №44)

Аннотация

Автор испробовал прививку малярии у 15 мужчин и 2 женщин, страдавших гонорреей. Прививалась malaria tertiana штаммом из клиники проф. Wagner-Jaureg'а в Вене. До и после прививки проводилось и местное лечение гонорреи. Наилучшие результаты получились у больных, которые проделывали 10—12 приступов с высокой температурой.

385-385

385-385

Костная проводимость при сифилисе. В. Е. Перекалин (Ж. Ушн., Нос. и Горл. Б., 1897, № 5—6)

Аннотация

Исследовав костную проводимость при помощи камертона, с проверкою показаний больных при помощи фонэндоскопа, у 239 сифилитиков с нормальным слухом, д-р В. Е. Перекалин нашел, что укорочение костной проводимости представляет частый (62,7%), хотя и непостоянный признак сифилиса, одинаково часто наблюдаемый во всех периодах последнего.

385-385

385-385

Изменения слуха у шахтеров. Д-р Арутюнов (Вестн. Р.-Л.-О., 1927, № 3—4)

Аннотация

Автор задался целью изучить влияние на лабиринтную функцию различного атмосферного давления, которому подвержены шахтеры. У большинства обследованных шахтеров слуховая функция вообще оказалась значительно пониженной, костная звукопроводимость—укороченной. Последнее обстоятельство автор ставит в связь с повышенных кровяным давлением горнорабочих.

385-385

385-385

К вопросу о ринопластике. Д-р Гозулов (Вест. Рино-л.-от., 1927, № 5)

Аннотация

Д-р Гозулов, рассматривая существующие методы ринопластики, отдает предпочтение итальянскому, в частности Lexer'овской модификации его. Недостатком этой модификации является то, что при отрезывании лоскута от руки и вшивании в край дефекта носа рука должна быть на долгое время фиксирована у головы неподвижной повязкой.

385-385

385-385

385-385

385-385

К вопросу о трахеобронхоскопии. Проф. В. К. Трутнев (Beст. Р.-л.-от., 1927, № 5)

Аннотация

На основании литературных данных и собственного опыта автор анализирует вопрос о трахеобронхоскопии, прячем особенно подробно говорит о выборе между верхней и нижней трахеобронхоскопией и методах анэстезии. Автор является сторонником верхней трахеобронхоскопии и оперирует взрослых, как правило, под местной анэстезией, детей—без всякой анэстезии.

385-385

385-385

R. Sommer. Familienforschung. Vererbungs- und Rassenlehre. III. Auflage mit 54 Abbildungen. VII+519, Leipzig, 1927, Preis brosch. RM, 30

Аннотация

Достопримечательная книга Гиссенского профессора психиатрии R. Sommer’а об исследовании семей и учении о наследственности и расах состоит из двух главных частей. Стоило бы остановиться на белее или менее подробном разборе каждой из вышеупомянутых глав книги, так как везде в книге имеются новые идеи в оригинальные взгляды, познакомиться с которыми следовало бы каждому врачу, следящему за развитием медицинских наук и смежных с ними областей, теряющихся, в конце концов, в таких вопросах, как переселение народов и смешение рас. Однако это значило бы растянуть рецензию книги на несколько десятков страниц. Придется поэтому удовлетвориться краткими указаниями на то самое существенное, что имеется в книге S., и мимо чего нельзя пройти, не упомянувши, даже в краткий рецензии. Сюда относится, прежде всего, учение автора об эпимиксисе.

386-388

386-388

К вопросу о трахеобронхоскопии. Проф. В. К. Трутнев (Beст. Р.-л.-от., 1927, № 5)

Аннотация

На основании литературных данных и собственного опыта автор анализирует вопрос о трахеобронхоскопии, прячем особенно подробно говорит о выборе между верхней и нижней трахеобронхоскопией и методах анэстезии. Автор является сторонником верхней трахеобронхоскопии и оперирует взрослых, как правило, под местной анэстезией, детей—без всякой анэстезии.

385-385

385-385

Проф. В. И. Молчанов. Растройства роста и развития у детей. Москва. 1928 г. Издание Сабашниковых

Аннотация

Цель настоящей книги, как указывает автор,—в том, чтобы вызвать среди широкого круга врачей интерес к заболеваниям, проявляющимся растройствами роста и развития у детей. Обычно заболевания эти не фиксируют на себе внимания врача и часто остаются без правильного распознавания и лечения, между тем как своевременно предпринятое лечение их, по словам автора, может иногда радикально изменить ход развития и предупредить тяжелые последствия.

388-389

388-389

В. Э. Салищев. Клинические занятия по хирургии. Госиздат. 1927

Аннотация

В предисловии к своей книге автор подчеркивает, что его руководство является «опытом руководства для учащихся, знакомящихся с хирургической клиникой на практических занятиях но групповому методу». Этим самым он гарантирует себя от упреков за ту схематичность и элементарность, с которой изложены некоторые главы его книги. Книга содержат 7 глав, посвященных разбору болезненных форм, наиболее часто встречающихся (по мнению автора) в клинике. Таким образом сюда включены: 1) грыжи, 2) аппендицит, 3) холецистит, 4) эхинококк печени, 5) нефролитиаз, 6) гидронефроз и 7) остеомиэлит.

389-390

389-390

Schinz, Baensch und Friedl. Lehrbuch der Röntgendiagnostik mit besonderer Berücksichtigung der Chirurgie. XVIII +1131 стр., 1722 рентгенограммы и рис., 5 фототабл. Изд. G. Thieme, Leipzig. 1928. Цена 90 мар.

Аннотация

Настоящее, роскошно изданное и снабженное на редкость отчетливыми репродукциями рентгенограмм, руководство по рентгенологии, специально по рентгенодиагностике хирургических заболеваний, отличается от других об’емистых немецких и французских учебников - сборников тем, что все изложение в нем проведено под углом зрения специалиста-хирурга-рентгенолога (Sсhinz—Цюрих), не пожалевшего труда в средств, чтобы в каждой главе каждого отдела рентгенологические, данные сопоставить с анатомическими и хирургическими данными. Несмотря на хирургический уклон, в этом об’емистом труде представлена вся рентгенодиагностика внутренних заболеваний, по богатству материала не уступающая известному учебнику Assmann‘а. В частности, 458 стр. занимают здесь заболевания скелета, около 618 стр.—внутренние заболевания, a 100 стр. посвящены мочеполовому аппарату. При этом каждый отдел отражает все те достижения последних лет, которыми гордится современная рентгенология.

390-390

390-390

Общество Врачей при Казанском Университете. Том 24 №3 (1928)

Аннотация

Заседание 23/I.

Пр.-доц. И. И. Русецкий: О влиянии внутривенных вливаний хлористого кальция и хлористой магнезии на мышечный тонус у больных паркинсонизмом.—В прениях участвовали профф. В. М. Соколов и К. Р. Викторов, пр.-д. С. И. Афонский, д-ра Ардатов и Сергиевский.

Д-ра Н. В. Пучков п В. В. Краснов: О мочевино-образовательной и барьерной функции печени после вылущения надпочечников.— В прениях приняли участие профф. К. Р. Викторов и В. М. Соколов, пр.-д. И. И. Русецкий и С. И. Афонский.

391-394

391-394

Научный Кружок врачей в Уфе. Том 24 №3 (1928)

Аннотация

В 1927 г. президиум Кружка состоял из председателя Д. И. Татаринова, товарищей его М. В. Вакуленко, В. Н. Кржановского и Г. С. Розенцвита и секретаря Н. М. Под’якова. В Кружке в течение года были сделаны следующие доклады: 1) Розенцвит. К лечению tbc кожи лучами Röntgen’а.— 2) Олейников. Результаты исследования учащихся детей на глисты по способу перианального соскоба.—3) Муравьева. Гельминтиазис и санитарное состояние детских домов в г. Уфе.—4) Вакуленко. К казуистике пластической операция Lехеr’а на нижней конечности.—5) Болдин. К казуистике альбинизма и др.

394-394

394-394

Хроника. Том 24 №3 (1928)

Аннотация

47) Ученым Советом при НКЗ Татреспублики рассмотрен вопрос о проведении в Казани вакцинации против tbc по Calmettе’у (вакциною BCG).

48) В виду частых отказов безработных врачей от службы в деревне без уважительных причин, Биржа Труда в подобных случаях будет отныне ставить в книжке отказавшегося штамп. При повторном отказе такой врач сниматься с учета Биржи и исключаться из профсоюза. (Вр, г., 1928, №3).

49) Запрещение врачам, состоящим на гос. службе, работать в частных лечебницах (см. № 29 «Хроники») вызвало в Москве и Ленинграде ряд протестов и ВЦСПС постановил ходатайствовать об отмене безусловного запрещения этого совместительства и др.

394-396

394-396

Вопросы и ответы. Том 24 №3 (1928)

Аннотация

6) Встречаются-ли в литературе случаи эхинококка легкого с прободением диафрагмы в брюшную полость? Подписчик № 1194.

Ответ: Эхинококк легкого редко прорывается в брюшную полость. Из литературных источников по интересующему Вас вопросу можно указать: 1) Труды I С’езда Хирургов Северо-Кавказского края 23-26 сент. 1925 г.; 2) Острогорский. Вестн. Хир. и Погр. Обл., т. XI, кн. 33; 3) Струнников, Врач. Дело, №11 — 13 и № 24 —26 1924; 4) Сокол, Врач. Дело, №21—26 1924 г.; 5) Абражанов. Врач. Дело, №№ 9—10 и 11—12 1923 г. И. Цимхес.

396-396

396-396