On the effect of the frog's cardiac nerves on the resting current of the ob-moved ventricle

- Authors: Editorial b.1

-

Affiliations:

- KSU

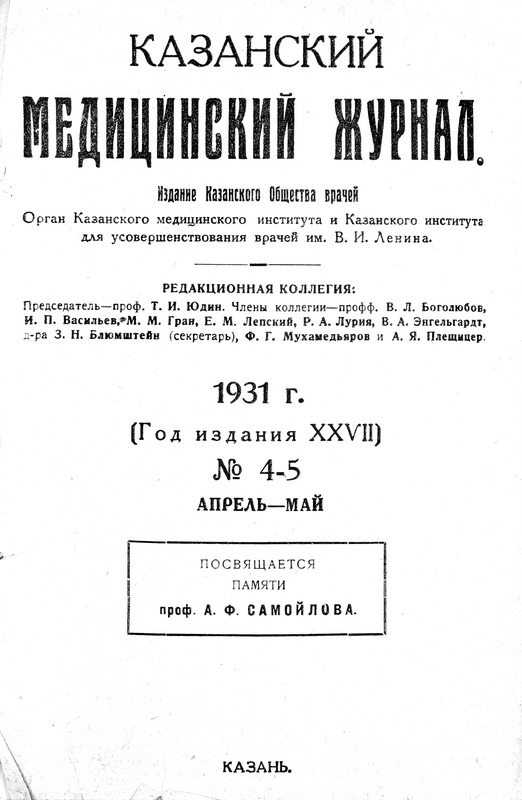

- Issue: Vol 27, No 4-5 (1931)

- Pages: 410-414

- Section: Articles

- Submitted: 06.10.2021

- Accepted: 06.10.2021

- Published: 15.05.1931

- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/82736

- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj82736

- ID: 82736

Cite item

Full Text

Abstract

If you irritate the motor nerve, which carries excitation to a locally damaged skeletal muscle, then, as is known, its resting current decreases; a negative oscillation of the resting current occurs. The situation is different when the inhibitory nerve of the heart is irritated. In this case, Gaskell received an increase in the quiescent current. His classic experiment was conducted on the atria of the turtle heart, which are in a state of prolonged arrest. The latter circumstance is very important, since by itself stopping 1) or even slowing down the rhythm of cardiac contractions already changes the magnitude of the resting current. Gaskell achieved a prolonged stop of the atria by making an incision between the sinus and the atria, while sparing the connective tissue cord that runs along the posterior surface of the heart and contains the cardiac branch of the vagus nerve among the vessels. Thus, the atria, deprived of the sinus pulse, naturally retain a connection with the vagus nerves. If now the tip of the atria is damaged and the vagus nerve is torn apart, then the resting current increases. Gotch could not confirm Gaskell's observations, which, according to Bourdon Sanderson, depended on the low sensitivity of the capillary electrometer used by Gotch in his experiments. Soon after the string galvanometer was introduced into the physiological methodology, a number of authors (Meck U. Eyste, Samoylov2) together with Sergeyev) examined in more detail the oscillation of the resting current on the turtle's heart, I fully confirmed, at least from the factual side, everything that was described by Gaskel Ten at the time, the work of Einthoven and Rademake on this issue has recently appeared. These authors come to the conclusion that when the vagus nerve is irritated, the increase in the resting current depends solely on the contraction of the lungs, which, dragging the suspended atria with them, stretch them; stretching of the heart muscle, as well as stretching of muscle tissue in general, gives an increase in the resting current. This work forced A. F. Samoilov to return once again to the Gaskelian phenomenon. In 1917 A. F. Samoilov confirmed the existence of the contractile capacity of the turtle lungs under the influence of the vagus nerve; in fact, the lever connected to the lungs rises upwards in response to the irritation of the vagus nerve, but it is absolutely clear from the curves given that there is no parallelism between this movement of the lever and the deviation of the galvanometer string caused by the oscillation of the atrial resting current. The contraction of the lung may distort the picture of the Gaskell phenomenon, but the existence of the latter, as it appears from the cited work, is beyond any doubt. The experience put forward by A. F. finally convinces us of this. Samoilov on a turtle heart isolated from the lungs with the preservation of both vagus nerves. This experience clearly shows "that Haskel at one time correctly observed and correctly concluded: the vagus nerve, when it is decompressed, causes such a change in the heart muscle of the resting atrium of the turtle, which is accompanied by an increase in the initial electric current of rest"4).

Keywords

Full Text

Если раздражать двигательный нерв, несущий возбуждение к локально поврежденной скелетной мышце, то, как известно, уменьшается ее ток покоя; происходит отрицательное колебание тока покоя. Иначе обстоит дело при раздражении тормозного нерва сердца. В этом случае Gaskell получил увеличение тока покоя. Его классический опыт был проведен на предсердиях черепашьего сердца, находящихся в состоянии длительной остановки. Последнее обстоятельство весьма важно, так как сама по себе остановка1) или даже замедление ритма сердечных сокращений уже изменяет величину тока покоя. Длительную остановку предсердий Gaskell достигал тем, что проводил разрез между синусом и предсердиями, щадя при этом тот соединительнотканный тяж, который пробегает по задней поверхности сердца и содержит в себе среди сосудов сердечную ветвь блуждающего нерва. Таким образом, предсердия, лишенные синусного импульса, естественно сохраняют связь с блуждающими нервами. Если теперь повредить верхушку предсердий и раздражать блуждающий нерв, то ток покоя увеличивается. Gotch не мог подтвердить наблюдения Gaskell’n, что по мнению Bourdon Sanderson’a зависело от малой чувствительности капиллярного электрометра, которым пользовался в своих опытах Gotch. Вскоре после того как был введен в физиологическую методику струнный гальванометр, ряд авторов (Meck u. Eysteг, Самойлов2) совместно с Сергеевым) более подробно исследовали на сердце черепахи колебание тока покоя я вполне подтвердили, по крайней мере со стороны фактической, все то, что в свое время было описано Gaskel Ten, Недавно появилась работа Einthoven’а и Rademakeг’а, посвященная этому вопросу. Эти авторы приходят к заключению, что при раздражении блуждающего нерва увеличение тока покоя зависит исключительно от сокращения лег ких, которые, увлекая за собой суспендированные предсердия, растягивают их; растяжение же сердечной мышцы, как и растяжение вообще мышечной ткани, дает нарастание тока покоя. Эта работа заставила еще раз вернуться А. Ф Самойлова к гаскелевскому феномену. В 1917 г. А. Ф. Самойлов подтверждает существование сократительной способности черепашьих легких под влиянием блуждающего нерва; действительно, рычажек, соединенный с легкими, в ответ на раздражение блуждающего нерва поднимается кверху, но из приведенных кривых совершенно ясно, что нет никакого параллелизма между этим движением рычажка и отклонением струны гальванометра, вызываемым колебанием тока покоя предсердий. Сокращение легкого может искажать картину феномена Гаскеля, но существование последнего, как это явствует из цитируемой работы, не подлежит никакому сомнению. В этом окончательно убеждает нас опыт, поставленный А. Ф. Самойловым на изолированном от легких сердце черепахи с сохранением обоих блуждающих нервов. Этот опыт ясно показывает, „что Гаскель в свое время правильно наблюдал и правильно заключал: блуждающий нерв при его раздражении вызывает такое изменение сердечной мышцы находящегося в покое предсердия черепахи, которое сопровождается увеличением первоначального электрического тока покоя“4).

До сих пор у нас была речь об изменении тока покоя только в предсердиях, естественно возникает вопрос, имеет ли место феномен Гаскеля на другой части сердечной мышцы—желудочке? Эту задачу пытался разрешить Н. Schäffer5). Этот исследователь, повторяя опыты, описанные в свое время А Ф. Самойловым, между прочим указывает, что наиболее подходящим объектом для этой цели может служить препарат лягушечьего сердца с сохранением нервов перегородки и что оба экстракардиальных нерва, как блуждающий так и симпатический, оказывают свое влияние на биоэлектрический тонус желудочка, находящегося в длительном покое. Однако не представляется возможным на основании фактического материала автора безоговорочно принять выставляемые им положения.

Таким образом, если в настоящее время благодаря работам Воruttau, Самойлова и др. стало широко известно, что при остановке бьющегося сердца, вызванной раздражением блуждающего нерва, ток покоя предсердий увеличивается и тем более, чем длительнее остановка, то совершенно остается неясным вагусное влияние на изменение тока покоя желудочка лягушки, находящегося в длительном бездействии. Изучение в данных условиях колебания тока покоя имеет общее физиологическое значение, так как вводит в интимную сторону явления угнетения, имеющего в живом организме, такое же важное значение как и процессы возбуждения. Все эти обстоятельства заставили нас, по предложению Александра Филипповича Самойлова, подробней проанализировать вагусное влияние, а также попутно проследить и действие симпатического нерва на изменение тока покоя лягушечьего желудочка.

Перехожу к описанию проведенных опытов.

Длительный покой желудочка с сохранением связи с центральной нервной системой достигался следующим образом. Обездвиженная разрушением спинного мозга лягушка (rаnа escuîenta) прикалывалась к пробковой дощечке вверх брюхом. В тех опытах, где раздражались блуждающие нервы, ножницами вскрывалась черепная полость с брюшной стороны настолько широко, чтобы легко можно было раздражать электродами с геринговской петлей продолговатый мозг с включенными в него ядрами блуждающих нервов. Затем, обнажив обычным способом сердце и удалив пищевод, легкие и околосердечную сумку, приготовлялся препарат Гофмана (F. Hoffman6). Одним из важнейших условий удачного препарирования надо признать постоянное и достаточно обильное смачивание рингеровским раствором тканей: этим избегается прилипание друг к другу тонких стенок предсердий. Вскрыв ножницами стенку левого предсердия настолько, чтобы была ясно видна перегородка предсердий с пробегающими по направлению к желудочку двумя достаточно тонкими нервами, и все время не выпуская их из поля зрения, проводится разрез предсердий параллельно передней атриовентрикулярной границы. Перевернув, затем, сердце дорзальной поверхностью вверх, перерезается, наконец, и задняя стенка предсердий. В неясных случаях хорошим подспорьем служит бинокулярная лупа. Если препарат сделан удачно и желудочек соединен с предсердиями одной лишь перегородкой с заключенными в ней нервами, то, как правило, первое время желудочек находится в длительном покое, если же в дальнейшем и начнутся сокращения, то совершенно независимо от предсердий и синуса. Оставленный хотя бы небольшой мостик из наружной стенки предсердий дает возможность желудочку продолжать свои сокращения так, как будто не про изводилось никаких разрезов предсердий. Приготовление препарата заканчивается подшиванием основания желудочка (в 2-х местах тонким телком) к задней стенке грудной полости. У обездвиженного таким образом желудочка ток покоя вызывался повреждением верхушки. Для этой цели выгоднее всего пользоваться приложением к верхушке нити одного из неполяризующихся электродов (Zn, ZnS04s, глина, шерстяная ниточка), увлажненной однопроцентным раствором КСІ. Полученный ток покоя увеличивали растяжением сердечной мышцы путем подвешивания желудочка к энгельмановскому рычажку. Иногда ток покоя получают порезом верхушки; однако, хотя порез сперва и вызывает более сильный ток покоя, такая грубая травматизация постепенно вносит изменения в соседние участки сердечной мышцы и, следовательно, довольно скоро сглаживается созданная по резом разность потенциалов. В наших же опытах желательно иметь ток покои значительной величины и к тому же ровный, так как при различных воздействиях его колебания тем менее заметны, чем менее его первоначальная величина. Само собой понятно, что для обнаружения колебаний тока покоя необходима большая чувствительность гальванометра. Это основное условие опыта достигалось применением струнного гальванометра (большая модель Edelmann’a) с «распущен ной» струной при большом оптическом увеличении (1600) ее проекции на фото графической бумаге. При таких условиях 1 mѵ., включенный в цепь с препаратом, дает отклонение струны в 3 mm., а без препарата—50 mm. Этой чувствительности гальванометра достаточно для демонстрации гаскелевского феномена, где положительное колебание тока покоя составляет в среднем 0.6 mѵ. В полу ченных электрограммах передвижение струны вниз соответствует увеличению тока покоя. После повреждения верхушки желудочка ток покоя компенсировался и, после того как струна оставалась строго на нулевом положении, приступали к опыту.

Первая серия опытов имела целью выяснить влияние блуждающего нерва на изменение тока покоя желудочка. Так как у лягушки на всем: протяжении вне черепной полости блуждающий нерв тесно спаян с симпатическим, то „чистый“ вагальный эффект получался раздражением продолговатого мозга. Ни в одном из пятидесяти сердец нам не удалось подметить под влиянием раздражения блуждающих нервов каких-либо изменений тока покоя бездеятельного желудочка.

Верхняя кривая—Е. G. гофмановского желудочка, ниже—его механограмма, еще ниже—отметка раздражения левого vagosympathicus’a, отметчик времени отмечает 1.0". КСІ—электрод на верхушке желудочка, другой, смоченный рингеровским раствором, на синусе. Ток покоя=29 mѵ. Вертикальные белые полосы обозначают остановку движения фотографической бумаги на 10

Чистое раздражение сердечных волокон симпатических нервов, отпрепарированных по Кrаuрlʹю7), при тех же условиях опыта вызвало уменьшение тока покоя=0 5 mѵ. Уменьшение тока покоя тесно связано с увеличением электроотрицательности неповрежденных мест желудочка. Gaskell объясняет уменьшение тока покоя изменением катаболических

Верхняя кривая—Е. G. гофмановского желудочка, ниже—его механограмма, еще ниже—отметка раздражения левого vagosympathicus’a, отметчик времени отмечает 1.0". КСІ—электрод на верхушке желудочка, другой, смоченный рингеровским раствором, на синусе. Ток покоя=29 mѵ. Вертикальные белые полосы обозначают остановку движения фотографической бумаги на 10" процессов. Такое же уменьшение тока покоя мы видим на электрограмме, где симпатическое влияние обнаружилось при раздражении vagosympa- thicus’a. Присутствие латентного периода (2") между началом раздражения и поднятием струны указывает на то, что этот феномен не физической, а физиологической природы; другими словами, что здесь имеет место не ветвление тока, которым раздражался vagosympathicus, а истинное уменьшение тока покоя желудочка. В анализируемой кривой заслуживает внимание еще одно замечательное явление: раздражение vagosympathicus а способствует появлению спонтанных сокращений желудочка. E. G. весьма убедительно показывает, что эти сокращения действительно независимы от пульсации предсердий. С самого начала опыта желудочек находился в полном покое, ни одно сокращение предсердий не увлекало за собою желудочка. Но вот, раздражается vagosympathicus—предсердия остановились, их зубцы на E. G. исчезли, струна начинает медленно подниматься вверх, а затем, когда ток покоя уменьшился на 0 3 mѵ. (спустя 12" после начала раздражения vagosympathicus’a), вдруг прорывается первый желудочковый зубец, а за ним второй, третий и т. д. В дальнейшем, когда предсердия возобновили свои сокращения, нет никакой последовательности в пульсации предсердий и желудочка. По прошествии 2-х минут сокращения желудочка прекратились и он снова впал в со стояние продолжительного покоя. Ступенчатые поднятия струны вверх, следующие всякий раз за первыми сокращениями желудочка, уже освещены в свое время в работах А. Ф. Самойлова8). Очевидно здесь1 дело идет о каких-то химических изменениях, связанных с переходом сердечной мышцы из состояния покоя в состояние деятельности. Boruttau видит в этом явлении постепенное повышение тонического возбуждения неповрежденного места желудочка. Спустя 15 минут опыт был повторен. Когда раздражение vagosympathicus’a, как и раньше, вызвало уменьшение тока покоя и появление спонтанных сокращений желудочка, раздражался нерв вторично. Сокращения предсердий на некоторое время прекратились, желудочек же слегка ускорил свой ритм и совершенно отчетливо уменьшил силу своих сокращений. Эта часть опыта, давая мате риал к вопросу о месте приложения волокон vagosympathicus’a, проливает свет на причину отсутствия колебания тока покоя желудочка при чистом раздражении волокон блуждающих нервов.

Выше приходилось уже говорить, что иногда гофмановский желудочек не останавливается после отделения его от предсердий и благодаря своему автоматизму продолжает пульсировать. Если теперь раздражать vagosympathicus, то предсердия перестают работать, в то время как желудочек ускоряет свой ритм почти вдвое.

Теперь возник вопрос: как надо рассматривать уменьшение тока покоя и следующие за этим сокращения желудочка: есть ли это два случайно совпадающих момента или же причинно одно связано с другим. Иначе говоря, всегда ли после длительной остановки перед первыми сокращениями ток покоя должен уменьшиться. Чтобы подойти к выдвинутому вопросу, был поставлен опыт на сердце, остановленном 1-ой лигатурой Станниуса, действующей подобно удалению предсердий с сохранением нервов перегородки. В свое время еще Heidenhain’oм было подмечено, что первая станниусовская лигатура не всегда прочно останавливает предсердия и желудочек. Эго наблюдение подтвердилось работами А. Самойлова9); теперь мы знаем, что при возобновлении пульсации возбуждение рождается в волокнах проводящей системы, проводится по желудочку в нормальном направлении и порождает вполне нормальную желудочковую электрограмму. Имея ввиду эти обстоятельства, желудочек останавливался станниусовской лигатурой, компенсировался полученный, как и прежде ток покоя и выжидалось возобновление пульсации- В большинстве случаев примерно на 7-ой—10-ой минуте после остановки ток покоя постепенно начинал уменьшаться, пока не появлялось одно, а за ним и другие сокращения желудочка.

Таким образом, мы склонны принять существование тесной связи между отрицательным колебанием тока покоя и появлением сердечных Сокращении. Раздражение симпатических волокон в свою очередь изменяет общее состояние сердечной мышцы, которое, сказываясь на уменьшении тока покоя, создает условия, в которых легче всего проявляется автоматизм желудочковой мышцы.

About the authors

board Editorial

KSU

Author for correspondence.

Email: info@eco-vector.com

physiological laboratory

Russian Federation, KazanReferences

Supplementary files