About the article by prof. P. V. Manenkov, " On the issue of radical treatment of uterine fibromyomas“

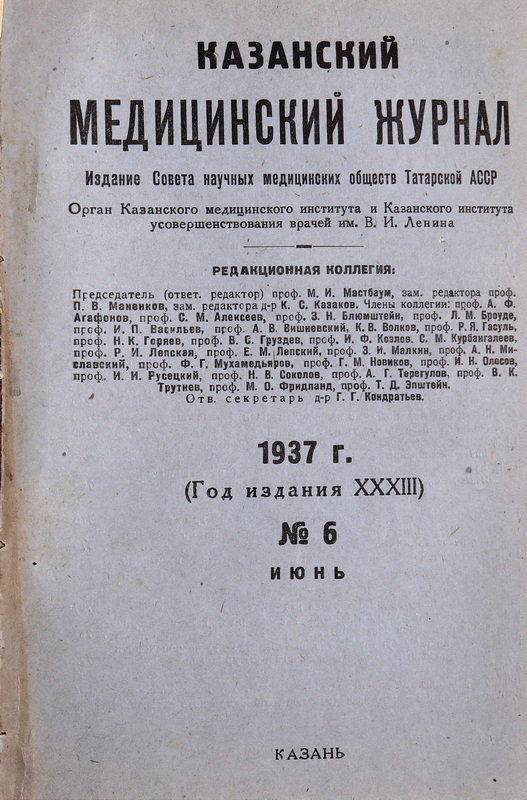

- Authors: Kaplan A.L.

- Issue: Vol 33, No 6 (1937)

- Pages: 740-744

- Section: Articles

- Submitted: 07.07.2021

- Accepted: 07.07.2021

- Published: 15.06.1937

- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/75814

- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj75814

- ID: 75814

Cite item

Full Text

Abstract

Radiotherapy of fibroids and uterine bleeding is a very extensive and interesting chapter in the history of deep radiotherapy in general. It would not be a mistake if we say that the treatment of fibroids and menopausal bleeding was a touchstone in the development of all deep radiotherapy. It has been more than 30 years since this method of treating fibroids and menopausal bleeding has been successfully used, and yet, unfortunately, the majority of our gynecologists are still very little familiar with the clinic of radiotherapy of fibroids.

Keywords

Full Text

Рентгенотерапия миом и маточных кровотечений представляет весьма обширную и интересную главу в истории глубокой рентгенотерапии вообще. Не будет ошибкой, если мы скажем, что лечение миом и климактерических кровотечений явилось пробным камнем в развитии всей глубокой рентгенотерапии. Прошло уже свыше 30 лет с тех пор, как успешно применяется этот метод лечения миом и климактерических кровотечений, и все же основная масса наших врачей-гинекологов до сих пор, к сожалению, очень мало знакома с клиникой рентгенотерапии миом.

В этом отношении статья проф. П. В. Маненкова, руководи» теля акушерско-гинекологической кафедры старейшего медвуза в нашем Союзе, является своевременной.

Надо согласиться с а., что в выборе метода лечения указанных заболеваний до сих пор нет единой точки зрения. Некоторые возводят рентгенотерапию в панацею и считают возможным все миомы лечить лучами рентгена. Такая установка безусловно неправильна и может быть объяснена (отчасти) незнанием и непониманием основ этого метода лечения.

Другие, наоборот, считают единственным целесообразным методом лечения миом и маточных кровотечений для всех случаев только нож. К последним, повидимому, относится и П. В. Маненков. Может быть в меньшей степени, но на сегодня безусловно неправильна и такая точка зрения.

Что имел в виду автор, говоря, что эти два способа радикальной терапии считаются конкурирующими. Для каких случаев? Рентгенотерапия в тех случаях, где она безусловно показана, считалась и считается методом выбора больной и врача. Там, где рентгенотерапия противопоказана, не может быть речи ни о „конкуренции“, ни о выборе.

Для применения рентгенотерапии мы имеем определенные показания, равно как и противопоказания. Их—эти показания и противопоказания—основная масса гинекологов, к сожалению, до сих пор либо не знает, либо игнорирует. А знать должны. Что греха таить—рентгенотерапия миом очень нередко проводится даже без участия гинеколога. Я глубоко убежден, что неудачные результаты рентгенолечения миом почти во всех случаях объясняются именно тем, что врачи, считающие хирургический и рентген—методы равноценными, „конкурирующими“, подвергают рентгенизации явно противопоказанные случаи.

Основное и самое существенное для успеха рентгенотерапии это — освещение только тех случаев, в которых нет противопоказаний к этому виду терапии. Здесь не место перечислять показания и противопоказания — они вполне определенные, и их установление доступно любому врачу-гинекологу. При правильной методике и технике освещения в показанных случаях—рентгенотерапия дает безусловно положительный результат. Это свидетельствуют тысячи случаев, проведенных различными авторами (Беклер, Дедерлейн, Гаусс, Гамбаров, Архангельский, Каплан и многие другие). Наш собственный материал, охватывающий свыше 200 случаев миом и маточных (климактерических) кровотечений, полностью подтверждает это („Ж. акуш. и гинек.“, № 4, 1934).

Какие случаи автор приводит в своей статье? Их пять—и даже при самом беглом обзоре можно отметить, что в трех из них имелись явные противопоказания к рентгенотерапии; в четвертом случае—непонятно, в чем собственно неудача метода, и, наконец, в пятом случае больную лечили рентгеном без установленного диагноза.

Коротко, проанализируем эти случаи:

- сл. Какая миома была у 54-летней женщины к моменту освещения, как уменьшалась миома после освещения и уменьшалась ли вообще, какая применялась доза? Почему йе прекратились кровотечения? Почему полость матки, не осмотренная до начала рентгенолечения, не была обследована позднее, и женщина оставалась с продолжающимися кровотечениями и растущей опухолью еще 4 года?.

- сл. По поводу какого заболевания потребовалось так настойчиво повторно освещать больную в течение 4 лет? А. сам отмечает, что после первой серии освещения наступила аменорея. Если это была аменорея при фиброме—то незачем было больше освещать.

- сл. Больная без обследования полости матки подвергается рентгенолечению, но безрезультатно. Кровотечения рецидивируют—больная и после этого не обследуется, освещение продолжается и, понятно, снова безрезультатно. При операции—субмукозный узел величиной 4´5 см. В этом случае имеется полное игнорирование противопоказаний к рентгенолечению.

- сл. После рентгенотерапии вследствие анемии потребовалась трансфузия крови; больная в дальнейшей терапии не нуждалась. Почему собственно а. привел этот случай?

- сл. В этом случае тоже не было миомы. Что лечили рентгеном—неизвестно. „Врач выпустил ей из брюшной полости путем пункции жидкость и диагносцировал злокачественную опухоль матки“, у больной оказалась—Cystoma papillare. При чем же здесь рентген?

Чем же собственно эти пять случаев дискредитируют рентгенотерапию?

Мы можем к этим пяти присоединить еще поступившие к нам из разных мест „неудачные“ случаи, их у нас десятка полтора. И однако это не может говорить против рентгенотерапии.

Нам представляется, что приведенные а. случаи дискредитируют не рентгенотерапию, а работу врачей-гинекологов. Врачи в своей массе, к сожалению, мало знакомы с этим вопросом. А пора бы, наконец, добиться, чтобы не только врачам, но уже студентам медвузов освещались показания и противопоказания к применению лучистой терапии в гинекологии и в частности при лечении фибромиом.

В рамках настоящей заметки я не имею возможности останавливаться на всех спорных и не всегда убедительных местах статьи проф. П. В. Маненкова. Повторяю, я не собирался полемизировать с а. Иначе я мог бы привести статистику многих тысяч случаев с прекрасными результатами рентгенолечения миом с авторитетными русскими и европейскими именами авторов.

Рентгенотерапия миом и маточных кровотечений общепризнанна, и метод этот не нуждается в моей защите. Позволю лишь еще несколькими словами ответить на некоторые затронутые а. вопросы, поскольку все они приводятся почему-то для доказательства преимущества хирургического метода. А. пишет—„рентгенотерапия фибромиом матки на современном этапе своего развития невсегда достигает успеха“. Да, если будут освещать случаи противопоказанные,— подобные приведенным а.,—то всегда будет неудача. Но в этом рентген неповинен. А. пишет— „иногда после облучения фибромы приходится с целью радикального удаления ее прибегать к оперативному вмешательству“. Если неправильно пользоваться рентгенотерапией, то не „иногда“, а в большинстве случаев придется прибегать к оперативному вмешательству.

В отношении частоты саркоматозного перерождения следует отметить, что при облучении оно встречается не чаще, чем в случаях без рентгена.

А. пишет—„в освещенных миомах частота перерождений колеблется от 1 до 1,5%“. А в случаях неосвещенных? По данным Рааба, на 10000 фибромиом саркоматозное перерождение встретилось в 1,9% случаях; Гаус на 200 освещенных рентгеном миом не наблюдал ни одного случая злокачественного перерождения. Мы, по нашим материалам в 200 случаев, имели 1% злокачественных перерождений; такой же примерно процент и у других аа.

Возможность злокачественного перерождения не исключается и в случаях надвлагалищной ампутации матки и тем более при высокой ампутации. Между тем мы, в том числе, повидимому, и проф. Маненков, оперируя в большинстве случаев с чистой шейкой у непожилых больных, прибегаем к суправагинальной ампутации и оставляем часто высокую культю, спокойно игнорируя эти 1,5—2% возможных осложнений Даже в приведенных случаях автор применил надвлагалищную ампутацию. Если уже стоять на этой точке зрения, то следует поголовно во всех случаях удалять матку целиком с шейкой А. пишет—„даже интеллигентная больная, живущая в окружении специалистов-гинекологов, может пропустить момент операбильности опухоли“. Почему? Разве потому, что освещалась рентгеном? Совершенно непонятно.

А. пишет—иногда на облучение направляются больные с ошибочным диагнозом“. Совершенно правильно, подобное случается, и это имело место в большинстве приведенных а. случаев. Разве в этом тоже повинен рентген?

Это „иногда“ изживется лишь тогда, когда врачи будут элементарно знакомы с методом глубокой рентгенотерапии в гинекологии. Неужели нужно считать подобные „иногда“ неизбежными и отказываться поэтому от рентгенотерапии?

А. пишет—„не требуется даже особых усилий, чтобы доказать, что фибромиома матки в каждом почти случае может быть абсолютно радикально излечена оперативным путем“. Такова установка а. Говоря об операционных и послеоперационных осложнениях и смертности, а., надеюсь, имел в виду гинекологов, умеющих оперировать. Ведь статистику а. почему-то приводит именно таких хирургов, как Штекель, Брауде и им подобные. А рентгенотерапию миом попрежнему а. оставляет― кому?

До тех пор пока рентгенотерапия гинекологических заболеваний будет находиться в руках рентгенолога неспециалиста-гинеколога—будут случаи, подобные приведенным а.

Оперировать надо уметь—с этим, повидимому, согласен и а.— тогда и результаты будут приличные.

Когда и где можно применять рентген гинекологу также необходимо знать, тогда и результаты этой терапии будут приличные.

Не осветив этих важнейших вопросов а. пишет: „едва ли можно спорить, что при современной постановке оперативного метода и метода лечения фибромиом матки лучистой энергией, если и может быть отдано предпочтение (А. К.) какому-нибудь из этих двух методов, то несомненно методу оперативному“. И дальше—„анализ наших 5 случаев (можем присоединить и нам известные еще 15—20. А. К.) безуспешного применения рентгена и радиотерапии при фибромиомах матки подкрепляет только сравнительную оценку двух радикальных способов лечения“.

- сл. После рентгенотерапии вследствие анемии потребовалась трансфузия крови; больная в дальнейшей терапии не нуждалась. Почему собственно а. привел этот случай?

- сл. В этом случае тоже не было миомы. Что лечили рентгеном—неизвестно. „Врач выпустил ей из брюшной полости путем пункции жидкость и диагносцировал злокачественную опухоль матки“, у больной оказалась—Cystoma papillare. При чем же здесь рентген?

Чем же собственно эти пять случаев дискредитируют рентгенотерапию?

Мы можем к этим пяти присоединить еще поступившие к нам из разных мест „неудачные“ случаи, их у нас десятка полтора. И однако это не может говорить против рентгенотерапии.

Нам представляется, что приведенные а. случаи дискредитируют не рентгенотерапию, а работу врачей-гинекологов. Врачи в своей массе, к сожалению, мало знакомы с этим вопросом. А пора бы, наконец, добиться, чтобы не только врачам, но уже студентам медвузов освещались показания и противопоказания к применению лучистой терапии в гинекологии и в частности, при лечении фибромиом.

В рамках настоящей заметки я не имею возможности останавливаться на всех спорных и не всегда убедительных местах статьи проф. П. В. Маненкова. Повторяю, я не собирался полемизировать с а. Иначе я мог бы привести статистику многих тысяч случаев с прекрасными результатами рентгенолечения миом с авторитетными русскими и европейскими именами авторов.

Рентгенотерапия миом и маточных кровотечений общепризнан на, и метод этот не нуждается в моей защите. Позволю лишь еще несколькими словами ответить на некоторые затронутые а. вопросы, поскольку все они приводятся почему-то для доказательства преимущества хирургического метода. А. пишет—„рентгенотерапия фибромиом матки на современном этапе своего развития невсегда достигает успеха“. Да, если будут освещать случаи противопоказанные,—подобные приведенным а.,—то всегда будет неудача. Но в этом рентген неповинен. А. пишет— „иногда после облучения фибромы приходится с целью радикального удаления ее прибегать к оперативному вмешательству“. Если неправильно пользоваться рентгенотерапией, то не „иногда“, а в большинстве случаев придется прибегать к оперативному вмешательству.

В отношении частоты саркоматозного перерождения следует отметить, что при облучении оно встречается не чаще, чем в случаях без рентгена.

А. пишет—„в освещенных миомах частота перерождений колеблется от 1 до 1,5%“. А в случаях неосвещенных? По данным Рааба, на 10000 фибромиом саркоматозное перерождение встретилось в 1,9% случаях; Гаус на 200 освещенных рентгеном миом не наблюдал ни одного случая злокачественного перерождения. Мы, по нашим материалам в 200 случаев, имели 1% злокачественных перерождений; такой же примерно процент и у других аа.

Возможность злокачественного перерождения не исключается и в случаях надвлагалищной ампутации матки и тем более при высокой ампутации. Между тем мы, в том числе, повидимому, и проф. Маненков, оперируя в большинстве случаев с чистой: шейкой у непожилых больных, прибегаем к суправагинальной ампутации и оставляем часто высокую культю, спокойно игнорируя эти 1,5—2% возможных осложнений. Даже в приведенных случаях автор применил надвлагалищную ампутацию. Если уже стоять на этой точке зрения, то следует поголовно во всех случаях удалять матку целиком с шейкой.

А. пишет—„даже интеллигентная больная, живущая в окружении специалистов-гинекологов, может пропустить момент операбильности опухоли“. Почему? Разве потому, что освещалась рентгеном? Совершенно непонятно.

А. пишет—„иногда на облучение направляются больные с ошибочным диагнозом“. Совершенно правильно, подобное случается, и это имело место в большинстве приведенных а. случаев. Разве в этом тоже повинен рентген?

Это „иногда“ изживется лишь тогда, когда врачи будут элементарно знакомы с методом глубокой рентгенотерапии в гинекологии. Неужели нужно считать подобные „иногда“ неизбежными и отказываться поэтому от рентгенотерапии?!

А. пишет—„не требуется даже особых усилий, чтобы доказать, что фибромиома матки в каждом почти случае может быть абсолютно радикально излечена оперативным путем“. Такова установка а. Говоря об операционных и послеоперационных осложнениях и смертности, а., надеюсь, имел в виду гинекологов, умеющих оперировать. Ведь статистику а. почему-то приводит именно таких хирургов, как Штекель, Брауде и им подобные. А рентгенотерапию миом попрежнему а. оставляет—кому? До тех пор пока рентгенотерапия гинекологических заболеваний будет находиться в руках рентгенолога неспециалиста-гинеколога—будут случаи, подобные приведенным а.

Оперировать надо уметь—с этим, повидимому, согласен и а.— тогда и результаты будут приличные.

Когда и где можно применять рентген гинекологу также необходимо знать, тогда и результаты этой терапии будут приличные.

Не осветив этих важнейших вопросов а. пишет: „едва ли можно спорить, что при современной постановке оперативного метода и метода лечения фибромиом матки лучистой энергией, если и может быть отдано предпочтение (А. К.) какому-нибудь из этих двух методов, то несомненно методу оперативному“. И дальше—„анализ наших 5 случаев (можем присоединить и нам известные еще 15—20. А. К.) безуспешного применения рентгена и радиотерапии при фибромиомах матки подкрепляет только сравнительную оценку двух радикальных способов лечения“.

Мне думается, что при подобном игнорировании противопоказаний следовало бы просто запретить пользоваться рентгенолечением.

Можно говорить о преимуществах оперативного метода на данный момент для случаев, показанных рентгенотерапии, не из соображений пригодности или непригодности метода, а только, может быть, из-за отсутствия в некоторых местах рентген-кабинетов. Но это преимущество вынужденное, временное; этого а. не касается. Кстати Позволю здесь сказать, что при отсутствии противопоказаний—рентгенолечение миом может быть проведено, и безусловно с хорошим успехом, и на маломощном аппарате.

О преимуществах метода можно говорить тогда, когда проводятся и тот, и другой.

А для этого необходимо, чтобы врачи-гинекологи, наряду с умением оперировать, хорошо знали и клинику рентгенотерапии.

Это необходимо не просто для расширения врачебного кругозора,—а для целесообразного практического использования величайшего открытия человечества—лучей Рентгена, какими для лечения миом широко пользуются русские, европейские и американские клиники.

About the authors

A. L. Kaplan

Author for correspondence.

Email: info@eco-vector.com

docent

Russian FederationReferences

Supplementary files