Surgical treatment of bite anomalies (open bite)

- Authors: Glushkov P.A.

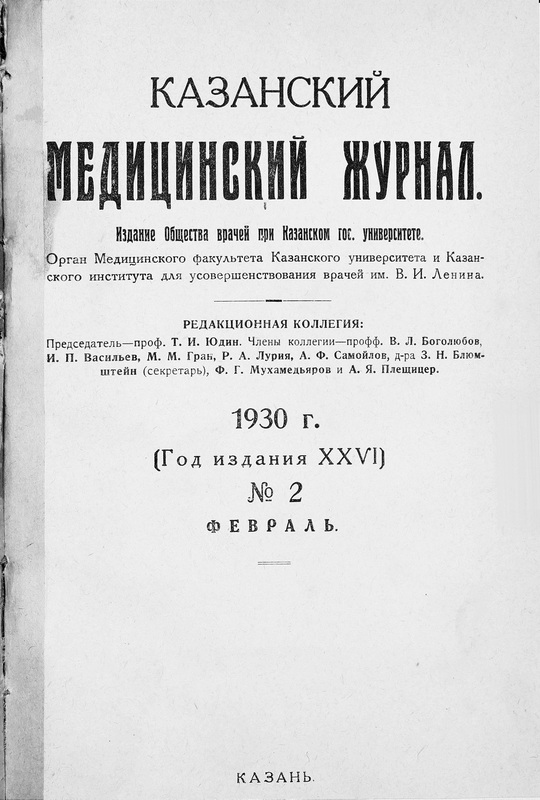

- Issue: Vol 26, No 2 (1930)

- Pages: 217-217

- Section: Articles

- Submitted: 13.11.2020

- Accepted: 13.11.2020

- Published: 13.02.1930

- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/50145

- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj50145

- ID: 50145

Cite item

Full Text

Abstract

Session 4 / XII 1929 Prof. P.A.Glushkov. Surgical treatment of bite anomalies (open bite). Elimination of the anomaly, fortunately rare and apparently the result of a combination of reasons (lag in the development of the lower jaw, weakness of the chewing muscles, dysfunction of the endocrine apparatus, in particular, a disorder of the body's calcium metabolism), is one of the most difficult tasks of operative dentistry.

Keywords

Full Text

Проф. П. А. Глушков. К оперативному лечению аномалий прикуса (открытого прикуса). Устранение аномалии, к счастью, встречающейся редко и являющейся, видимо, следствием совокупности причин (отставание в развитии нижней челюсти, слабость жевательной мускулатуры, нарушение функции эндокринного аппарата, в частности расстройство кальциевого обмена организма), составляет одну из труднейших задач оперативной стоматологии. В виду этого приобретает значительный интерес демонстрация больного, которому с вполне удовлетворительным ближайшим исходом было оказано по поводу имевшейся у него разбираемой аномалии прикуса оперативное пособие, состоявшее из резекции всего переднего отдела нижней челюсти таким образом, что оба резекционных костных разреза, начинаясь с обоих сторон от передних премоляров, имели направление книзу и слегка кпереди, вследствие чего создались благоприятные условия для скольжения всего переднего резецированного участка кверху и назад, что привело в конце концов к довольно плотному смыканию дистальных частей прикуса.—Прения: д-р Б. В. Огнев, проф. Н. В. Соколов, проф. В. Л. Боголюбов и д-р П. Ф. Евстифеев, указавший, что произведенная операция является серьезной и рискованной, т. к. после нее остается довольно обезображивающий рубец, страдает питание временно резецированного участка (некроз зубной пульпы и т. д.), не достигается (как и в данном случае) вполне правильного функционирования жевательного аппарата, не удовлетворителен прогноз, т. к. очаговая инфекция (в данном случае свищ в области правого разреза) всегда может дать вспышку остеомиэлита. С своей стороны считает заслуживающими внимания способы, заключающиеся в удалении коренных зубов нижней челюсти с последующей заменой их каучуковым протезом и применением некоторых ортодентических манипуляций; способы эти менее травматичны и применение их было бы более рационально по отношению к данному случаю. Проф. Глушков в ответе оппонентам сообщил: на фонетику в смысле улучшения произношения заметного влияния операция пока не оказала (б-ной еще продолжает носить шину); пульпа зубов всего переднего отдела челюсти, подвергшегося временной резекции, сохранила свою жизнеспособность, нервный же аппарат ее претерпел, видимо, более глубокие изменения, т. к. ответ на раздражение фарадическим током, хотя и имеется, но в ослабленной степени и притом только с одной стороны резецированного участка; жевательная мускулатура, повидимому, к новым условия приспособляется легко и опасение за ее ослабление неосновательно.

About the authors

P. A. Glushkov

Author for correspondence.

Email: info@eco-vector.com

Russian Federation

References

Supplementary files