К казуистике многокамерного эхинококка печени с метастазами в головной мозг

- Авторы: Жаботинская Р.А.

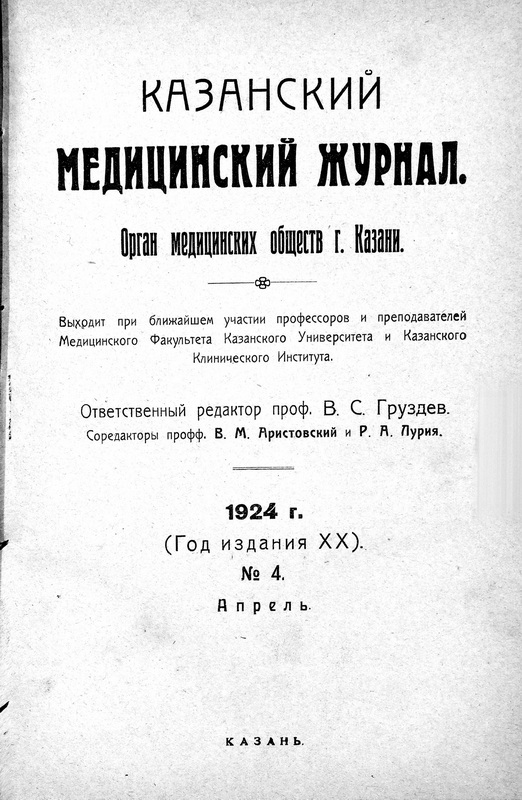

- Выпуск: Том 20, № 4 (1924)

- Страницы: 353-361

- Раздел: Статьи

- Статья получена: 24.07.2021

- Статья одобрена: 24.07.2021

- Статья опубликована: 11.08.2021

- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/76505

- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj76505

- ID: 76505

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Мотивами, побудившими меня опубликовать наблюдавшийся в нашей Клинике случай многокамерного эхинококка печени, являются, во-первых, сравнительная редкость данного заболевания вообще и относительная частота его в нашем районе, во-вторых, трудность прижизненного распознавания этого заболевания и, наконец, редкость метастазов при многокамерном эхинококке, в особенности метастазов в мозг.

Ключевые слова

Полный текст

Мотивами, побудившими меня опубликовать наблюдавшийся в нашей Клинике случай многокамерного эхинококка печени, являются, во-первых, сравнительная редкость данного заболевания вообще и относительная частота его в нашем районе, во-вторых, трудность прижизненного распознавания этого заболевания и, наконец, редкость метастазов при многокамерном эхинококке, в особенности метастазов в мозг.

В 1900 году Posse1t опубликовал статистику случаев многокамерного эхинококка, наблюдавшихся во всех странах света; по его данным всех таких случаев было 215. В 1902 году Мельников-Разведенков опубликовал еще 20 случаев. В 1909 году Вульфиус подвел итог всем случаям, наблюдавшимся в России, причем, по его подсчету, их оказалось 85, в том числе 29 случаев приходились на г. Казань. В следующем году Миролюбовым было опубликовано еще. 12 случаев. Наконец, с 1909 года по настоящее время, по данным Казанского Патолого-Анатомического Института, прибавилось еще 5 случаев, включая и наш. Все эти случаи проверены патолого-анатомическими вскрытиями. По многочисленности их Россия, оказывается, занимает первое место после Германии, Казань—второе после Москвы.

Клинически диагносцировать многокамерный эхинококк очень трудно, порою почти невозможно; иногда даже на вскрытии макроскопическая картина не является достаточно характерной для постановки диагноза, и только микроскоп решает данный вопрос. Особенно это касается раннего распознавания данного заболевания, так как последнее, развиваясь медленно, иногда втечение нескольких лет (Griesinger описывает случай, длившийся 6 лет, Миролюбов—случай, длившийся 10 лет), протекает вполне незаметно ни для больного, ни для врача, и только тогда, когда процесс заходит далеко, когда имеется большая, твердая как дерево, печень с неровной, большею частью бугристой поверхностью, и когда явления интоксикации дают о себе знать, тогда только может явиться мысль об эхинококке. Часто многокамерный эхинококк является неожиданной находкой для хирурга, оперирующего больного совсем по другому поводу, и даже для патолого-анатома (случаи Вульфиуса). Поэтому-то наш случай, где заболевание было прижизненно распознано, причем верность распознавания была подтверждена вскрытием, и представляет особенный интерес.

Многокамерный эхинококк, как уже сказано, развивается медленно, втечение нескольких лет, постепенно разрушая организм, причем, подобно злокачественному новообразованию, он к концу своего развития может дать метастазы в различные органы: легкие, иногда селезенку, лимфатические узлы ворот печени, мозг, эндокард, плевру. Прижизненное распознавание этих метастазов почти невозможно, большею частью их обнаруживают только на вскрытиях. Так, Busch обнаружил метастаз в pleura diaphr., Nölin—в железах средостения, Buh1—в эндокарде. В смысле метастазов наш случай представляет двойной интерес: во-первых, здесь метастаз был диагносцирован прижизненно, во-вторых, это был редкий метастаз, а именно, в мозг, причем еще при жизни было указано его местонахождение.

Eichhorst, приводя в 1912 г. свой случай, указывает, что до этого года всех случаев эхинококка мозга было опубликовано'8, из них 3 в России, 3 — в Швейцарии, 1—в Баварии и 1—в Тироле. Donath в том же году сообщил случай, где явления судорог в руке и лице наступили после травмы, при операции же в мозгу был найден цистицерк. Наконец, в случае Le Contra цистицерк в IV желудочке был случайной находкой при аутопсии.

Альвеолярный эхиноккокк впервые наблюдался в 1721 году Ruуsсh’eм. В 1852 году Buhl и Luschka описали его, как коллоидный (альвеолярный) рак, и только в1855 г. Virchow установил паразитарное происхождение данного новообразования. Особая патолого - анатомическая картина этого заболевания, резко отличающаяся от картины однокамерного эхинококка, заставила многих предполагать, что эти два заболевания вызываются различными видами паразита. Virchow, Leuckart и др. думали, однако, что паразит для одно- и многокамерного эхинококков один и тот же, и что патолого-анатомическая картина заболевания зависит исключительно от той среды, в которой он развивается. По мнению Vігсhоw’a, альвеолярный эхинококк отличается от однокамерного лишь тем, что дочерние клетки его развиваются экзогенным путем, не внутри материнского пузыря, а снаружи, путем почкования кнаружи первичного пузыря. Мüllеru, позднее, Мельников-Разведенков пришли, напротив, к заключению, что существует taenia echinococcus cysticus и taenia echinococcus alveolaris. Мельнико в Разведенков говорит, что яйцевые зародыши альвеолярного эхинококка образуются не только внутри пузыря, но и снаружи, по соседству с тканевыми клетками человека, чем размножение его и отличается от однокамерного, где образовательный слой находится только внутри зародышевого пузыря. Наконец, опыты Кlеmm’a с кормлением собак оболочками многокамерного эхинококка установили, что паразит, вызывающий оба вида эхинококка, — один и тот же, так как в кишечнике собаки были найдена taenia echinococcus.

По вопросу о распространении и локализации многокамерного эхинококка мнения исследователей также расходятся. Virchow и Klebs полагают, что паразит распространяется по лимфатическим сосудам, Schroeder, Van-der Kolk, Friеdгeich, Morin—по желчным путям, Leuckart и Erismann—по кровеносной системе.

Перехожу теперь к описанию нашего случая.

Вольная крестьянка Кав. г., 35 лет, замужняя, поступила в Клинику 16/IIІ 21 г. по поводу болезненной опухоли в правом подреберье, часто повторяющейся упорной головной боли, быстрой утомляемости и заметно увеличивающейся слабости. Пять лет назад больная заметила некоторую неловкость при дыхании в области печени и небольшую припухлость в том же месте. До 1920 года опухоль медленно увеличивалась и неособенно метала больной, но с осени того же года она стала заметно увеличиваться и препятствовать нормальному дыханию. Больная говорит, что при каждом вздохе она чувствовала, что у нее что-то застревает в правом подреберье. С этого времени она заметно ослабела, потеряла аппетит, стала раздражительна, отмечает частые, беспричинные слезы. Появились головные боли, которые часто заставляли ее ложиться в постель. Заниматься своим обычным крестьянским трудом она не могла, а с осени 1920 года перестала работать даже по дому и почти все время лежала. Больная имела шестерых детей, из них пять живы и вполне здоровы, а один умер от детского поноса. Муж здоров. Указаний на алкоголизм, lues в анамнезе нет. Донастоящаго заболевания считала себя вполне здоровой. Всегда жила в удовлетворительных условиях.

Больная выше среднего роста, хорошего питания, нормального телосложения, подкожно-жировой слой развит у ней хорошо. Видимые слизистые оболочки бледны. Мышцы развиты нормально. Подкожные лимфатические железы не прощупываются. На лбу и вокруг рта пигментированные пятна от бывшей graviditas. Обе верхушки легких выстоят на 2% пальца над ключицами, нижние границы как правого, так и левого легкого в норме; дыхательная подвижность нормальна, тип дыхания грудной, дыхательные экскурсии грудной клетки равномерны, дыхание везикулярное. Границы сердца в норме, пульс—ритмичный, удовлетворительного напряжения, 76 ударов в 1'. Исследование желудочного сока, произведенное зондом Einhorn’а: натощак получено 42 к. с. желудочного содержимого, обильно слизистого, с примесью желчи и хлопчатым осадком; св. НСl—О, общ. кисл.—26; через час после пробного завтрака (стакан бульона) НСl—0,1, общ. к.—40, реакция на кровь во всех порциях—отрицательная. В осадке ничего патологического. Faeces нормальной окраски, плотной консистенции. Яйца глистов при повторных исследованиях не обнаружены. Печень от 1. mammillaris dex. до 1. alba выступает из-под реберного края на 3 пальца; в левой доле имеется узел величиной с грецкий орех, поверхность печени неровная, слегка шероховатая; печень неболезненна, в окружности узла тверда, как дерево, обладает пассивной подвижностью, при пальпации ее удается сместить в подреберную дугу. Селезенка слегка прощупывается. Исследование мочи: удельный вес 1002, реакция нейтральная; белка, сахара, желчных пигментов и уробилина нет, есть следы индикана, в осадке патологических элементов нет. При исследовании крови получено: НЬ—63%, Е~3.400.000, L—8.200; лейкоцитарная формула: neutr.—43%, bas.—2%, eos.—20%, мал. лимф.—10%, бол. лимф.—14%, мон.—11%. Повторно произведенная реакция Wassermann’а в крови отрицательна. Реакция на связывание комплемента с антигеном эхинококка не произведена за отсутствием антигена. Со стороны нервной системы отмечаются головные боли приступами и незначительная тугость слуха без видимого поражения слухового аппарата.

Во время пребывания больной в Клинике никаких изменений в течении болезни не наблюдалось, и 26/ІѴ больная была выписана домой. І/Х она, однако, снова поступила в Клинику, причем из анамнеза стало известно, что по приезде домой она перенесла сыпной тиф, после которого у больной резко усилилась боль в печени, давая 3—4 приступа в течение дня; головные боли стали принимать хронический характер. До сентября больная могла еще ходить, но за неделю до поступления в Клинику головная боль приняла нестерпимый характер, появилась рвота, главным образом, желчью, а за последние дни приступы мучительной головной боли стали Сопровождаться судорогами, что и привело больную в Клинику.

Объективно М. мало изменилась, почти не исхудала. Печень незначительно увеличилась, всего на ½ пальца, плотность ее не изменилась, узел в левой доле несколько увеличился. Исследование крови дало след, результаты: НЬ — 83%, Е — 5.000.000, L — 5600, лейкоцитарная формула: п.—63%, бол. лимф. — 9,7%, мал. лимф.— 6,5%, bas.—0,6%, eos.—0,7%, mon. — 0,5%, пер. форм.—6,3%, форм, распад.—12,5%. RW в крови дала отрицательный результат. Нервная система: головные боли приступами при явлениях судорог клонического характера; болезненность в области теменной кости; сглаживание левой носогубной складки и слабо выраженные мимические движения слева, особенно в области нижней ветви n. facialis; чувствительность сохранена, вялость мышц левой руки; в меньшей степени вялость наблюдается в левой ноге; атаксия левой руки; коленные рефлексы слева оживлены; зрачки не изменены; корнеальные рефлексы нормальны; исследование глазного дна не произведено ввиду тяжелого состояния больной,—при малейшей попытке посадить больную, у нее поднималась рвота, сопровождавшаяся судорогами и нестерпимой головной болью.

В первую же ночь после поступления в Клинику у больной началась сильная головная боль, все время усиливавшаяся и ни на минуту не оставлявшая ее. Несколько раз втечениѳ ночи боль эта сопровождалась рвотой желчью и судорогами. Сознания больная не теряла, но с безумным видом металась по постелил Морфий к утру несколько успокоил головную боль, но днем все эти явления снова возобновились, причем у больной отмечалась ригидность затылочных мышц. Зрачки во время припадков были расширены. Судороги начинались с левой ноги. После припадка—tremor всей левой половины туловища. Таких припадков наблюдалось у М. 5—6 втечениѳ первых 6 дней пребывания в Клинике. Вначале боли под влиянием морфия и мушек несколько успокаивались, но на 8 й день настолько усилились, что больной пришлось сделать спинно - мозговую пункцию. Жидкость выходила под сильным давлением, реакция Nonne и Appel t’a в ней резко-положительна. 8/Х, после пункции, головная боль несколько успокоилась, втечении восьми часов больная спала, но с 12 часов ночи головная боль возобновилась с прежней силой, появилась рвота и судороги. Сознания больная ни разу не теряла, но во время приступов она положительно не находила себе места,—принимала различные позы, кричала нечеловеческим голосом и пр. Пульс был не изменен, дыхание несколько учащено,—22—24 в минуту. В последние 4 дня перед смертью наблюдались беспрерывные припадки, причем в последние 2 дня во время припадков наблюдалось временное затемнение сознания. 13/Х ночью у М. поднялась каловая рвота, пульс замедлился до 48, t° упала до 35°, конечности похолодели и больная потеряла сознание. В дальнейшем пульс то замедлялся до 48, то учащался до 140. Наконец, в 9 ч. веч. 14/X М., не приходя в сознание, скончалась, причем желтухи у ней не наблюдалось ни разу.

На основании данных анамнеза и объективного исследования мы могли предположить у нашей больной одно из трех заболеваний печени, а именно: многокамерный эхинококк, сифилис или рак печени. Последние 2 заболевания печени были, однако, нами отвергнуты. Против lues’a говорили: 1) повторная отрицательная реакция Wassermann’а, 2) отсутствие наличности других признаков сифилиса, 3) отсутствие характерных для данного заболевания изменений со стороны печени (ее дольчатость и пр.); наконец, наличность эозинофилии и мозговые явления не находили-бы себе объяснения при предположении в данном случае сифилиса печени. Еще менее вероятным было-бы предполагать у нашей больной рак печени; уже одна продолжительность заболевания (5 лет) и полное отсутствие кахексии решительно говорили против рака. Поэтому мы категорически остановились на диагнозе альвеолярного эхинококка. За такой диагноз говорили нам и высокое содержание эозинофилов в крови (20°/о), и,—что мы особенно считаем нужным подчеркнуть,—поразительная плотность печени („как дерево“); напомним при этом указания покойного проф. H. М. Любимова, который на своих патолого-анатомических вскрытиях всегда указывал, как на важнейший признак при диагнозе альвеолярного эхинококка печени, на своеобразную плотность последней,—„как дерево“, ,,как хрящ“, свойственную только данному заболеванию.

Обычно альвеолярный эхинококк печени протекает с явлениями желтухи, почему при нем приходится обычно проводить дифференциальный диагноз между билиарным циррозом Hanot и раком желчных путей. Полное отсутствие следов желтухи у нашей больной позволяло, однако, нам исключить оба эти заболевания.

Во время вторичного пребывания больной в Клинике у нее, как уже сказано, появились приступы нестерпимой головной боли, сопровождавшиеся судорогами и рвотой, а спинно-мозговая пункция показала, что имеется повышенное внутри-черепное давление. Все эти явления заставили нас предположить у больной опухоль мозга. Остановившись на диагнозе многокамерного эхинококка печени, мы естественно связали основное заболевание с той опухолью, которую предположили у нашей больной в мозгу, и решили, что данная опухоль есть метастаз многокамерного эхинококка в мозг. По определению невропатолога опухоль эта располагалась в подкорковом слое, в передней центральной извилине. Как ни редки метастазы альвеолярного эхинококка в брюшных органах, как ни исключительно редки переносы ее из печени в мозг (всего 8 случаев во всей мировой литературе), все же признать в данном случае такой перенос являлось для нас логически необходимым. Поэтому по смерти больной мы ц направили ее на секционный стол с диагнозом: echinococcus alveolaris hepatis cum metastasibus in cerebrum. Вскрытие вполне подтвердило этот диагноз.

Приведем выписку ив протокола вскрытия:

Внутренняя поверхность черепа ровная, фиолетового цвета. Твердая оболочка сильно напряжена, утолщена, отечна, с костями черепа не срощена. Синусы содержат жидкую темную кровь. Мягкая оболочка отечна и венозно гиперэмирована. Вес мозга—1875 грам. В самой задней части II лобной извилины слева имеется метастаз величиною в 20-копеѳчную монету. Этот метастаз отчасти сдавливает прилегающую часть передней центральной извилины. Справа в области gyr. supramarginalis имеется 2 очага, тесно прилегающих друг к другу,—-один, располагающийся более кпереди, величиною с 10-копеечную монету, а другой, располагающийся кзади,—большей величины. Этот последний очаг затрагивает отчасти самую верхнюю часть перехода I височной извилины в gyr. supra- marginalia, причем ясно видно, что очаг занимает в глубину сравнительно незначительное протяжение, разрушая кору и прилегающую к ней часть подкоркового вещества. Тоже относится и к первому очагу. На правой стороне, в области передней части thalami optici и обращенной к нему части головки nuclei caudati находится метастаз с грецкий орех, сильно выпячивающий стенку III желудочка и распространяющийся по направлению к caps. int. и nue. lenticularis. В область capsulae int. очаг не вдается, но в ней имеется размягчение ближе к заднему бедру.

Легкие оба небольшой величины, с поверхности—красновато- синего цвета, по краям правильно вздуты и бледны, в задне-нижних отделах—тестоватой консистенции, темно красного цвета. На 2 сантиметра ниже бронха, на внутренне-передней стороне, в нижней доле левого легкого, непосредственно под плеврой, прощупывается плотный узел круглой формы, не содержащий воздуха, величиною с глубиное яйцо; на поверхности разреза он—беловато-желтого цвета, как бы творожистого характера, испещрен розоватого цвета полосками соединительной ткани.

Печень увеличена в объёме, капсула тонка, вне пределов новообразования прозрачна, передний край слегка притуплен, особенно в окружности новообразования, паренхима плотна, содержит мало крови, дольки развиты. Желчный пузырь сдавлен фиброзной тканью. Желчные протоки проходимы. На верхне-передней поверхности печени на всей правой доле и частью на левой отмечается хрящевой плотности, желтовато-белого цвета, несколько бугристое новообразование, по краям, особенно слева, как-бы дольчатое. Новообразование это занимает на поверхности печени площадь величиною с ладонь взрослого человека. При разрезе данного узла, в глубине его оказалось до 3 — 4 полостей небольшой величины, с неровными, рыхлыми, пещеристыми стенками, зеленовато-желтого, частью бурого цвета, содержащих серовато-зеленого цвета, мутную, полужидкую массу. Сохранившаяся от гнойного распада ткань новообразования от 2 до 5 сант. толщиною, на поверхности разреза имеет студенистый, ноздреватый вид, причем в альвеолах ясно видны оболочки бледно-зеленоватого и частью желтого цвета. В глубину ткани печени правой доли новообразование простирается отдельными узлами, частью связанными с главной массой, частью изолированными.

Для микроскопического исследования были взяты кусочки из метастазов мозга, которые, после соответствующего фиксажа, залиты в парафин, и из них изготовлены срезы толщиною в 5—6 микр., окрашенные гэматоксилином, с последующей окраской по V. Gіеsоn’у, конго-рот, по Mallory, краской Giemsa и по NiessІ’ю.

При окраске гэматоксилином Еhr1ісh’а можно было видеть очаг, состоящий из большого количества разной величины эхинококковых капсул с типичным слоистым строением, окрашенных в желтый цвет. Такие капсулы нередко содержали большое количество окрашенных в коричневый цвет зерен различной величины и очертаний. Другие капсулы были наполнены гомогенной массой, красящейся в желтый цвет. Третьи не содержали ничего, и слоистое строение их было нарушено в своей целости. В очаге этом бросалось в глаза большое количество сосудов, которые имели утолщенную адвентициальную стенку, окрашенную в красный цвет. Стенка эта представлялась слоистою, и нередко разрощениe ее было так велико, что adventiti’n 2 близ лежащих сосудов как-бы сливались друг с другом. Вследствие этого раврощения adventiti’n, далее, на всем протяжении очага можно было видеть пробегающие прослойки соединительной ткани, несомненно, исходящие от той же adventiti’n. В большей части сосудов их adventitia была инфильтрирована большим количеством форменных элементов. Такую же сильную инфильтрацию стенок сосудов мы находили в мозговой ткани в окружности очага, притом даже сравнительно на далеком от него расстоянии

Применяя окраску по Nіеsslʹю, мы видели, что эндотелий сосудов нередко был гипертрофирован, выдавался в просвет сосудов, а нередко даже гиперплязирован и заполнял собою почти весь просвет. Adventitia некоторых сосудов в ближайшей к эндотелию части представлялась гомогенной, с крайне скудным содержанием клеточных элементов, в части же более периферической она была резко инфильтрирована форменными элементами. Adventitia других сосудов очага, а равным образом и сосудов вне очага, была инфильтрирована большим количеством зрелых, типичных плазматических клеток и отчасти малыми лимфоцитами, образовавшими в совокупности вокруг сосудов подобие муфты. Тут же встречалось небольшое количество мононуклеаров. Такие же плазматические клетки и отчасти лимфоциты были рассеяны и в промежутках между сосудами мозговой ткани. Тоже самое замечалось и вне очага. Здесь же мы ясно видели в большом количестве нейроглийные клетки, богатые протоплазмой, однообразно красившейся в синий цвет. Нередко мы видели внутри и вне очага эти клетки в стадии распада (пикноз ядра).

При окраске по Giemsa мы видели в очаге, а равным образом и вне его, разбухшие осевые цилиндры, красившиеся в слегка голубоватый цвет или однообразно-розовый. Часто попадались здесь также зернистые клетки или в стадии полного развития, или в стадии своего распада. Кроме того, хорошо выступали инейроглийые клетки с богатым количеством протоплазмы, красившейся в розовый цвет, с синим ядром.

Таким образом мы видели здесь наличность экссудативных явлений со стороны сосудов и альтеративные изменения со стороны нервной ткани, а также некоторые регрессивные и прогрессивные явления со стороны нейроглии и инфильтрацию гэматогенными элементами нервной ткани экссудативного характера. Имея ввиду характер гэматогенных элементов, нужно было признать здесь скорее всего воспалительный процесс хронического характера. Что касается вопроса о распространении эхинококка, то резкая реакция со стороны сосудистой системы давала нам некоторое право думать, что здесь рассеменение совершалось путем кровеносных сосудов.

Заканчивая свое сообщение, скажем несколько слов о значении эозинофилии и желтухи при диагнозе многокамерного эхинококка. В первый период пребывания больной в Клинике мы наблюдали у ней эозинофилию до 20%, во второй же, когда эхинококковая опухоль была в стадии распада и нагноения, эозинофилия упала до 0,7%. Следовательно, для диагноза имеет значение, главным образом, наличность эозинофилии, отсутствие же ее не говорит против.

Во всех почти случаях многокамерного эхинококка, описанных в литературе, характерным симптомом является, далее, желтуха. Nothnagel говорит, что желтуха бывает большею частью постоянной, с колебаниями в интенсивности. Иногда она может достигать таких размеров, что кожа делается черно-зеленой, иногда же она временно исчезает вследствие того, что распадающаяся опухоль меньше давит на желчные ходы. Наш случай и в этом отношении представляет исключение, так как у больной ни разу не было даже следов желтухи.

Мне хотелось-бы заключить настоящее сообщение пожеланием, чтобы все случаи многокамерного эхинококка, как диагносцированные при жизни, так и случайно найденные хирургами и патологоанатомами, самым подробным образом освещались с клинической стороны. Разбирая клиническую картину в каждом отдельном случае, изучая биологические реакции и морфологию крови при данном заболевании, мы, может быть, нашли-бы пути к раннему распознаванию многокамерного эхинококка.

Список литературы

- Миролюбов. О развитии альвеолярного эхинококка у человека.—

- Любимов. Отч. о Зас. Об. Ер. при Кав. Ун. Врач, 1890.—

- Он же. Тр. VII С’езд Рус. Вр. в память Пирогова.—

- Виноградов. Дн. Об. Вр. при Каз. Ун., 1894.—

- Вульфиус. Каз. Мед. Жур., 1909 г., № 9.—

- Токаренко. Множественный эхинококк брюшной полости и его развитие,—

- Nothnagel. Spec. Pat. und Ther.—

- Романов. К вопросу о много- гнездном эхинококке печени

Дополнительные файлы