К вопросу о распространении трахомы среди вотяков

- Авторы: Дымшиц Л.А.

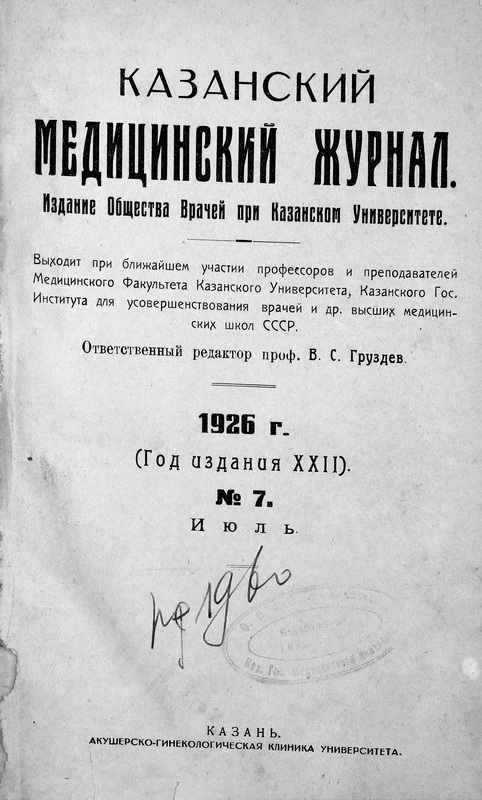

- Выпуск: Том 22, № 7 (1926)

- Страницы: 815-821

- Раздел: Статьи

- Статья получена: 31.08.2021

- Статья одобрена: 31.08.2021

- Статья опубликована: 04.09.2021

- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/79397

- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj79397

- ID: 79397

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Каких-либо точных цифровых данных относительно распространения трахомы среди крестьянского вотского населения, основанных на материале поголовных осмотров, до сих пор не было, хотя самый факт большой заболеваемости вотяков трахомой известен давно.

Ключевые слова

Полный текст

Каких-либо точных цифровых данных относительно распространения трахомы среди крестьянского вотского населения, основанных на материале поголовных осмотров, до сих пор не было, хотя самый факт большой заболеваемости вотяков трахомой известен давно. Все относящиеся сюда расчеты строились на основании материала лечебных учреждений и лечебных глазных отрядов. Вот почему мы и считаем нелишним опубликовать данные, полученные нами по этому предмету путем поголовного осмотра населения одной из волостей Вотской области.

Обследованный нами район, — неукрупненная Больше Кибинская волость Можгинского уезда, с населением около 11—12,000, степенью заболеваемости приблизительно средней, со смешанным русско-вотским населением,—представляет собой определенную административно-территориальную единицу, что важно на случай возможных повторных осмотров. Район расположен в Юго-Западной части Вотской области, верстах в 40 от жел.-дор. станции Сюгинск, в 45 вер. от пристани Икское Устье на Каме и в 60—70 вер. от г. Ижевска. Население района, повторяю,— смешанное русско-вотское, исключительно крестьянское. Сельско-хозяйственная промышленность района стоит на весьма низкой ступени развития: везде трехполье и черезполосица, инвентарь самый примитивный, минеральным удобрением не пользуются, кормовых угодий мало, скота мало, агрономическая помощь отсутствует. Население в массе живет бедно, питается плохо. Пути сообщения в крайне запущенном состоянии. Школа охватывает, по данным Больше-Кибинского Волисполкома, не более 30°/° детей школьного возраста; школьные помещения для своих целей совершенно неприспособлены, учебно-вспомогательных пособий нет. плата учителям низка, а жилищные условия их иногда прямо невыносимы. Избычитальни и народные дома в селениях, за исключением волостного центра, отсутствуют. Партийная и воспитательная работа среди молодежи почти не ведется вследствие бедности культурными силами. Юридическая помощь населению, в которой ощущается чрезвычайная нужда, также совершенно отсутствует. Не лучше обстоит дело и с оказанием медицинской помощи: во всей укрупненной волости с населением около 23.000 человек имеется один фельдшерский пункт, медикаментов на который отпускается ничтожное количество, а перевязочный материал совершенно не отпускается. Фельдшер в амбулатории ведет и запись, и осмотр больных, тут же готовит и отпускает лекарства; на его обязанности лежат, далее, и уборка амбулатории, и отчетность, и санитарно-просветительная работа, и выезды по вызовам больных, а также по делам, связанным с судебномедицинской экспертизой. Немудрено, что в районе до сих пор эндемически гнездятся тифы сыпной и возвратный, сильно распространены также малярия, lues, туберкулез, дизентерия. Чесотка неимоверно распространена, в особенности среди вотского населения. Оспа не прививалась с 1913—14 года, в результате чего в районе наблюдается сильная эпидемия натуральной оспы: просматривая книги записей актов гражданского состояния Волисполкома, мы нашли, что за год с 1 июля 1924 г. по 1 июля 1925 г. умерло от оспы в осмотренных нами деревнях 137 человек. Знахарство пользуется громадным успехом и распространением. В культурно-бытовом отношении необходимо отметить крайнюю отсталость крестьянства, в особенности вотского. Кумышковарение (кумышка—местное название самогона) представляет среди этого населения почти поголовное явление, т. к. кумышка играет у вотяков первенствующую роль при осуществлении разных процедур религиозного культа, на так называемых „молениях". Пьют кумышку поголовно все: мужчины, женщины, девицы, нередко даже дети. Что касается жилищных условий, то избы в обследованном нами районе, благодаря обилию леса и сравнительной дешевизне лесных материалов, представляются в достаточной мере удовлетворительными. Курных изб мы не встречали ни разу. Отношение площади окон к площади пола 1 :11—1:13. Летом в вотской избе сравнительно чисто, т. к. семья помещается в сенях или в холодной половине избы; готовят обед обычно где-нибудь под навесом, в сарае и т. д.; там же и обедают. Зимой же в избе наблюдается значительная скученность, так как, кроме людей, в ней помещается обычно и молодая скотина. Постели и полотенца во всех без исключения случаях общие как у русских, так и у вотяков. Пользование баней представляет у вотяков невыгодные особенности: в баню вотяк направляется обычно без чистой смены белья и без мыла, забирая с собой лишь веник и котелок с квасом. Все удовольствие заключается в том, что в жарко натопленной бане можно напариться веником, а затем окатиться холодной водой. Если же и моются, то обычно все из одного корыта.

На самой технике осмотра, за недостатком места, останавливаться; не будем; заметим только, что регистрация осмотренного населения велась нами по карточной системе, причем мы пользовались дворовыми и личными карточками, предложенными проф. В. В. Чирковским в 1923 г.

Что касается отношения населения к осмотру, то мы должны заметить, что не встречали с его стороны того сопротивления, организованного или индивидуального, о котором упоминают многие авторы (Алянчиков, Агабабов, Казанское ГубЗемство и др.).

Вся наша работа по осмотру населения продолжалась около 2 месяцев.

Как видно из приведенных цифр, процент пораженных трахомой вотских дворов (89,3°/о) громаден; процент поражения русских дворов (46,8°/о) почти вдвое меньше; средний процент (72,О°/о) по району также очень высок.

Прямого параллелизма между количеством пораженных трахомой дворов и степенью материальной необеспеченности среди вотского населения ио сравнению с русским мы не наблюдали; наоборот, несмотря на то, что среди русских °/о безлошадных дворов (2О,4°/о) больше, количество пораженных дворов здесь меньше. Процент не имеющих бани дворов среди вотяков почти вдвое больше, чем среди русских. Однако мы не рискуем большее подворное распространение трахомы среди вотяков ставить в исключительную зависимость от этого обстоятельства, т. к. нам неоднократно приходилось наблюдать почти сплошь пораженные трахомой деревни, в которых недостаток бань был минимальный, и наоборот. Кроме того, двор, не имеющий бани, пользуется обычно баней родственника или соседа. Нам кажется, что самый способ пользования баней,—мытье всех членов семьи из одного и того же корыта, одной и той же водой, без мыла,—играет здесь важную роль.

Осмотренные нами дворы расположены в 34 деревнях, из которых чисто-вотских 2, смешанных русско-вотских (с преобладанием вотского населения) 14 и чисто-русских 18. Из осмотренных 761 русских дворов 141 были расположены в смешанных русско-вотских деревнях, причем из последних было поражено трахомой 76 дворов, или 54°/о. Среди остальных 620 дворов, расположенных в чисто-русских деревнях, оказалось пораженными 279 дворов, или 45°/о.

Осмотрено нами лиц: вотяков 5687, русских 3711, всего 9398 чел. Отсутствовало в осмотренных нами дворах: вогяков 340, русских 465, всего 805, что в процентах к количеству числящихся по спискам в осмотренных деревнях жителей составит около 8°/о. Процент этот, по сравнению с данными других авторов, невелик (у некоторых авторов он доходил до ЗО°/о и даже выше).

По полу осмотренное население распределяется следующим образом: среди осмотренных 5687 вотяков было мужчин 2649 (46,6°/о), женщин 3038 (53,4°/о), среди осмотренных 3711 русских было мужчин 1667 (44,9%), женщин 2044 (55,1%). Таким образом среди осмотренного населения, как вотского, так и русского, женщины преобладают: в среднем на 100 мужчин приходится 117 женщин.

Что касается возрастного состава осмотренного населения, то, если разбить его на 5 основных возрастных групп, выразить количество лиц каждой из этих групп в процентах ко всем осмотренным и сопоставить полученные таким образом данные с данными довоенного возрастного состава сельского населения России, вычисленными Эрисманом, то получится следующее:

|

| Возраст, состав насел. по данным нашего осмотра | Довоен. возр. со|| став насел. России по дан. Эрисмана1| | Прирост (4-) или убыль (—) насел, в °/о°/о | ||

В абсол. числах | В °/о°/о | В абсол. числах | В с/оО/о | | |||

I | 0—15 л. (детский возр.) | 3713 | 39,5 | — | 37,97 | + 1,53 |

II | 16—30 л. (молодой возр.) | 2588 | '27,5 | — | 27,11 | +0,39 |

III | 30—45 л. (средний возр.) | 1526 | 16,2 | — | 17,94 | —1,74 |

IV | 45—60 л. (пожилой возр.) | 1097 | 11,7 | — | 11,05 ' | 4-0,65 |

V | Свыше 60 л. (старч. возр.) | 474 | 5,1 | — | 6,13 | —1,12 |

Из рассмотрения этой таблицы вытекает, что, невидимому, в результате империалистической и гражданской войн и последовавших затем голода и эпидемий произошла резко выраженная относительная убыль населения в III (30—45 л.) и V (свыше 60 л.) возрастных группах, причем III группа, мужская часть которой была 10—11 лет тому назад брошена в огонь империалистической войны, а затем участвовала в гражданской войне, потеряла около 10°/о своего довоенного состава, V же группа, на которую свалилось все бремя хозяйства и которая в физическом отношении является менее устойчивой, потеряла около 18% своего состава. Последней возрастной группой (свыше 60 лет) мы интересовались, между прочим, и по следующему поводу: за последние годы отмечается поразительно малый контингент больных, обращающихся в глазные лечебные учреждения г. Казани по поводу старческой катаракты; в обяснение этого явления проф. В. В. Чирковским было высказано предположение, что причина его кроется или в растройстве транспорта, или в вымирании соответствующей возрастной группы; наш цифровой материал подтверждает это последнее обстоятельство.

Распространение трахомы среди осмотренных нами лиц представлено в следующей таблице:

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ | Осмотрено всего лиц | Из них поражено трахомой | в %о/о |

Вотяки........................................... | 5687 | 2940 | 51,7 |

Русские ......................................... | 3711 | 622 | 16,8 |

Итого................................ с.. . . . | 9398 | 3562 | 38,0 |

Таким образом трахома в обследованном нами районе в высокой степени распространена, причем встречается среди вотяков в 3 раза чаще, чем среди русских. Причина большего распространения ее среди вотяков лежит, повидимому, в большей культурной отсталости вотского населения и в его семейно-бытовых условиях, где тысячи житейских мелочей, переплетаясь и суммируясь, способствуют распространению трахоматозной заразы. В частности мы хотели бы обратить внимание на следующие моменты: сплошь и рядом в вотской избе пользуются в качестве полотенца грязной тряпкой, втечении месяцев не подвергающейся стирке; мыло представляет редкое явление; выварка белья производится в том же котле, в котором готовится и пища; за врачебной помощью обращаются только в случаях тяжелых осложнений—накануне полной слепоты, да и при желании лечиться специальная окулистическая помощь является весьма мало доступной, т. к. ближайшее глазное отделение Областной больницы в г. Ижевске, располагающее всего навсего 15 стационарными койками, находится верстах в 60—70 от обследованного района. Насколько культурно-бытовые условия имеют решающее значение в распространении трахомы даже в пределах одной и той же национальности, видно из следующего: нами, совместно с д-ром А. Н. Круглов ы м, было обследовано 250 русских рабочих Сюгинского стекольного завода, живущих в культурно-бытовом отношении в неизмеримо-лучших условиях, чем русские же крестьяне соседних деревень; и в то время, как среди последних трахома встретилась в 16,8%, среди рабочих она была обнаружена всего лишь в 1,5°/о!

По полу заболеваемость трахомой распределяется так: среди осмотренных 2649 вотяков-мужчин трахоматозных оказалось 1239, или 46,8°/о; женщин было осмотрено 3038, среди них с трахомой 1701, или 56,0%. Русских было осмотрено—мужчин 1667, среди них трахоматозных 254, или 15,2%; женщин—2044, из них с трахомой 268, или 18,0%. Таким образом решительный перевес заболеваемости трахомой замечается на стороне женщин, что об’ясняется тем тяжелым положением, в котором находится крестьянская женщина, в особенности вотская. Проводя больше времени в избе—этом очаге трахоматозной заразы,—имея все время дело с инфецированными тряпками, бельем, постелью, она и заражается чаще мужчины.

По возрастным группам заболеваемость трахомой распределялась следующим образом:

О—5 л. 5—10 л. 10—15 л. 15—30 л. 30—45 л. 45—60 л. свыше 60 л. 33,0% 40,7% 35,1% 31,5% 39,6% 49,2% 55,7%.

Что касается стадий болезни, то из общего числа зарегистрированных случаев трахомы (3562) на Тг. I пришлось 1262 (35,4°/о)^ на Тг. II—640 (18%), на Тг. Ill—1577 (44,3%), на Тг. dubium—83 (2,3%). Казанское Губ. Земство в своей работе „Распространенность трахомы в Казанской губ “, относящейся к 1914 г. и основанной на очень большом материале (162.668 поголовно осмотренных), дает для Тг. I 28%, Тг. II—20% и Тг. III—52°/о, Цифры эти довольно близки к нашим.

Из осложнений трахомы pannus встретился среди вотяков 216 раз, сопровождая у них трахому в 7,3% всех ее случаев; у русских он был найден 25 раз, или в 4,0%, всего же встретился 241 раз, или в 6,7% всех случаев трахомы. Из этого количества на долю мужчин падает 26%, а на долю женщин 74%. Тг. I сопровождалась pannus’oM 1 раз (0,4°/о всех случаев pannus’a), Тг. II—14 раз (5,8%) и Тг. III—226 раз (93,8%). Таким образом около 94% всех случаев pannus’a падает на рубцовую трахому; в подавляющем большинстве случаев pannus сочетался с заворотом век, трихиазом и утолщением хряща.

Leucoma встретилась у вотяков 117 раз, сопровождая у них трахому в 4,0% всех ее случаев, у русских—17 раз, или в 2,7%, всего же —134 раза, или в среднем в 3,8% всех случаев трахомы; на долю мужчин падает 30%, женщин—70%. Из 134 случаев leucom’bi 119 пришлось на рубцовую трахому.

Entropion был найден у вотяков 192 раза (в 6,5% всех случаев трахомы), у русских--17 раз (2,7%), всего 209 раз, сопровождая в среднем трахому в 5,9% всех ее случаев; на долю мужчин падает 17,2%, на долю женщин—82,8%.

Trichiasis встретился у вотяков 128 раз, у русских 17 раз, сопровождая трахому у первых в 4,4% всех ее случаев, у вторых—в 2,7°/о; всего он наблюдался 145 раз, или в 4,1% всех случаев трахомы; на мужчин падало 13°/0 всех случаев, на женщин — 87%.

Symblepharon зарегистрирован у вотяков 29 раз, у русских 3 раза, всего же 32 раза,—у мужчин в 6 случаях, у женщин—в 26.

Xerosis у вотяков наблюдался нами 12 раз, у русских—2, всего 14 раз (у мужчин 4 раза, у женщин—10).

Язвы роговицы встретились всего 5 раз, исключительно у вотяков (у мужчин 1 раз, у женщин—4 раза).

Как видно из приведенных цифр, все виды осложнений трахомы встречаются у вотяков гораздо чаще, чем у русских, а вообще у женщин гораздо чаще, чем у мужчин.

Особого рассмотрения требует самое страшное из осложнений трахомы—слепота. При регистрации слепоты мы руководствовались критерием Schmidt-Rimpler’a—счетом пальцев на расстоянии 35—40 сайт. В нашу регистрацию не вошло поэтому большое количество лиц, обладающих 0,01—0,02 зрения, т. е. по существу дела почти слепых или стоящих накануне полной слепоты. Всего слепых на оба глаза среди вотяков оказалось 60 чел.; из них ослепло от трахомы 43, что составит 71,7% всех случаев слепоты и 0,8% по отношению ко всему количеству осмотренных вотяков (5687);. показатель слепоты (количество слепцов на 10.000 населения) для вотяков обследованного района будет 105; из 2940 больных трахомой вотяков ослепло от нее на оба глаза 43, или 1,5%, вотяков же слепых на один глаз было 131; из них ослепло от трахомы 68, или 51,9%. Из 5880 пораженных трахомой глаз ослепло от нее 154 глаза, или 2,6%. Среди русского населения распространение слепоты оказалось несравненно меньшим: слепых на оба глаза здесь оказалось всего 11, из них ослепло от трахомы 3, т. е. 0,08% всех осмотренных русских (3711), или в 10 раз меньше, чем у вотяков; показатель слепоты для русских будет 30. На 622 русских трахоматозных больных падает 3 ослепших от нее на оба глаза, или 0,5% всех больных, т. е. в 3 раза меньше, чем у вотяков; получается т. о. впечатление о менее злокачественном течении трахомы у русских. Слепых на один глаз было среди русских 47; из них ослепло от трахомы 12, или около 25°/о. Наконец, из 1244 пораженных трахомой глаз ослепло от нее 18, или 1,4%.

В среднем по району ослепло на оба глаза от трахомы 0,5% всех осмотренных лиц и около 1,3% всех пораженных трахомой. Средний показатель слепоты по району будет 75. Среди 46 человек, ослепших на оба глаза от трахомы, было мужчин 7, или 15%, а женщин 39, или 85°/о. Что касается распределения ослепших от трахомы лиц по возрастным группам, то ограничимся замечанием, что до 30—45-летнего возраста слепых зарегистрировано нами не было, а начиная с этой возрастной группы количество их прегрессивно увеличивалось с возрастом.

Чтобы закончить наше краткое сообщение, коснемся в нескольких словах вопроса о борьбе с трахомой. Причиной столь сильного распространения последней среди вотяков является, повидимому, их низкий культурный уровень и некоторые своеобразные условия семейно-бытового уклада жизни. Поэтому радикальная борьба с распространением трахомы лежит вне нашей, врачебной, компетенции. В этом отношении колоссальная роль должна принадлежать сельской школе и учительству, представляющему собой почти единственную постоянно действующую в деревне культурную силу. Что же касается предупреждения слепоты от трахомы, то оно зависит почти исключительно от постановки дела окулистической помощи населению. А эта помощь в Вотской области даже и в ничтожной мере не удовлетворяет его нужд. В самом деле, Вотская область по переписи 1920 г. насчитывает 633.074 человек сельского населения, в том числе вотяков 371.709 (Обзор деятельности Областного Исполкома за 1923—24 г.); не перенося результатов нашего обследования, как основанных на недостаточно большом материале, на всю Вотскую область, можно тем не менее утверждать, что количество трахоматозных больных в ней должно исчисляться сотнями тысяч; между тем вся область обладает всего лишь 35 стационарными глазными койками (в г. Ижевске—15 коек и в Глазове—20). Пока эта вопиющая нужда в специальной глазной помощи на месте не будет удовлетворена, лечебные глазные отряды будут для Вотской области одной из наиболее верных паллиативных мер.

D-r L. A. Dymschitz (Kasan). Zur Frage tiber die Verbreitung des Trachoms unter den Wotjaken.

Verfasser berichtet in seiner Arbeit uber die Ergebnisse der Untersuchung der gesammten Bevolkerung eines Gemeindebezirkes im Gebiete Wotsk. Im Ganzen wurden 5687 Wotjaken (2649 Manner, 3038 Frauen) und 3711 Russen (1667 Manner, 2044 Frauen) untersucht. Es erwiesen sich als an Trachom leidend unter den Wotjaken 2940 (51,7°/o), unter den Russen 622 (16,8°/o). Wie bei den Wotjaken, so auch bei den Russen erwies sich das Procent der trachomkranken Frauen viel holier als dasselbe der Manner. Unter den untersuchten Wotjaken waren 60 ganzlich Erblindete gefunden, darunter waren infolge des Trachoms 43 erblindet; unter den Russen erwiesen sich nur 11 als ganzlich erblindet, darunter war das Trachom die Ursache der Blindheit in 3 Fallen.

Список литературы

Дополнительные файлы