Образование кости в рубце после чревосечения

- Авторы: Фрейфельд В.М.

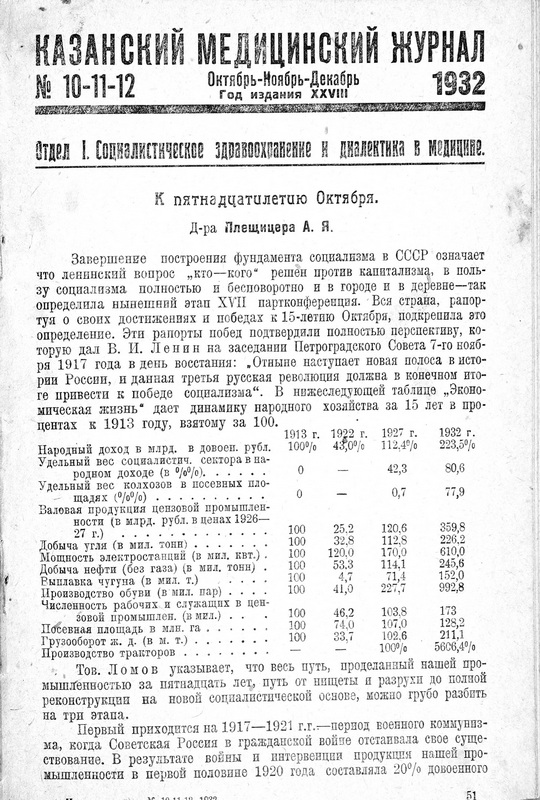

- Выпуск: Том 32, № 10-12 (1932)

- Страницы: 929-931

- Раздел: Статьи

- Статья получена: 20.09.2021

- Статья одобрена: 20.09.2021

- Статья опубликована: 02.10.2021

- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/80694

- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj80694

- ID: 80694

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Образование кости в рубцах после операций на брюшной стенке встречается сравнительно редко и еще реже описывается.

Ключевые слова

Полный текст

Образование кости в рубцах после операций на брюшной стенке встречается сравнительно редко и еще реже описывается.

В доступной мне литературе я собрал 40 случаев таких находок; из них в русской литературе описано—13. Описываемое явление наблюдается преимущественно в пожилом возрасте и значительно чаще у мужчин, чем у женщин. Из 40 случаев—32 найдено у мужчин и 8 у женщин.

Начинается окостенение с 4-ой недели и заканчивается на 3-м месяце. Величина образуемой кости от просяного зерна идо размеров 9x0,5 сант.(случай Родионова).

В рубцах брюшной стенки в области белой линии костные образования встречаются значительно чаще, чем в рубцах в других частях тела.

Редкость указанного явления и побудила нас к описанию нашего случая. 22 июля 1929 г. в Факульт. хирург, клинике СКГУ при операции (проф. Й. И. Напалков) по поводу сужения выхода желудка б-го Егора П., 44 лет, хлебороба, во время разреза в верхней части старого операционного рубца (в 1925 г. гастроэнтероанастомоз по поводу язвы желудка с гладким послеоперационным течением в г. Краснодаре), располагающегося по средней линии от меча до пупка обнаружено было окостенение, которое и было иссечено вместе с частью рубца. Означенное образование прощупывалось и до операции в виде плотной опухоли.

Удаленная кость имеет слегка ветвистую форму (рис. 1) размерами 2½х1 сант. В центре ее помещается отверстие, в котором находились остатки шелковой лигатуры.

При рентгенографии—обнаружена структура костной ткани.

При микроскопическом исследовании целлоидинового препарата, окрашенного гематоксилин+эозином, обнаружено: в центре препарата вполне сформированная костная ткань с заложенными в ней одиночными сосудами, выполненными кровью; вокруг них видны, концентрически расположенные костные пластинки.

Вся кость бледно закрашена эозином за исключением костных телец, закрашенных ярче. Кость тесно связана с периостом, внутренний слой которого, прилегающий к кости, образован из крупных клеток, расположенных в несколько рядов, самой разнообразной формы: круглые и слегка вытянутые с бледно-закрашенным гематоксилином ядром. Наружный слой образован из густо-переплетающихся между собою соединительно-тканных волокон. Вся кость с надкостницей окружена гомогенизированной бедной сосудами рубцовой тканью. В периферических частях препарата кое-где попадаются участки сдавленной жировой ткани. В кости видны небольшие полости, занятые костным мозгом.

По вопросу о сущности гетеро-пластическогд окостенения существует ряд мнений.

Более старые авторы (Birch—Hiгсhfе1d, Ziegler и друг.) считают данный процесс новообразованием, растущим из заблудившихся эмбриональных зачатков.

Однако, этот взгляд встречает серьезные возражения, заключающиеся в том, что во-первых, здесь нет беспредельного роста, а наоборот, разростание останавливается, достигнув известного предела, совершив известный цикл развития, близкий к процессам физиологическим, что указывает на некоторую целесообразность; во-вторых, ткань, в которой происходит костеобразование претерпевает предварительно столько изменений регрессивного характера, что если бы в ней и были бы какие-нибудь гипотетические заблудившиеся отпрыски, то и они также испытали бы на себе процесс некроза (Пожарисский, Hibbert, Tannaka, Berndt, Gоdier, Орлов и др.) указывают на периостальное происхождение гетеро-пластического окостенения. Однако, этот взгляд не подтверждается (Rегndt, 1906 г.), т. к. в целом ряде случаев окостенение в тканях образуется без предварительной травмы кости. Эксперименты также не доказывают возможность этого процесса (Пожарисский, Трегубов). Некоторые (Вusсh) считают, что кость происходит из изолированных остеобластов, принесенных в ткани током крови из мест резорбции кости.

Однако, это не доказано гистологически (Ро1ісагd) и экспериментально (Пожарисский).

Большинство авторов считает гетеропластическое окостенение за метапластический процесс (Gruber, Поппер, Ewald и др.). Под влиянием травмы начинает местно разрастаться индифферентная, богатая клетками соединительная ткань, фибробласты которой превращаются в остеобласты, строющие новую кость.

Способствующими моментами иногда является кровоизлияние, лигатуры (хронический раздражитель). Последнее обстоятельство, быть может, играло известную роль и в нашем случае.

Линдеберг, Нирѳндорф и др. усматривают сущность процесса в своеобразном воспалении, протекающем на почве конституционального предрасположения. Однако, считать этот процесс за воспаление не представляется возможным, т. к. экссудативные явления выражены незначительно и исчезают уже в ранней стадии (Мебиус).

Пожарисский считает этот процесс исходом хронического воспаления, необходимыми условиями образования кости является некроз, омелотворение, высыхание и приближение этих омелотворѳнных масс по составу к амилоиду, что дает возможность провести аналогию между описываемым процессом и физиологически происходящим эндохондральным окостенением, т. к. хрящ также сходен по своему химическому составу с амилоидом. Далее происходит развитие молодой сосудистогрануляционной ткани из окружающей соединительной ткани.

Эта вновь образованная молодая соединительная ткань и является тканью остеогенной. Процессы прямой метаплязии должны быть ограничены, таким образом, весьма узкими пределами.

Образование костной ткани в участках некроза и омелотворения подтверждаются опытами Sacerdoti, Fiotin’a и Пожарисбкого над перевязкой сосудов почки у кролика.

Изучив все описанные теории нам кажется, что наиболее вероятной является последняя, проверенная на большом количестве исследований (200 случ.) и подтвержденная экспериментально.

На значение предварительного некроза и омелотворения указывают также в 1926 г. Policard и Leriche.

Как объяснить процесс образования кости в рубце и в частности в нашем случае? Всем известно, что рубцовая ткань есть ткань с пониженной жизнедеятельностью, возможно, что в ней были и участки ограниченного полного некроза, вследствие операционной травмы и последующих изменений в кровообращении. Далее происходит отложение извести в этих участкзх, причины которого различны.

Пожарисский полагает, что образующиеся при процессах свертывания при некрозе патологические белки имеют притягательную силу для извести, проходящей мимо в соках в виде растворов, или же наклонность к окаменению в умерших участках можно об'яснить местным прекращением дыхательной деятельности тканей и, следовательно, недостатком углекислоты в них, как растворяющей среды для солей извести, поэтому протекающие легко растворимые органические соединения извести превращаются в трудно растворимые и выпадают в форме основных углекислых и преимущественно фосфорно-кислых солей кальция.

Белинский (1907 г.) объясняет окаменение нарушением осмотической способности клеток, вследствие некроза их.

Вокруг этих омелотворенных участков начинает разрастаться соединительная ткань, стремящаяся прорасти их; образуются участки,—занятые молодой тканью, богатой клеточными элементами, которая в силу еще неизвестных нам моментов не превращается обычным путем в старую соединительную ткань, а проявляет свои эмбриональные способности метаплястически производить кость, деятельностью остеобластов, дифференцировавшихся и фибробластов этой молодой грануляционной ткани.

Таким образом, правильно будет считать кость своеобразным продуктом патологической организации (Выропаев).

Отрицать в данном случае существование предрасположения организма нельзя, иначе.,окостенение в рубцах встречалось бы повседневно.

Микули полагает, что значительную роль в данном случае играет состояние желез внутренней секреции (главным образом, яичек и эпителиальн. телец.).

В клинической картине очень редко правильно распознаются эти костные образования и почти всегда, как и в нашем случае, эти окостенения дают повод к смешению их с опухолями или метастазами их.

В заключение приношу благодарность проф. Н. И. Напалкову за предоставление мне данной темы и руководство в работе и доктору С. М. Дережанову за помощь при изучении микроскопических препаратов.

Список литературы

- Пожарисский. Дис. 1904г.—

- Забиякина. Рус. врач, 1910—№ 32.—

- Лежнев. Нов. в медицине. Авг. 1911.

- Трегубова В. Мед. ж.- 19 2, дек.—

- Поппер. Военн. мед. журн. 1914 г.—окт.—

- Линде берг. Воен. мед. журн., янв. 1914 г.—

- Пожарисский. Основн. патол. анат. т. 11—1916 г.—

- Мebius. Virchow’s Archiv fur Patol. Anat. et Physiol. В. 248—1924 г. -

- Policard et Leriche. Les problèmes de la physiol. Normale et pathologie de l’os 1926 r.—

- Ми кули. Вест, хир и погр. обл., кн. 21— 1926 г.—

- Выропаев. Ж. совр. хирург., т. IV—1929 г.—

- Родионов. Каз. мед. жур. 1930, № 2.

Дополнительные файлы