К вопросу о профилактическом уклоне в преподавании клинических дисциплин

- Авторы: Гран М.М.

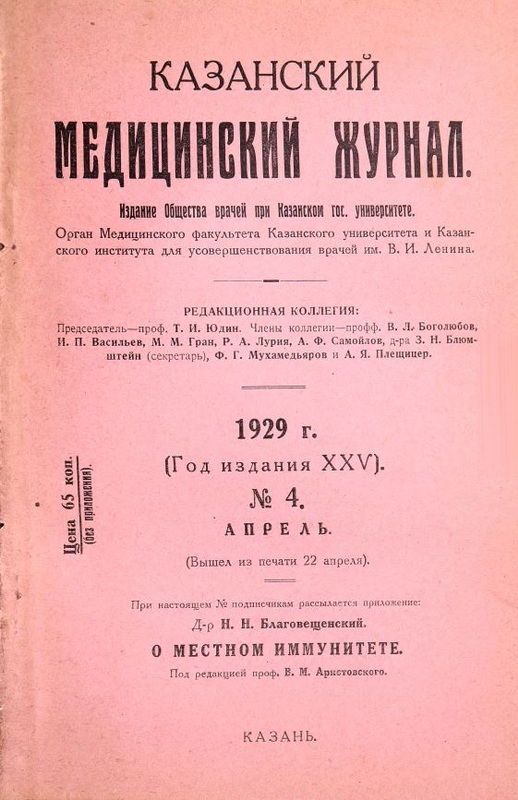

- Выпуск: Том 25, № 4 (1929)

- Страницы: 447-449

- Раздел: Статьи

- Статья получена: 13.09.2021

- Статья одобрена: 13.09.2021

- Статья опубликована: 15.04.1929

- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/80006

- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj80006

- ID: 80006

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Вопрос о реформе высшего образования по всем линиям, в частности и вопрос о реформе высшего медобразования—стоит у нас актуально и остро. Эта актуальность и острота стоит в разрезе советской социалистической установки, в смысле пересмотра основных принципиальных идеологических точек зрения на задачи высшего образования вообще—медицинского в частности, соответственного пересмотра планов и учебно-педагогических программ, методов и практики преподавания, соответственного подбора преподавательских сил и проч. С этим вопросом связан вопрос о науке вообще, и связи науки с государственным и народнохозяйственным строительством, вопрос о роли науки в социалистическом строительстве, вопрос о связи «науки и труда», вопрос о подготовке новых кадров научных строителей различных отраслей государственно-общественной жизни и в наших советских условиях—строителей социализма, социалистического уклада жизни. В связи с этим вопросом мы за самое последнее время переживали и переживаем ряд острых, широких общественно-политических дискуссий по вопросу о реформе Академии Наук; этот вопрос остро дискутировался на последнем очередном Совещании (секции) научных работников в Москве—по докладу тов. Вышинского.

Ключевые слова

Полный текст

Вопрос о реформе высшего образования по всем линиям, в частности и вопрос о реформе высшего медобразования—стоит у нас актуально и остро. Эта актуальность и острота стоит в разрезе советской социалистической установки, в смысле пересмотра основных принципиальных идеологических точек зрения на задачи высшего образования вообще—медицинского в частности, соответственного пересмотра планов и учебно-педагогических программ, методов и практики преподавания, соответственного подбора преподавательских сил и проч. С этим вопросом связан вопрос о науке вообще, и связи науки с государственным и народнохозяйственным строительством, вопрос о роли науки в социалистическом строительстве, вопрос о связи «науки и труда», вопрос о подготовке новых кадров научных строителей различных отраслей государственно-общественной жизни и в наших советских условиях—строителей социализма, социалистического уклада жизни. В связи с этим вопросом мы за самое последнее время переживали и переживаем ряд острых, широких общественно-политических дискуссий по вопросу о реформе Академии Наук; этот вопрос остро дискутировался на последнем очередном Совещании (секции) научных работников в Москве—по докладу тов. Вышинского.

В частности, по медицинскому образованию этот вопрос практически поставлен Глафпрофобром в связи с попытками введения 6-го года медицинского образования. В связи с этим стоит и общий принципиально-идеологический вопрос: «какой нужен советской стране врач в процессе и перспективе социалистического строительства страны».

При таких точках зрения на вопрос о реформе высшего образования вообще и медицинского в частности—вопрос этот представляет исключительный интерес, исключительную сериозность и глубину, затрагивает коренные интересы страны, населения, высшей школы и ее кадров преподавательских и учащихся.

По линии медобразования весь этот вопрос упирается в один вопрос, отраженный в лозунге целеустановки и задач Советской медицины. Этот лозунг формулируется: „Советская медицина—в отличие от до-революционной и буржуазно капиталистической—должна иметь профилактическое направление“. И толкование этого лозунга распространяется на приложение этого лозунга и принципа в отношении научных дисциплин, являющихся не только „профилактическими“ по существу, которые охватываются по преимуществу кафедрами экспериментальной гигиены, социальной гигиены, гигиены труда, гигиены воспитания с целым рядом дисциплин из этих кафедр вытекающих (проблема труда, физиология труда, социального страхования, матмлада и проч.), но и на приложение профилактического направления, профилактики в лечебной клинической медицине. Отсюда вытекает вопрос, который поставлен в заголовке настоящего сообщения.

Этому вопросу посвящен интересный информационный документ, который мы и приводим ниже. Документ этот озаглавлен „О профилактическом уклоне в преподавании клинических дисциплин“. Исходит этот документ от „Бюро профилактических кафедр СССР“. Приводим его полностью.

«Профилактическое направление советской медицины, провозглашенное основным принципом в организации санитарной и лечебной сети страны, до сих пор еще у нас не заняло соответствующего положения в медицинском образовании. Так называемые профилактические кафедры (экспериментальной гигиены, социальной гигиены, гигиены труда и гигиены воспитании) не получили еще в общей системе преподавания надлежащего развития. Последние две из перечисленных кафедр имеются лишь в немногих центральных ВУЗ’ах. Влияние, которое профилактические кафедры, даже при современной постановке, оказывают на медицинское мировоззрение студенчества, ослабляется тем явлением, что преподавание клинических дисциплин совершенно с ними не увязано, а профилактические принципы и социально-терапевтическая методология еще не вошли в его систему. Между тем очень многие преподаватели этих дисциплин в своей научно-практической деятельности соприкасаются с органами здравоохранения, многие сами в них работают и вполне разделяют основную точку зрения. Это состояние отрыва университетского преподавания от практической советской медицинской работы (к которой университеты готовят новые кадры) не может больше продолжаться.

Вопрос о пересмотре учебных программ по клиническим дисциплинам и направления всей научно-практической работы клиник вполне назрел в кругах клинической профессуры и преподавателей. Инициатива, проявленная в этом направлении Бюро профилактических кафедр СССР, была с сочувствием встречена московскими университетскими работниками (на совещании преподавателей медфаков 1 и II МГУ, состоявшимся в ноябре 1928 г. в Доме Ученых, и в заседании О-ва врачей-материалистов в декабре 1928 г.). Из 12 высказавшихся участников совещания преподавателей (всего участвовало около 30 профессоров и ассистентов) не было ни одного, возражавшего против необходимости и своевременности осуществления реформы клинического преподавания. Ряд представителей почти всех клинических дисциплин (проф. Марциновский и д-р Штайншнайдер-клиника инфекц. болезней, проф. Российский—поликлиника внутр, бол., д-р Xесин—хирургическая клиника, проф. Кисель - детская клиника, проф. Курдиновский—акушерская клиника, д-р Розенштейн—психиатрии, клиника) поделились с собравшимися некоторым опытом, уже накопленным ими в области преподавания своих дисциплин с привнесением профилактических принципов. Также проделаны опыты введения этих принципов в научно-практическую работу клиник.

Высказавшимися был выдвинут ряд предложений и пожеланий в отношении мер к достижению синтетического—лечебно-профилактического характера клинического преподавания. Было предположено во всех клиниках уделять значительно больше внимания, чем до сих пор, амбулаториям. Важное значение амбулатории в деле подготовки студента к будущей самостоятельной деятельности иллюстрировалось на опыте Поликлиники I МГУ (проф. Российский). Последней уже проделан, совместно с каф. социальной гигиены I МГУ, благоприятный по результатам опыт постановки преподавания под диспансеризационно-профилактическим углом зрения. Обслуживаемыми группами населения для Поликлиники явились рабочие Шпульной фабрики и служащие и рабочие клиники I МГУ.

В отношении всей работы клиник были выдвинуты desiderata (д-ром В. Р. Xесиным): не делать противопоставления лечебной и профилактической работы в клинике; клиницистам приобрести известный минимум знаний в анализе социальных сторон клинических случаев; для этого, хотя бы в первое время после перехода на новые методы работы, самим врачам (и студентам, обучающимся в клинике) участвовать в изучении социально-бытовых и профессиональных условий больных, чтобы потом правильно руководить работой сестер-обследовательниц; установить связь клиники с рабочими организациями и с общей медико-санитарной организацией; составить схему истории болезни, в которой внимание было бы фиксировано и на вопросах труда и быта.

В результате обсуждения этих вопросов совещанием представителей от 14/ХІ было принято следующее постановление: 1) опубликовать в печати «отчет о совещании 14/ХІ 28 г.» (см. сборник «Социальная гигиена» № 1/15, 1929 г.); 2) дальнейшую проработку программных и организационных вопросов преподавания клинических дисциплин под профилактическим углом зрения вести в совещаниях преподавателей по отдельным дисциплинам; 3) считать существенно важным: а) обращение особого внимания на работу амбулаторий клиник и на организацию патронажа; б) установление организационной связи клиник с научными и практическими учреждениями и органами здравоохранения; 4) следующее общее совещание для заслушания результатов совещаний по отдельным дисциплинам созвать в конце текущего семестра; 5) предложить постоянному Бюро профилактических кафедр, учтя обмен мнений в настоящем совещании подготовить дальнейшие шаги в направлений придания профилактического уклона преподаванию клинических дисциплин.

Группы для проработки новых программ преподавания по отдельным дисциплинам поручено организовать следующим преподавателям по клиникам: инфекцион. болезней проф. Марциновскому, внутренних бол. проф. Российскому, хирургической—д-рам: Xесину и Брускину, детских болезней проф. Киселю, психиатрической и нервных болезней проф. Сеппу, кожных и венерических болезней проф. Мещерскому и акушерской и гинекологической проф. Курдиновскому.

В заседании Об-ва врачей-материалистов от 15/ХІІ 1928 г. постановлено поддержать инициативу Бюро профилактических кафедр и обязать клиницистов—членов О-ва принять, активное участие в работе упомянутых групп и призвать к тому же товарищей, посещающих заседания Общества».

Этот основной документ сопровождается дополнительным, намечающим и схематический план работ групп, наметившихся в означенном Совещании. Этот дополнительный документ формулирует ряд следующих положений:

„В целях установления единообразия в работах групп по разным дисциплинам Бюро считало бы целесообразным принять следующий схематический план работы групп:

I. Вопросы методологического порядка:

а) Усиление внимания, уделяемого амбулатории, которая в подавляющем большинстве клиник до настоящего времени оказывалась на втором плане по сравнению со стационаром.

б) Внесение в работу клиники элементов патронажа и других моментов диспансеризационной системы.

в) Установление связи: 1) с обслуживаемым населением (по территориальному принципу или же по производственному, т. е. по обслуживаемым предприятиям и учреждениям в зависимости какой принцип будет избран данной клиникой); 2) с органами здравоохранения, расположенными в соответствующем территориальном участке и с общественными и профессиональными организациями обслуживаемого района; 3) с органами социального страхования и социальной помощи соответствующего района.

г) Изменения в программах преподавания студентам в связи с намечаемым применением новых методов и изменения организаций научно-практической работы клиники.

д) Подготовка аспирантов и стажеров клиник к новым методам и приемам педагогической и научно-практической работы.

II. Организационные вопросы в связи с перечисленными изменениями:

а) Перераспределение обязанностей врачебного, среднего и младшего персонала клиник.

б) Изменение штатов.

в) Изменение общей сметы.

г) Изменение числа часов, предоставленных для данной дисциплины учебным планом.

Схема предположительная и не предусматривает, конечно, всех вопросов, которые могут возникнуть в процессе работы группы.

В качестве справочно-ориентировочных пособий, кроме социально пропедевтической литературы по отдельным клиническим дисциплинам при работе групп могло бы сослужить свою службу и общее руководство Gotstein, Schlossmann, Теlekу. „Handbuch der sozialen Hygiene u. Gesundheitsfürsorge“. BB. I—VI“.

На наш взгляд данный документ должен фиксировать на себе исключительное внимание и прежде всего профессуры и преподавательского персонала всех наших медвузов. Документ как-бы затрагивает на первый взгляд частный вопрос методики преподавания клинических дисциплин в медвузах. В такой именно постановке вопроса, видимо, „Бюро профилактических кафедр“ и первое Совещание стремилось поставить вопрос в узкие рамки „практического“ методического его освещения и разрешения. Но по существу затронутый вопрос много глубже и шире. По существу, тема затрагивает весь комплекс вопросов, развитых нами во введении к настоящему информационному сообщению. На наш взгляд так он и должен ставиться, так он и должен освещаться, хотя и с установкой на практическое его разрешение в ближайшем времени. На наш взгляд вопрос этот должен быть «практически» поставлен во всех медвузах, но в ближайшее время он должен сделаться дискуссионным вопросом в нашей медицинской прессе. В частности „К. М. Ж.“ должен предоставить и свои страницы для такой дискуссии.

Список литературы

Дополнительные файлы