Диагностическое значение реакции Бухштаба-Ясиновского у детей ревматиков

- Авторы: Гертман З.А.1

-

Учреждения:

- гос. ин-т усовершенствования врачей им. В. И. Ленина в Казани

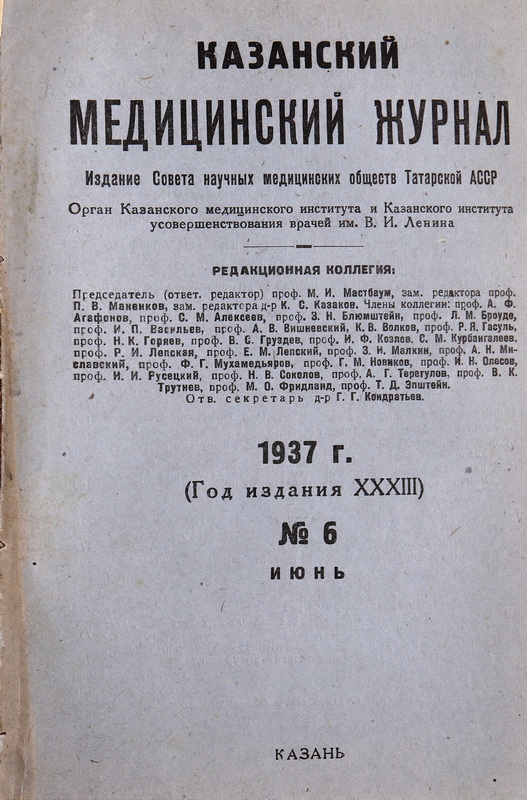

- Выпуск: Том 33, № 6 (1937)

- Страницы: 685-693

- Раздел: Статьи

- Статья получена: 07.07.2021

- Статья одобрена: 07.07.2021

- Статья опубликована: 15.06.1937

- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/75801

- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj75801

- ID: 75801

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Диагностика ревматизма, несмотря на кажущуюся простоту, представляет часто для врача большие трудности. В особенности начальные формы поражения сердца, которые не проявляют себя ни шумами, ни поражением суставов, остаются часто нераспознанными, и мы фиксируем свое внимание на них лишь тогда, когда имеем развернутую картину эндокардита. Между тем на амбулаторном приеме мы часто имеем детей с болями в суставах без объективных явлений со стороны суставного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Ключевые слова

Полный текст

Диагностика ревматизма, несмотря на кажущуюся простоту, представляет часто для врача большие трудности. В особенности начальные формы поражения сердца, которые не проявляют себя ни шумами, ни поражением суставов, остаются часто нераспознанными, и мы фиксируем свое внимание на них лишь тогда, когда имеем развернутую картину эндокардита. Между тем на амбулаторном приеме мы часто имеем детей с болями в суставах без объективных явлений со стороны суставного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Поэтому понятно, какой интерес вызвала биологическая проба Бухштаба-Ясиновского (Б-Я), представляющая объективный метод исследования и дающая в руки врача, в том случае, если бы она оправдала себя, верный диагностический метод.

В 1932 г. проф. Бухштаб с доц. Ясиновским опубликовали в журнале „Клиническая медицина“ работу о новой биологической реакции у больных ревматиков. Особую ценность авторы придавали тому обстоятельству, что положительный результат ими был получен не только в свежих случаях полиартрита, но и в межприступном периоде и в случаях висцеральных форм ревматизма. Авторы считали, что ревматизм, как и всякое заболевание, протекающее с алергической реакцией организма, обладает повышенной чувствительностью не только к специфическому алергену, но и к другим неспецифическим алергенам. Одним из моментов, вызывающих такую паралергическую реакцию организма, авторы считали „экзогенный момент в виде охлаждения“. „Выбор именно этого последнего“, говорят авторы,— „не является случайным: несомненна, что в этом сложном и пестром сплетении множества факторов, которые являются условным моментом ревматического процесса, действию холода принадлежит значительная роль“. Исходя из этого положения, авторы предлагают свою методику. Больному, находящемуся в покое, орошают серным эфиром в течение 5 мин. область локтевого сустава и внутреннюю поверхность плеча на участке в 15 см, В области охлаждения получается резкая гиперемия, держащаяся до 15—20 мин., затем исчезающая. До охлаждения и через 30 мин. после него авторы определяли количество лейкоцитов в периферической крови, абсолютное количество эозинофилов и кровяное давление. Исследования производились па руке, не подвергавшейся охлаждению и ставились натощак, чтобы избежать пищеварительного лейкоцитоза.

Исходя из своих теоретических предпосылок, авторы ожидали получить резкое падение количества лейкоцитов и нарастание количества эозинофилов в периферической крови и падение кровяного давления, т. е. основных явлений так наз. гемоклазического криза Видаля при проявлениях анафилаксии. При исследовании количества лейкоцитов авторами получены весьма четкие результаты; в отношении падения кровяного давления и нарастания эозинофилов полученные данные не постоянны, и поэтому авторы результат своей биологической пробы оценивали по величине наступающей лейкопении.

Падение количества лейкоцитов до 10% считалось за отрицательный результат реакции, выше 10%—положительный результат реакции. В отдельных случаях процент падения числа лейкоцитов доходил до 52%. Процент положительных реакций у „истинных ревматиков“ равен 95—в первой работе на 37 больных, а в последующей работе на материале в 700 случаев Бухштаб устанавливает процент положительных реакций равным 80 у больных „истинных ревматиков“ по его выражению, а у неревматиков—3%.

Появившийся в последующие годы ряд работ Бранденбургского, Баркаган и Шашко, Березовской также подтверждают специфичность биологической пробы Б-Я, указывают процент положительных реакций от 83 до 72 и горячо рекомендуют этот метод исследования как объективный, практически ценный и легко доступный.

Но наряду с этим появился ряд работ: Спивак, Могилевской, Абрамович, Кириллова, Розенблат, Моисеева и Крекшина и др., указывающих на сомнительность ценности этого метода и получивших большой процент как отрицательных результатов у ревматиков, так и положительных у неревматиков.

Так, в работе Спивак, Могилевской и Абрамович процент положительных реакций у ревматиков равен 47,3, у неревматиков—59,8. У Моисеева и Крекшина 42% положительных реакций у ревматиков и 28% у неревматиков. У Кирилловой и Розенблат процент положительных реакций у ревматиков 37, у неревматиков—19. Данные довольно разноречивы. Это все материал, касавшийся взрослых людей. У детей исследовалась р. Б-Я Харьковским ин-том ОЗД и П (Рабинович и Муратова) и Свердловским ревматическим отделением клиники-санатория (Шейнберг и Немченко). В обеих работах указывается специфичность этой реакции у детей-ревматиков и высокий процент положительных реакций. В работе Рабинович и Немченко из 40 детей ревматиков 87,5%, а в работе Шейнберг из 64—79,7% детей дали положительную реакцию Б-Я.

Нами обследовались 189 детей в возрасте от 5 до 17 лет (132 стационарных больных и 57 амбулаторных). Среди них с остро развившимся панкардитом 1 ребенок, 9 детей с тяжелым хроническим ревматическим эндокардитом, дающим обострение с множественным поражением клапанов, поражением миокарда и перикарда, с эмболиями в мозг, селезенку, инфарктами легких, с температурой, дающей колебания от 37,1—2° до 38―39°; четверо из них умерли.

С первым приступом ревматизма в виде полиартрита у нас было 39 детей, из них поражение сердца можно было отметить у 22, у 4 из них в виде выраженной недостаточности митральных клапанов.

В 13 случаях рецидивирующего полиартрита поражение сердца отмечалось в 11 случаях, причем у 7 детей явление эндокардита с множественными поражениями клапанов, и в 4 случаях начальные формы эндомиокардита с небольшим расширением границ сердца, глухостью тонов сердца, нежным систолическим шумом, тахикардией и аритмией; в 2 случаях ревматические узелки и кольцевидная эритема.

- детей с компенсированным пороком сердца и сильными болями в суставах.

- детей больных хореей; из них у 3 хорея рецидивировала 2—3 раза. В этой группе у 6 детей хорея протекала с явлениями эндокардита, причем у одной девочки, давшей 3 рецидива за один год, развился тяжелый эндомиокардит с множественным поражением клапанов.

22 больных, перенесших полиартрит в недавнем прошлом, с болями в суставах с явлениями поражения со стороны эндомиокарда. Из них в 8 случаях выраженный порок сердца в виде недостаточности митральных клапанов и комбинации их с сужением левого венозного отверстия. Всего ревматиков обследовано 107 человек.

Следующая группа детей с неревматическими заболеваниями:

- Неревматические поражения сердечно-сосудистой системы и суставов: из них 2 сл. врожденных пороков (незаращение межжелудочковой перегородки и сужение клапанов легочной артерии), 2 сл. situs viscerum inversus totalis, 2 сл. функционального расстройства сердечной деятельности без явления ревматизма (вагусное сердце); 1 сл. гипертрофии и дилятации левого желудочка вследствие длительной гипертонии; 2 сл. сепсиса с полиартритом в одном и моноартритом в другом; 5 сл. туберкулезного поражения суставов и 1 сл. хронического артрита (болезнь Штиля). Всего с неревматическим поражением сердца и суставов 15 детей.

- 5 сл. узловатой эритемы с положительной реакцией на туберкулин, у 4 детей отмечался клинически и рентгенологически туберкулезный бронхоаденит.

- 18 сл. эксудативного плеврита, из них в 15 сл. положительная реакция на туберкулин и у большинства установлены клинически и рентгенологически изменения со стороны легких и бронхиальных желез.

- 31 сл. с кишечными паразитами, из них 29 с ленточными глистами и 5 с аскаридами.

- 10 детей с гипертиреозом.

Всех детей с неревматическими заболеваниями 82.

Такой подбор детей не случаен. Мы стремились, во-первых, сравнить реакцию детей-ревматиков и детей с абсолютно исключенным ревматизмом и, во вторых, мы включили большую группу детей с повышенной чувствительностью к другому алергену, чтобы иметь возможность выявить специфичность данной биологической реакции.

Таблица 1.

Группа ревматических заболеваний | Группа неревматических заболеваний | ||

Диагноз | Колич. случ. | Диагноз | Колич. случ. |

Панкардит острый | 1 | Врожденные пороки | 2 |

Хронический ревматический эндомиокардит | 9 | Situs viscerum inversus totalis | 2 |

Первичный острый полиартрит | 39 | Функциональное расстройство сердечной деятельности без явлений ревматизма | 2 |

Рецидивирующий полиартрит | 13 | ||

Гипертрофия и дилятация левого желудочка вследствие длительной гипертонии | 1 | ||

Компенсированные пороки сердца с болями в суставах | 11 | ||

Сепсис с гнойным полиартритом | 2 | ||

Хорея | 12 | ||

Полиартрит в недавнем прошлом, боли в суставах | 22 | Туберкулезное поражение суставов | 5 |

Хронический артрит | 1 | ||

| 107 | Узловатая эритема | 5 |

Эксудативный плеврит | 18 | ||

|

| Кишечные паразиты | 34 |

|

| Гипертиреоз | 10 |

|

|

| 82 |

Учитывая необходимость чрезвычайной точности, мы следовали педантично методике, предложенной авторами, установив для больных в день исследования абсолютный покой. У амбулаторных больных кровь бралась только после того как они лежали в клинике не менее часа. Всего произведено 736 исследований крови. Кровь бралась натощак, сосчитывалась тем же смесителем, в той же камере.

Помимо этого, мы считаем необходимым определить среднюю ошибку наших подсчетов. Норвежский гематолог Торквальд Брандт говорит следующее: „Почти все гематологические методы суть настолько грубые методы подсчета, что хотелось бы лучше отказаться от них совсем, но так как они совершенно необходимы как для целей клинического исследования, так и для научной работы, то были сделаны попытки определить по крайней мере пределы их ошибок“ (цитировано по работе Богданова и Богодарова, „Клинич. медицина“, № 12, 1935). Определение средней ошибки мы проводили по методике, указанной данными авторами, с тем отличием, что подсчет лейкоцитов мы проводили не в оксалатной крови, а из крови, взятой из мякоти пальца в жидкости Тюрка.

Средняя ошибка выводится из 10 подсчетов крови. Определение средней ошибки.

Таблица 2.

Подсчеты | Число лейкоцитов в счетной камере | Уклонение от средней величины | Квадратн. уклон. |

1 | 245 | ― 2 | 4 |

2 | 252 | + 5 | 25 |

3 | 259 | +12 | 144 |

4 | 258 | + 11 | 121 |

5 | 248 | — 1 | 1 |

6 | 239 | — 8 | 64 |

7 | 243 | — 1 | 1 |

8 | 235 | +12 | 144 |

9 | 254 | + 7 | 49 |

10 | 237 | —10 | 100 |

Сумма | 2473 | Сумма | 653 |

Сред. арифметич. всех подсчетов — 247.

Средняя ошибка (Co)=

В % к средней величине =

Средняя ошибка 2 подсчетов — разница до и после

(p)=

Наряду с исследованием детей по методу Б-Я, мы поставили контрольные исследования на 66 ревматиках и 34 больных с глистной инвазией для выяснения физиологического колебания количества лейкоцитов. Кровь бралась с получасовым промежутком натощак, в состоянии полного покоя больного. Колебания в количестве лейкоцитов были установлены от 1 до 5 в сторону уменьшения количества лейкоцитов, и лишь у 8 детей было обнаружено увеличение количества лейкоцитов до 3%. Следовательно, в условиях абсолютного покоя натощак колебания количества лейкоцитов в периферической крови не имеют большого размаха.

На другой день или через день детям производилась реакция Б-Я по описанной авторами методике. Результаты исследования следующие: у детей-ревматиков количество положительных реакций 61,1 (с падением лейкоцитов от 10 до 20% у 38 детей, от 20 до 30%—у 14 детей, от 30 и выше—у 11 детей).

В группе неревматических заболеваний процент положительных реакций 36,1 (с падением лейкоцитов от 10 до 20%).

Эти цифры указывают на то, что разница в числе положительных реакций хотя и имеется, но не так велика, как по данным некоторых авторов.

Но мимо одного обстоятельства пройти нельзя. Положительная реакция у ревматика бывает выражена более ярко, чем у неревматика. Для неревмагика характерно понижение числа лейкоцитов от 10 до 20%, а среди ревматиков мы имеем положительных реакций до 40% и выше, с абсолютным падением количества лейкоцитов на 5940 в I куб. мм, что составляет 59% к первоначальному количеству лейкоцитов. Такого падения количества лейкоцитов в неревматической группе мы не наблюдали.

Это обстоятельство заставило меня более тщательно подойти к характеристике больных, и при проверке всех данных соматического состояния их удалось отметить одну особенность. Группа ревматиков, которая обследовалась в период острого процесса или обострения старого процесса, имеет те или иные патологические симптомы со стороны нервной системы. Из 107 ревматиков в 85 сл. отмечался тремор век и рук, в 86 сл.—повышение сухожильных рефлексов, в 82 сл.—красный стойкий дермографизм, в 78 сл.—потливость, в 58 сл.—акроцианоз, в 63 сл.— лабильность пульса. Эти данные говорят о резкой возбудимости нервной системы ребенка, т. е. о ненормальной реакции со стороны нервной системы ревматиков.

Если мы возьмем те же данные в группе больных с заболеванием сердечно-сосудистой системы и артритов неревматического происхождения, то мы как раз в группе с положительным результатом р. Б-Я найдем указания на повышенную реактивность нервной системы. Из 15 больных этой группы в 11 сл. отмечался красный стойкий дермографизм, в 8—повышение сухожильных рефлексов, в 6―потливость, в 7—акроцианоз, в 6— лабильность пульса

В группе больных с узловатой эритемой из 5 человек у 4 мы имеем выраженные тремор век и рук, красный дермографизм, потливость, акроцианоз и лишь в 5-м случае заканчивающейся узловатой эритемы, где р. Б-Я получилась отрицательной, все эти явления выражены не резко. Такие же явления повышенной реактивности отмечались у 6 остальных детей с эксудативным плевритом и глистными заболеваниями, у которых р. Б-Я оказалась положительной.

Как же трактовать полученные данные? Бухштаб о механизме своей реакции говорит следующее: „В основе установленного нами у ревматиков хронического анафилактоидного состояния лежит, несомненно, неустойчивость вегетативной нервной системы, в которой ряд авторов искал объяснения для гемоклазического криза Видаля“. Если это так, то почему у нас положительная р. Б-Я получилась у неревматиков в случаях, где нет этого хроническою анафилактоидного состояния, обусловливающего неустойчивость нервной системы?

Для выяснения этого фактора мы поставили еще ряд исследований у детей без всяких симптомов ревматического поражения, но с выраженными явлениями дисфункции нервной системы. Группа этих детей мала, но она однородна; 9 девочек и 1 мальчик переходного возраста от 14 до 17 лет с явлениями гипертиреоза (2 сл. струмы базедовой) и выраженными явлениями вегетативного невроза (консультация д-ра Хорош). Эти дети дали при исследовании р. Б-Я следующие результаты: в 1 сл. р. Б-Я отрицательная, в 9—положительная; из последних в 4 сл. падение количества лейкоцитов от 10 до 20%, в 2 сл.— от 20 до 30%, в 3 сл.—от 30 до 52%. Приведу характеристику некоторых из этих детей:

Зл., 15 лет, выряженное увеличение щитовидной железы, тремор век, рук, языка. Повышение сухожильных рефлексов, резкий красный стойкий дермографизм, потливость, акроцианоз, положительный симптом Ашнера, падение лейкоцитов на 2128, что составляет 42%.

Чиг., 17 лет, Morbus Basedovi обморожение кистей рук; значительное увеличение щитовидной железы, симптом Грефе и Мебиуса, тремор век, рук, языка, повышение сухожильных рефлексов, резкий стойкий дермографизм, потливость, акроцианоз, падение количества лейкоцитов на 1860, что составляет 20,1%.

Неч., 14 лет, гипертиреоз. Увеличение щитовидной железы, тремор век, рук, языка, резкий стойкий красный дермографизм, потливость, акроцианоз, положительный симптом Ашнера, падение количества лейкоцитов на 3000, что составляет 52%.

Такие цифры, по выражению самого Бухштаба, выходят за пределы ошибки и говорят за то, что решающим моментом в характере биологической пробы Б-Я является состояние нервной системы вне зависимости от этиологического момента, вызывающего его.

Авторы, проводившие работу с р. Б-Я, не учли указания самого Бухштаба о механизме его реакции, о роли нервной системы и не ставили контроля у больных с поражением нервной системы. Ни у одного автора из доступной мне литературы я не нашла характеристики нервной системы больного.

Если мы сравним теперь процент положительных реакций у ревматиков (64,1%) и у детей с резкой возбудимостью нервной системы—гипертиреоз (90%), то увидим преобладание количества положительных реакций в последней группе, причем падение количества лейкоцитов отмечалось не меньшее, чем в группе ревматиков.

У части детей мы проводили р. Б-Я повторно, и из этой группы два случая представляют особый интерес.

- Бондарева Зина, 14 лет, находилась в клинике с 22/V по 24/VI 1935 г. с диагнозом полиартрит, кольцевидная эритема, миокардит. Температура быстро снизилась до нормы, явления полиартрита были не стойки, так же как и аннулярная эритема, но явления со стороны сердца—глухость тонов, увеличение границы влево и систолический шум оставались до выписки больной из клиники. Со стороны нервной системы резких отклонений от нормы не отмечалось, кроме большой потливости и нестойкого красного дермографизма. Р. Б-Я, поставленная в первые дни пребывания в клинике и повторно перед выпиской больной, дала отрицательный результат. В апреле 1936 г. девочка обратилась ко мне по поводу того, что у нее появились головокружения, 2 раза было обморочное состояние, она совершенно не может отвечать в школе, путается в ответах, плачет. Близились экзамены, и она очень боялась, что будет вести себя так же, как и в классе. При обследовании со стороны сердца гипертрофия и дилятация левого желудочка, аускультативные явления те же, что и при выписке. Но со стороны нервной системы резкая возбудимость, повышение сухожильных рефлексов, тремор век, рук, резкий стойкий дермографизм, тахикардия—р. Б-Я положительна, количество лейкоцитов упало на 12%.

- Жукова Руфима, 5 лет, ― с компенсированной митральной недостаточностью, без выраженных расстройств со стороны нервной системы, была исследована мной первый раз амбулаторно. Девочка по характеру приветливая и веселая, пролежала час на кушетке и к началу опытов была совершенно спокойна. Но во время охлаждения сустава она испугалась и горько плакала, несмотря на уговоры матери. Реакция Б-Я получилась положительной—19,1. Через 2 недели ребенок стал температурить и был помещен в стационар по поводу пиурии (со стороны сердечно-сосудистой системы—status idem). Девочка быстро освоилась с окружающей обстановкой и людьми и во время второго опыта была совершенно спокойна. Падение количества лейкоцитов после пробы было равно 7%. Оба эти случая, кажется мне, также весьма убедительны в отношении роли нервной системы ребенка в результате р. Б-Я.

Следующим вопросом, интересовавшим нас, было изменение интенсивности р. Б-Я под влиянием салициловой терапии. В литературе имеются указания, что после лечения салициловым натром интенсивность р. Б-Я понижается.

Я отобрала 10 детей с болями в суставах ревматической этиологии. У 5 провела лечение салициловым натром, а 5 получали тепло на суставы. У 3 детей после исчезновения болей я получила менее выраженное падение лейкоцитов, на 5—7%, у остальных—незначительное колебание. У одного из ребят через месяц, с возобновлением болей, р. Б-Я дала те же цифры, что и при первом исследовании.

Орлова, 16 лет—до лечения—падение числа лейкоцитов 11%, после салициловой терапии на 7% и через месяц после прекращения лечения—на 13%. Повидимому, влияние салицилового натра на р. Б-Я действительно имеется, но трудно сказать, какой фактор имеет здесь значение: уменьшение ли активности ревматического процесса или какое-либо другое действие салицилового натра.

Нами обследовалась группа амбулаторных больных, обратившихся с сильными болями в суставах, с длительностью до 2—3 лет, без всяких изменений со стороны сердечно-сосудистой системы, принадлежность которых к ревматическим больным нельзя было считать бесспорным.

Мы полагали, что можно будет при помощи р. Б-Я выяснить этиологию. Однако полученные результаты оказались неубедительными, так как процент положительных реакций у 67 детей получился равным 43,6, что занимает промежуточное положение между тем, что дают ревматики и неревматики.

Выводы.

- Реакция Б-Я не специфична для ревматика.

- Реакция Б-Я является выражением повышенной возбудимости и неустойчивости нервной системы.

- Реакция может быть использована с диагностической целью при условии учета состояния нервной системы.

Об авторах

З. А. Гертман

гос. ин-т усовершенствования врачей им. В. И. Ленина в Казани

Автор, ответственный за переписку.

Email: info@eco-vector.com

детская клиника

Россия, КазаньСписок литературы

- Бухштаб и Ясиновский, Клинич. мед., № 13—16, 1932.

- Бранденбургский, Врач. дело, №5, 1933.

- Березовская, Врач. газета, № 24,

- Бухштаб, Клинич. мед., № 11—12, 1934.

- Баркаган и Шашко, „Ревматизм“, сб. под редакц. Альперта, Харьков, 1934.

- Спивак, Могилевская, Абрамович, „Ревматизм“, сб. под редакцией Альперта, 1934.

- Кириллов и Розенблат, „Вопросы ревматизма“, сб. Свердловского физиотерап. ин-та.

- Моисеев и Крекшин, Клинич. мед., № 3, 1935.

- Рабинович и Муратова, Сов. педиатрия, № 8, 1935.

- Богданов и Богодаров, Клинич. мед., № 12, 1935

- Шейнберг и Немченко, Сов. педиатрия, № 7, 1937.

Дополнительные файлы