К клинике сирингомиелии

- Авторы: Шейман А.И.1,2, Нестерева А.И.1,2

-

Учреждения:

- Клиника нервных болезней

- Астраханский мединститут

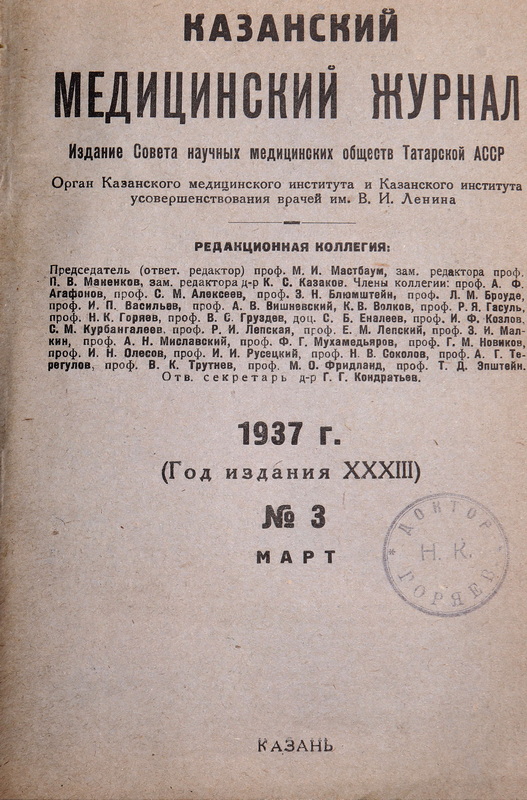

- Выпуск: Том 33, № 3 (1937)

- Страницы: 363-366

- Раздел: Статьи

- Статья получена: 23.03.2021

- Статья одобрена: 23.03.2021

- Статья опубликована: 22.03.1937

- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/63980

- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj63980

- ID: 63980

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Клиника сирингомиелии в настоящее время изучена довольно хорошо. Еще 30 лет тому назад Шлезингером была представлена классификация этого заболевания с различными комплексами клинических проявлений. За последние годы литература но данному вопросу еще больше обогатилась как в отношении клиники, так и этиопатогенеза (Маргулис, Бремер, Преображенский, Геннеберг и др.).

Ключевые слова

Полный текст

Клиника сирингомиелии в настоящее время изучена довольно хорошо. Еще 30 лет тому назад Шлезингером была представлена классификация этого заболевания с различными комплексами клинических проявлений. За последние годы литература но данному вопросу еще больше обогатилась как в отношении клиники, так и этиопатогенеза (Маргулис, Бремер, Преображенский, Геннеберг и др.).

Существует множество теорий патогенеза сирингомиелии. Так, Минор считал сирингомиелию гематомиелического происхождения. Даркшевич полагал, что полости при сирингомиелии обязаны своим происхождением сдавлению и последующей атрофии мозгового вещества. Исследования Гоффмана, Шультца, Вестфаля и др. показали, что сирингомиелический процесс начинается с глиозного новообразования, исходящего из эпендимальных клеток. Этот глиоз в дальнейшем постепенно подвергается распаду с образованием вторичных полостей. Случаи наследственной сирингомиелии описаны Преображенским, Крафт-Эбингом, Гольдблаттом и др. Коллер, Пик и некоторые другие авторы придерживаются конгенитальной теории. На основании работ Маргулиса и последних гистопатологических материалов других авторов по данному вопросу, надо считать, что главным фактором в патогенезе сирингомиелии является нарушение замыкания медуллярной трубки—явления дисрафии и аномалии спонгиобластической ткани на основе дисонтогении.

При этом заболевании чаще всего поражаются верхние конечности, в которых появляются диссоциированное расстройство чувствительности, парестезии, дизестезии в отношении холода и тепла и атрофии мелких мышц кисти. Иногда наблюдаются ланцинирующие боли при переходе процесса на задние корешки. При шейном типе нередко отмечается симптомокомплекс Горнера. В зависимости от локализации процесса и дальнейшего его распространения отмечаются симптомы со стороны пирамидной системы, задних столбов и т. д. Распространение процесса на продолговатый мозг дает тип сирингобульбии. При последней чаще всего поражаются п. п. hypoglossus, accessorius и vagus.

Описаны случаи сирингомиелии типа грудного отдела. Осокин на 68 чистых случаев сирингомиелии отметил 4 случая типа нижних конечностей (всего им было описано 75), Шлезингер на 66 сл.—4 случая. Г. В. Первушиным описаны 2 сл. типа нижних конечностей. В литературе имеются и другие типы: лопаточно-плечевой, гиперестезический тип (Куршман, Ветте и др.).

Не приходилось нам встречать в литературе сирингомиелию типа конуса. Последнее обстоятельство, а также некоторые другие особенности позволяют нам поделиться нашим наблюдением.

Больной В. К., 25 лет, крестьянин, поступил в клинику нервных болезней 21/II 1935 г. с жалобами на полное постоянное недержание мочи и кала, выпадение прямой кишки при акте дефекации и язвы в области крестца. Наследственность: отец больного умер в возрасте 40 лет от какого-то инфекционного заболевания, мать умерла на 41 году жизни от тифа Сколько было детей у матери больной не знает. В живых 8 чел., все здоровы. Венерические болезни туберкулез, алкоголь, душевные и нервные болезни в роду отрицает.

Anamnesis vitae: родился в крестьянской семье, по счету 4-м ребенком. О своем раннем детстве ничего сказать не может. В сельской школе учился до 11 лет С 9 лет начал работать подпаском, а последнее годы занимался крестьянством. В армии не служил. Не женат. Половая жизнь с 22 лет. Вино пьет редко и очень мало, курит с 15 лет. Из перенесенных заболеваний отмечает 7 лет тиф и в юношеском возрасте периодически -малярию. 12 лет упал с воза с сеном и минут пять лежал без сознания. Венерические болезни отрицает.

Больным себя считает с 1924 г. Приблизительно в 15-летнем возрасте у больного появилось недержание мочи, которое постепенно усиливалось и мешали ему работать, так как приходилось постоянно ходить мокрым. Обращался к врачам и знахарям, последние советовали ему ставить горячие горшки на область лобка (остались следы ожогов). Вскоре он придумал перетягивать головку полового органа тряпочкой и перестал ходить мокрым. При накоплении мочи половой орган похож на 3—4-унцевую резиновую грушу. 2—3—4 раза в день больной развязывает перевязку, выпускает мочу и снова перетягивает марлевым бинтиком. Через несколько месяцев к недержанию мочи присоединилось недержание кала. Не чувствуя позыва на низ, больной и на сей раз нашел выход. Он стал, в зависимости от количества употребляемой пищи, каждые 3 часа ходить в уборную и, тужась, опоражниваться. Спустя год у больного появилась язва на правой области крестца. Через 3 года (в 1927 г.) получил глубокий ожог левой стопы во время ночного сна на печке. Вскоре после появления первой язвы больной стал замечать, что у него худеет левая нога. В 1932 г. половые нарушения, 3 месяца тому назад появилась вторая язва на крестце влево от первой. К своему анамнезу больной добавляет, что перед обнаружением своего заболевания в 1924 г. он в течение 2 недель усиленно и тяжело работал.

Status praesens: среднего роста, удовлетворительного питания, желтоватая окраска обеих ладоней. Со стороны костного скелета имеется кифосколио нижнего грудного и верхнего поясничного отдела, большие кисти рук с большими толстыми пальцами, большой череп и широкие челюсти. Крупные черты лица и толстые губы. Своды стоп резко углублены, основные фаланги пальцев гиперэкстензированы, а концевые фаланги в состоянии флексии. Головка penis’a перетянута, выше места перевязки, канал уретры растянут ввиде баллона скопившейся мочей.

Двигательная сфера: отмечается небольшой тремор век, асимметрия лица и фибрилярные подергивания мышц языка, больше справа. Активные и пассивные движения в верхних конечностях и правой ноге совершаются в полном объеме, в левой же ноге пассивные движения всюду возможны, активные - несколько замедлены, и сила мышц в ней значительно ослаблена.

Рефлекторная сфера: со слизистых оболочек вызываются, коленные понижены и неравномерны s > d, Ахилловые—отсутствуют. Брюшные рефлексы живые. Кремастровые—слева ниже, подошвенный рефлекс справа не всегда вызывается, слева—отсутствует. Патологических рефлексов нет. На верхних конечностях сухожильные рефлексы равномерно понижены с обеих сторон. Периостальные рефлексы вызываются и равномерны. Реакция зрачков на свет как прямая, так и содружественная—живая. Конвергенция и аккомодация достаточны. Тонус мышц понижен в левой ноге. Тазовые органы: недержание мочи, кала и импотенция. Чувствительная сфера: произвольных болей, а также реактивных—при давлении по ходу нервных стволов не имеется. От S1 до S5 слева отсутствует болевая и термическая чувствительность, справа в этих же сегментах гипалгезия и гипотерместезия. В области L1 и L2 отмечается понижение болевой и температурной чувствительности, а также на обеих ладонях (больше слева) в области нижних шейных сегментов.

Со стороны органов чувств уклонений не имеется. Глазное дно N. Visus и поле зрения N. В. н. с.: гипергидроз в подмышечных областях, стойкий красный дермографизм особенно слева, нерезкий симптомокомплекс Горнера слева. Трофика: дифузная атрофия мышц левой ноги, резче выявляющаяся постепенно по направлению к дистальным отделам. Слабо выраженная атрофия и в левой верхней конечности.

Правое плечо и предплечье толше на 2 см левых. На левой стопе грубый рубец от бывшего ожога. На крестце две трофические язвы. Электровозбудимость мышц левой голени—реакция перерождения, с перонеального нерва—невротоническая реакция.

Со стороны внутренних органов особых уклонений нет. Рентгенограмма пояснично-крестцовых позвонков —костных изменений не обнаруживает. Реакция Вассермана с кровью и спинномозговой жидкостью отрицательная. Спинномозговая жидкость прозрачна, вытекала частыми каплями, цитоз З. Р. Nonne Apelt, Pandy и Вейхброт—отрицательны. Формула крови: эозинофилов 1, палочкоядерных 5, сегмент. 73, лимфоцитов 17, моноцитов 4%. Исследование мочи: цвет соломенно-желтый, мутная, р. кислая, белка, крови и сахара нет, лейкоцитов до 4 в поле зрения, эритроцитов нет, плоского эпителия 2 в поле зрения, оксалаты кальция в большом количестве.

Итак, перед нами больной, у которого первые проявления болезни начались с расстройства тазовых органов, рефлекторных центров спинного мозга—медуллярного конуса. Интересно отметить, что половая функция расстроилась значительно позже, что лишний раз подтверждает относительную обособленность рефлекторных центров акта дефекации, мочеиспускания и половой функции в спинном мозгу. Затем в продолжение 10 лет постепенно появляется расстройство чувствительности диссоциированного типа, ожоги, язвы, атрофии и костные изменения. Реакция перерождения атрофичных мышц указывает на поражение передних рогов, фибрилярные подергивания языка—на распространение процесса на ядро hypoglossus и целый ряд других характерных симптомов.

Отрицательные серологические реакции, отсутствие белковых реакций и цитоза, неизмененность зрачковых реакций, медленность течения, множественность очагов и распространенность процесса приводят к заключению, что у нашего больного имеется сирингомиелия.

Если допустить, что у нашего больного была гематомиелия, вследствие полученной им тяжелой травмы при падении с воза, превратившаяся в прогрессирующую сирингомиелию, то почему больной, придя в себя, не заметил тогда никаких дефектов и после этого продолжал работать без всяких жалоб и считал себя совершенно здоровым? Надо думать, что травма заняла место в ряде моментов, в результате воздействия которых у нашего больного развилась сирингомиелия на базе аномалий развития спинного мозга.

Среди выше перечисленных типов истинной сирингомиелии, имеющихся в литературе, нет указаний на первые проявления со стороны нижних сакральных сегментов. Г. В. Первушин в своих случаях с поражением нижних конечностей указывает, что тазовые органы были в норме. Такое начало течения процесса не отмечается и другими авторами (Осокин, Шультце, Гоффман, Штрюмпель, Аствацатуров, Шарко, Рот, Лейден и др).

Бедро: |

| Правая нога | Левая нога |

Верхняя треть | 52 см | 49 см | |

Нижняя треть | 40 см | 36 см | |

Голень: | Верхняя треть | 34 см | 26 см |

Нижняя треть | 28 см | 21 см |

Маргулис указывает, что сфинкторы поражаются очень редко, но это не позволяет нам считать, что эти симптомы появились первыми. Возможно в дальнейшем течении процесса их появление. В нашем же случае мы имеем чистую и вместе с тем необычную сирингомиелию, начавшуюся с conus medullaris.

Далее мы можем отметить в нашем случае сочетание сирингомиелии с акромегалоидными явлениями. Такие случаи описаны в литературе Фалькевичем, Петреном, Шлезингером, Маньковским, Черни и др. Петрен полагает, что между сирингомиелией и акромегалией имеется патогенетическая связь. Верзилов в 1927 г. описал случай акромегалии в сочетании с сирингомиелией. Случай этот был патолого-анатомически исследован. Автор на основании своих исследований развитие акромегалии у своего больного ставит в связь с поражением межуточного мозга. В отношении генеза акромегалоидных явлений, встречающихся при сирингомиелии, нет общего мнения, и объясняется он по разному; Димитц считает причиной акромегалоидных явлений гидроцефалию. У нашего больного острота зрения, поле зрения и глазное дно уклонений от нормы не представляют, и поэтому мы можем предполагать у него аналогичный глиоматозный процесс в межуточном мозге.

Третьей особенностью нашего случая является деформация стоп. На связь между аномалией развития спинного мозга и деформацией стоп имеются указания в работах Реклингаузена, Фишера, Клебса и др. авторов. Кинбок назвал эти остеоартропатии, встречающиеся при сирингомиелии „Trophopathia pedis myelodysplastica“. И, наконец, о функциональной приспособляемости больных. В 1929 году, в одной из своих работ М. И. Аствацатуров описывал некоторые искусственные приемы, которые изобретают сами больные для устранения своих экстрапирамидных акинезий и гиперкинезий. Для обозначения этих приемов М. И. Аствацатуров предложил термин „уловка“. Небезынтересно отметить у нашего больного вышеуказанную искусственную функциональную приспособленность, своего рода изобретательность, в отношении акта дефекации и мочеиспускания.

Об авторах

А. И. Шейман

Клиника нервных болезней; Астраханский мединститут

Автор, ответственный за переписку.

Email: info@eco-vector.com

Россия, Астрахань; Астрахань

А. И. Нестерева

Клиника нервных болезней; Астраханский мединститут

Email: info@eco-vector.com

Россия, Астрахань; Астрахань

Список литературы

Дополнительные файлы