К вопросу о действии протеинов на сердце

- Авторы: Афонский С.1

-

Учреждения:

- Физиологическая лаборатория Казанского Ветеринарного Института

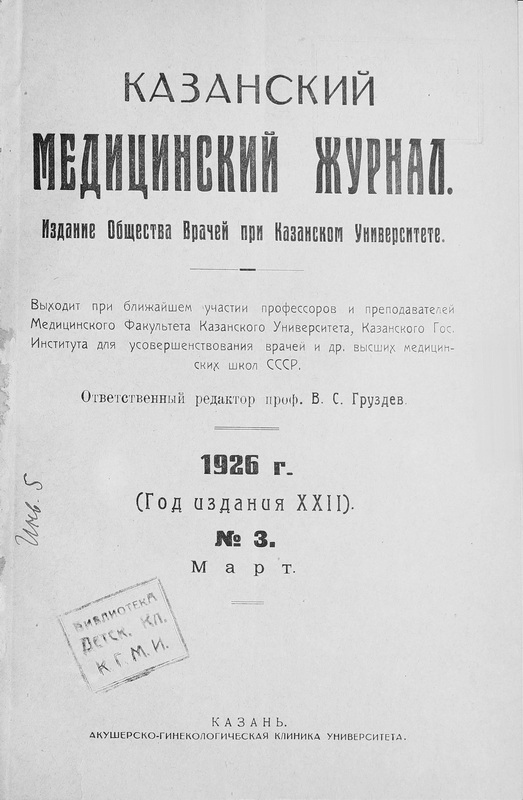

- Выпуск: Том 22, № 3 (1926)

- Страницы: 268-273

- Раздел: Статьи

- Статья получена: 06.01.2021

- Статья одобрена: 06.01.2021

- Статья опубликована: 10.03.1926

- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/57518

- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj57518

- ID: 57518

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Большинство экспериментальных исследований о действии протеинов на сердце произведено с целью изучить изменения в работе изолированного сердца при пропускании чрез него растворов тех или других белков или продуктов их распада.

Ключевые слова

Полный текст

Большинство экспериментальных исследований о действии протеинов на сердце произведено с целью изучить изменения в работе изолированного сердца при пропускании чрез него растворов тех или других белков или продуктов их распада.

Так, еще в 1909 г. Popielski 1) произвел опыты пропускания чрез сердце теплокровных пептона Witte, установив при этом, что уже в разведениях 0,0075% происходит медленно развивающееся усиление и ускорение ударов сердца, причем первое доходит чрез некоторое время до величины в 3—4 раза большей, чем в норме.

Такое же повышающее работу сердца действие позднее наблюдали на сердце холоднокровных Clark 3)—при пропускании растворов сывороток, Weichardt 2)—на гиподинамическом сердце при пропускании альбумоз 0,1% и др., на сердце теплокровных—Peterson и Gasser 4) при пропускании экстрактов утомленных и неутомленных мышц, Yanagawa 5)—при прополаскивании растворами яичнаго белка и мн. др.

Наряду с подобными исследованиями, давшими положительные результаты, были и такие, которые не могли установить благотворного влияния белков на работу сердца (Gorham и Morrison 6) и констатировали явно токсическое действие их уже в чрезвычайно слабых растворах (Скородумов 7).

Затем рядом работ было установлено, что концентрированные растворы белков вызывают сильное повреждение сердечной деятельности, выражающееся в замедлении ритма (Михайловский 8), угнетении и параличе (Weichardt 2), развитии тахикардии, аритмии и остановки (Manwaring, Meinhardt и Denchardt 9) и т. д.

Однако все эти исследования мало касаются изменений процессов возбуждения и возбудимости нервно-мышечнаго аппарата сердца в присутствии белков. А между тем только при более детальном анализе изменений в нервно-мышечных приборах сердца можно ближе подойти к выяснению сущности действия белков на сердце в целом. Это последнее обстоятельство, а также и вообще недостаточно полное освещение вопроса о действии белков на сердце—требуют дальнейших исследований по данному вопросу. Вот почему я, по предложению проф. К. Р. Викторова, сделал попытку исследовать действие некоторых белков на деятельность сердца и процессы возбудимости его нервно-мышечнаго аппарата.

Исследование было произведено мною на летних лягушках (Rana esculenta), только что пойманных или же пойманных не далее месяца до опыта. Сердце изолировалось по суспензионной методе Engelmann’а с записью работы предсердий и желудочка двойным рычагом. В качестве препаратов белка были взяты свежий белок куриных яиц, альбумин, приготовленный фабрикой Kahlbäum’а, и козье молоко (последнее бралось всегда от одной и той же козы, тотчас же после утренняго удоя, и через 1—2 часа после этого употреблялось для опыта). Все препараты пред употреблением растворялись в жидкости Ringer’а. Опыты заключались в следующем: включенное в прибор сердце промывалось втечении 12—15’ жидкостью Ringer’а, устанавливались норма сердцебиений и ритма, порог возбудимости мышцы сердца помощью вызывания экстрасистол и порог раздражения n. vagi на фарадическое раздражение; затем следовало пропускание раствора белка и наблюдение за изменением указанных процессов. Нижеследующее и представляет краткую сводку этих изменений.

Опыты с яичным белком, пропускавшимся в 1%, 2%, 5%, 10% и 25% растворах, прежде всего показали, что действие белка находится в зависимости от состояния всего организма. Так, непродолжительные пропускания слабых растворов белка (1—2%) не вызывают заметных изменений в работе сердца свежих и сильных лягушек; но если эти же слабые растворы пропускать чрез сердце, утомленное продолжительной работой, то можно наблюдать явно благотворное действие, — если была неправильность в работе, она исчезает, и сердечный удар становится заметно сильнее. Такое состояние держится довольно долгое время. Возбудимость n. vagi и мышцы сердца в случаях того и другого рода под влиянием белка заметно повышается.

При употреблении более концентрированных растворов и втечении более продолжительнаго времени развивается ряд изменений уже независимо от функционального состояния сердца. Изменения эти сводятся к ослаблению сердечной деятельности в силе и понижению возбудимости нервно-мышечных приборов сердца. Ослабление сердечной деятельности развивается уже с момента вступления белка; очень быстро, уже чрез несколько минут, сила сердечнаго удара уменьшается в 1—2 раза. Чрез 1—11/2 часа она доходит до величины в 3—4 раза, а иногда в 5—6 раз меньшей, чем в норме. Одновременно наблюдается замедление ритма (на 30—40%) с сохранением его правильности. Возбудимость n. vagi постепенно падает, так что в конце опыта (чрез 1—1% ч.) порог возбудимости оказывается очень низким (до введения белка расстояние катушек индукц. аппарата—240 мм., после—40—30 мм.). Возбудимость мышцы понижается иногда довольно значительно.

Отмывание раствора белка жидкостью Ringer’а даже втечении часа оказывается недостаточным, чтобы восстановить нормальную работу сердца, — возвращаются к норме при этом только ритм и возбудимость мышцы, сила же его сокращений остается, как и при белке. Возбудимость n. vagi также не восстанавливается.

Яичный альбумин, применявшийся приблизительно в тех же соотношениях, как и яичный белок, обнаружил в общем сходные с последним изменения сердечной деятельности. Впрочем более подробного изучения действия его мною не было произведено по причине небольшого числа опытов.

Связь действия молока, пропускавшегося в 1%, 2%, 10%. 20%, 35% и 50% растворах, с функциональным состоянием сердца оказалась более выраженной, чем при яичном белке. 1 и 2% растворы при непродолжительном пропускании вызывают у ослабленных лягушек усиление ударов сердца в 2—3 раза против нормы. При дальнейшем пропускании развиваются замедление ритма на 20—30%, повышение возбудимости n. vagi и повышение раздражимости мышцы. Такие же дозы молока у свежих лягушек не вызывали усиления сердечной деятельности, а только повышение возбудимости n. vagi и мышцы.

Увеличение в прополаскивательной жидкости молока до 10% сопровождается постепенным усилением всех описанных явлений, причем особенно сильно обнаруживается замедление ритма, с сохранением, однако, его правильности.

Следующие по силе концентрации молока вызывают еще более сильные изменения в деятельности сердца. Наблюдается следующий порядок этих изменений: почти тотчас же или чрез несколько секунд после вступления раствора молока сердце останавливается в систоле и остается в таком положении различное время в зависимости от концентрации молока; при 20% растворах уже чрез 15—20’’ полной остановки работа сердца начинает восстанавливаться, и очень скоро, чрез 8—12 сокращений, сердечный удар по силе возвращается к норме; в дальнейшем работа сердца может долго продолжаться, и только остается на все время очень сильное замедление ритма.

При еще более сильных растворах, чем 20%, восстановления сердечной деятельности или не бывает совсем, или только частичное. При этом работа сердца всегда бывает неправильна, — сокращения аритмичны, неодинаковы по силе, развивается иногда полный блок сердца, одновременность сокращений предсердий и желудочка, иногда групповые сокращения, по 6-7 сокращений в группе, — феномен известный под названием «периодики Luciani», — и ряд др. изменений. Среди них чаще других наблюдается неправильность работы, которую можно назвать перистальтикой сердца. Эти медленные, неравномерные сокращения, волнообразно охватывая сердечную мышцу, заставляют все сердце как-бы змееобразно изгибаться. Вместе с тем во все время протекания молока сердце находится в состоянии сильного тонического состояния.

Возбудимость n. vagi с момента вступления молочнаго раствора сразу начинает падать и за время опыта (1—2 часа) понижается чрезвычайно сильно. Но, по мере ослабления возбудимости тормозящих волокон n. vagi, наблюдается усиление возбудимости двигательных, так что при последующих раздражениях n. vagi все чаще и сильнее начинают выступать усиление и учащение работы сердца. Иногда это проявляется настолько сильно, что сердце вместе с началом раздражения n. vagi из состояния полного торможения, вызванного молоком, сразу переходит к нормальной работе. С прекращением раздражения прекращается и эффект, и сердце опять останавливается.

Возбудимость мышцы вскоре после вступления молочнаго раствора начинает падать и чрез несколько минут на остановленном сердце исчезает совсем. Однако возбудимость эта сейчас же появляется, если сердце, под влиянием раздражения нерва, перешло в деятельное состояние, и опять сейчас же исчезает, если сердце останавливается. Последний факт является весьма интересным. Очевидно, сердечная мышца во время пропускания молока сохраняет возбудимость, но проявить ее может только в условиях активной работы. Об’яснение этого факта, может быть, можно найти в законе Uexküll’я 10), что возбуждение бежит только к мышце растянутой. С другой стороны мы лишний раз видим здесь подтверждение глубоких взглядов Н. Е. Введенского, что возбудимость органа или ткани не есть прирожденное их качество, а только результат их состояния в тот или другой момент их жизни.

Затем интересным является и другой факт, — что сердце, отравленное молоком, совершенно не отвечает на непосредственное раздражение мышцы, тогда как на раздражение нерва реагирует сильными сокращениями. Очевидно, в последнем случае мышца получает какое-то добавочное раздражение, которого при непосредственном раздражении мышцы не имеется. Таким образом устанавливается не только принципиальная, но и какая-то материальная разница между непосредственным раздражением мышцы и раздражением чрез нерв. Нужно думать, что в последнем случае играют большую роль те вещества, которые в последнее время нашел O. Loewi 11) в жидкости, вытекающей из сердца после раздражения нервов.

В заключение нужно указать еще на один очень интересный для физиологии сердца факт: если исследовать возбудимость мышцы желудочка во время пропускания молока, то иногда перед полным ее исчезанием можно уловить такой момент, когда сердечная мышца начинает отвечать на разной силы индукционные удары и разной силы сокращением, — если удар сильнее, и сокращение сильнее. Следовательно, в данном случае мы имеем редкий случай недействительности закона «все или ничего». Подобную недействительность этого закона на верхушке сердца холоднокровных наблюдал Rohde 12), в 1906 г., при отравлении хлоралгидратом, а затем, в 1924 г., Rosser 13)—на целом сердце при наркозе алкоголем. Установленный нами факт является новым доказательством того положения, что в известных условиях сердечная мышца может работать, как и мышца поперечно-полосатая. Есть основания думать, что, может быть, и в нормальном организме могут быть условия, когда закон «все или ничего» является недействительным для мышцы сердца. Мы хорошо знаем способность сердца с поразительной быстротой отвечать повышением своей деятельности на увеличенные требования, и можно усумниться в том общепринятом со времени Hering’a положении, что при каждой нормальной систоле сердце тратит все, имеющиеся в его распоряжении, запасы сил. Правда, сердце обладает поразительной быстротой ассимиляции, до некоторой степени об’ясняющей закон «все или ничего», но, с другой стороны, можно такую быстроту ассимиляции сильно оспаривать с чисто-химической точки зрения.

Белки могут оказывать на сердце два рода влияний: 1) чисто-химические, зависящие от определенных атомокомплексов, — очевидно, физиологически активных, и 2) физико-химические, зависящие от физических свойств белковой молекулы и белковых растворов.

Существование физиологически-активных составных частей белковой молекулы подтверждается, напр., исследованиями Osborne’а и Wakemann’а 14), которые выделили при промывании казеина в алкоголе какое-то соединение, прекрасно растворимое в солях и физиологически сильно активное в смысле сенсибилизации к току. Затем Manwaring, Meinchardt и Denchardt 9) установили по отношению к сыворотке крови, что, если ее диализировать чрез целлоидин, то диализирующаяся фракция вызывает сильные нарушения в деятельности сердца, до остановки его включительно, тогда как недиализирующаяся (коллоид) оказывает только слабое действие. Можно поэтому и в наших опытах целый ряд изменений, как нарушение проводимости сердца (одновременность, блок, перистальтика), нарушение возбудимости n. vagi, газового обмена (периодика Lucіanі). непоправимое угнетение деятельности сердца после яичного белка и др., — отнести на счет отравления химически-активными группами белковой молекулы. Что касается влияний второго рода, то среди них нужно особенно важное значение придать изменению вязкости, поверхностного натяжения и реакции жидкостей, протекающих чрез сердце.

То обстоятельство, что сердце, при вступлении в него раствора молока, сейчас же останавливается и при замене молока жидкостью Ringer’а так же быстро возвращается к норме, невольно наводит на мысль о физическом происхождении этого явления. С другой стороны изменение вязкости жидкости, вступающей в сердце, должно вызывать замедление тока жидкости и т. о. затруднение работы. Стремление компенсировать это выражается в повышении тонуса. Ewans и Ogawa 15) нашли, что, если повысить вязкость прополаскивательной жидкости, то уменьшается размах сердечных сокращений.

Не менее интересным является факт, установленный Clark’ом [1]), что повышающее работу сердца действие оказывают очень многие субстанции: аминокислоты, гликоген, сахары, лецитин, белки и т. д. Все они вместе с тем понижают поверхностное натяжение, но не обратно. Таким образом устанавливается связь действия с изменением силы поверхностного натяжения.

Наконец, нужно обратить внимание и на другое наблюдение Clark’а 3), что сывороточные белки оказывают улучшающее действие на сердце только в присутствии липоидов. Затем из работ В. Данилевского 16) мы знаем, что, напр., холестерин уже в очень слабых растворах оказывает стимулирующее действие на сердце. Поэтому необходимо значение липоидов учитывать при опытах с белками еще и потому, что в сыворотке крови, молоке и др. природных белках и соединениях они почти всегда присутствуют.

S. Afonsky (Kasan). Zur Frage über die Wirkung der Proteinen auf das Herz.

Es wird gezeigt, dass bei der Durchspühlung des Froschherzens mit der Eiweiss, — Eieralbumin—und Ziegenmilchlösungeu die Erregbarkeit der Herznerven, die des Herzmuskels und die Leistung des Herzens sich verändern. Bei den schwachen Konzentrationen der ersten Stoffen kommen alle diese Erscheinungen verstärkt zum Vorschein. Demgegenüber wirken stärkere Dosen abschwächend. Schwache Milchlösungen wirken anfangs verstärkend, dann aber schwächend. Grössere Milchmengen lassen das Hers in der Systole 20 bis 30" stohen, was einer anormalen Herztätigkeit Platz macht: bald giebt das Herz nur einzelne Schläge, bald kommt Arythmie, Block, oder Lucianische Periodität, oder Peristaltik zum Vorschein. Dabei verschwindet die Erregbarkeit des hemmenden Vagusfaktors ganz, indem die des verstärkenden erhalten wird. Beim Stillstehen bleibt das Herz refraktär. Wenn man aber das Herz durch die Vagusreizung zum Schlagen bringt, kehrt auch die Muskelerregbarkeit wieder. Auf einzelne Induktionschläge giebt das stehende Herz die Erscheinung der Treppe.

Об авторах

С. Афонский

Физиологическая лаборатория Казанского Ветеринарного Института

Автор, ответственный за переписку.

Email: info@eco-vector.com

Ассистент

Россия, КазаньСписок литературы

- Popielski. Arch. f. d.des. Physiol., Bd. 130.

- Weichardt W. Ergebnisse d. Hygiene, bacteriol. Immunitätsforsch. u. exper. Ther.,Bd. 5.

- Clark. Journ. of physiol., XLVII, 1/2.

- Peterson a. Gasser. Amer. Journ. of physiol., 33.

- Yanagawa. Journ. pharm. Therap., 8, 89.

- Gorham a. Morrison. Journ. of biol. chem., XVIII, vol. 7.

- Skorodumow. Zeitschr. f. d. ges. exper. Med., Bd. 37, H. 3/6.Clark. Journ. of physiol., XLVII, 1/2.

- Михайловский. Дисс., 1912, Харьков.

- Manwarіng, Meinchardt u. Denchardt. Zentr. f. Biochem., 19, 360.

- Uexküll J. Umwelt u. Innerwelt d. Thiere, Berlin, 1909.

- Loewi O. Deut. med. Woch., 1924, №45.

- Rohde E. Arch. f. exper. Pathol. u. Pharmac., 54,604.

- Rossler. Zeit. f. Biol.,81. H. 5/6, 1924.

- Osborne a. Wake mann. Journ. of biol. chem., 33. 243.

- Evans a. Ogawa. Journ. of physiol., 49, Proceed IX—XI.

- Данилевский В. Я. Pfluger’s Arch., 1907.

Дополнительные файлы