Intracranial aneurysms a. carotis and their relation to ophthalmoplegic migraine

- Authors: Geller S.

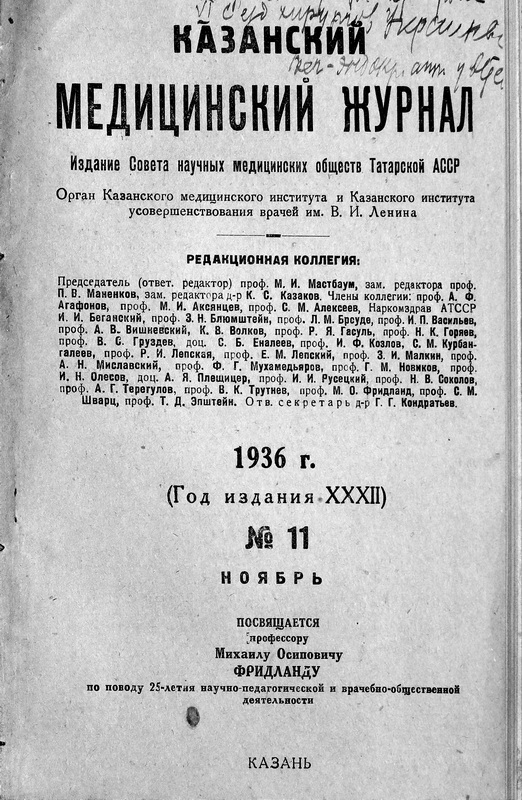

- Issue: Vol 32, No 11 (1936)

- Pages: 1390-1391

- Section: Articles

- Submitted: 24.11.2020

- Accepted: 24.11.2020

- Published: 13.11.1936

- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/51064

- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj51064

- ID: 51064

Cite item

Full Text

Abstract

Before the introduction of angiography of blood vessels into neurological practice, aneurysms of the cranial region, I. carotis interna were often identified only at surgery or autopsy.

Keywords

Full Text

До введения в неврологическую практику ангиографии сосудов, аневризмы черепного отдела я. carotis interna часто определялись только при операции или аутопсии. При пользовании артериографией диагностика этого тяжелого заболевания значительно облегчилась. А. приводит в статье 5 историй болезни своих случаев, где благодаря артериографии с торатрастом диагноз довольно точно был поставлен при жизни б-ных.

Клиническая симптоматология внутричерепных аневризм a. carotis зависит от кровоизлияния из них в субарахноидальное пространство или же славления аневризмой окружающей мозговой ткани. Главный локальный синдром—паралич глазодвигательного нерва, впервые отмеченный Adams в 1859 г. Таким образом получается гомолатеральная офталмоплегия. N. trochlearis поражается чаще, чем отводящий нерв, который благодаря своему боковому положению реже повреждается. Миоз пораженного глаза может наблюдаться так же часто, как и мидриаз, что стоит в зависимости от степени поражения периартериальных симпатических волокон стенок a. carotis. От этого же зависит и выраженность экзофтальма о иного глаза, который иногда может совсем отсутствовать. Сдавлением аневризмы вовлекается в процесс 1-я ветвь тройничного нерва, что вызывает сильные боли в области глаза и лба, протекающие по типу тяжелых невралгий. Если одновременно с разрывом стенок аневризмы происходит просачивание крови в субарахноидальное пространство, тогда определяется ригидность затылка, отмечается потемнение сознания и разлитые головные боли. Такие разрывы сочетаются с последующими периодами тромбозирования, во время которых может наступить улучшение или полное исчезновение болезненных симптомов.

Разрывы стенок могут неоднократно повторяться. Триада: 1) боли в области 1-ой ветви тройничного нерва, 2) офталмоплегия и 3) течение в форме острых ухудшений с последующими ремиссиями, чрезвычайно характерна для аневризмы инфраклиноидальной части art. carotis. Этот синдром сходен с описанием офтадмоплегической мигрени, данным Шарко, этиология которой малоизвестна. Во многих случаях офтальмоплегическая мигрень связана, по мнению автора, с аневризмой art. carotis. А. подчеркивает возможность врожденных аневризм или проявления их в раннем детском возрасте.

Каждый случай офтальмоплегической мигрени должен исследоваться артериографически. При аневризме art. carotis, лежащей над proc, clinoideus, наблюдаются поражения tractus n. optici, обонятельного нерва; при больших размерах аневризмы-и душевн. расстройства. Аневризмы супраклиноидальной части вызывают первичную атрофию зрительного нерва, выпадения поля зрения, анемию и расстройства психики. От давления аневризмы может разрушаться и прилежащая костная ткань турецкого седла, и тогда клиническая картина аневризмы art. carotis протекает так, как при опухоли гипофиза.

Останавливаясь на терапии, автор указывает на наложение лигатуры на art. carotis communis или art. carotis interna, но, имея в виду самопроизвольное тромбозирование и рубцевание аневризматического мешка, рекомендует это мероприятие применять только в угрожающих жизни или часто рецидивирующих случаях.

About the authors

S. Geller

Author for correspondence.

Email: info@eco-vector.com

Russian Federation

References

Supplementary files