К вопросу об активной иммунизации против ветряной оспы

- Авторы: Петров Б.Н.1

-

Учреждения:

- Тамбовский институт эпидемиологии и микробиологии

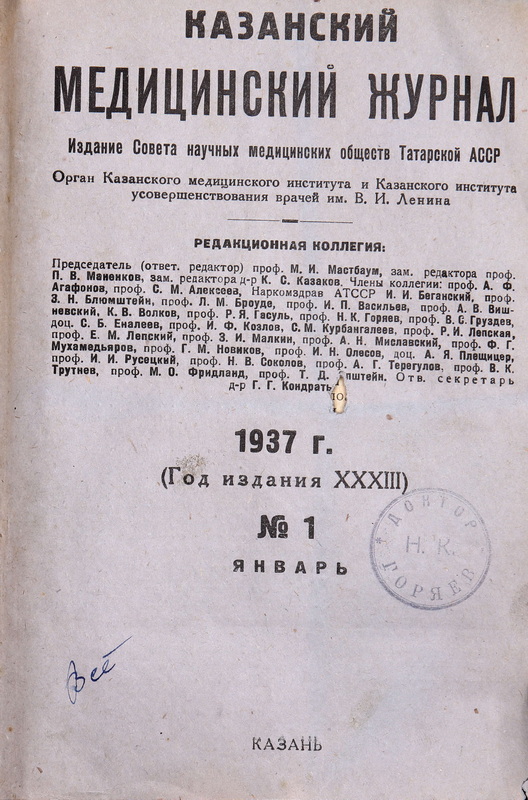

- Выпуск: Том 33, № 1 (1937)

- Страницы: 61-64

- Раздел: Статьи

- Статья получена: 23.12.2020

- Статья одобрена: 23.12.2020

- Статья опубликована: 11.01.1937

- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/56620

- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj56620

- ID: 56620

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Ветряная оспа считается инфекцией, легко переносимой, не влияющей на общее развитие детского организма и протекающей почти без смертности.

Ключевые слова

Полный текст

1-е сообщение.

Ветряная оспа считается инфекцией, легко переносимой, не влияющей на общее развитие детского организма и протекающей почти без смертности.

По данным Пфаундера и Шлоссмана смертность в Лондоне колеблется в пределах от 0,01 до 0,04%. Смертью заболевание угрожает лишь слабым и истощенным детям, ввиду предрасположения их к гангренозным процессам на коже.

Однако эта безобидная инфекция приобретает особое значение для маленьких, ослабленных, анемичных, эксудативных, страдающих расстройством пищеварения и питания, для детей с явно выраженной гипо- и атрофией, с пониженной устойчивостью и малой сопротивляемостью организма. Понятно, что в таких случаях ветряная оспа может явиться причиной, приводящей к смерти ребенка. Поэтому становится ясным тот интерес, который проявляют органы Охрматмлада ко всем методам профилактики и борьбы с этой инфекцией.

В силу особых условий эпидемиологического порядка, борьба с ветряной оспой встречает большие трудности. Как известно:

- при нестойкости вируса заразительность при этой инфекции чрезвычайно высока;

- инфекция обладает заразительностью уже в инкубационном периоде (Филатов, Гейбнер);

- возможна передача инфекции через третьих лиц, оставшихся здоровыми, или через бацилоносителей (Иохман и Ленц);

- существует этиологическая связь между ветряной оспой и Herpes zoster (Бокай), ибо инокуляция содержимым пустулы Herpes zoster вызывает у новорожденного заболевание ветряной оспой. Якоби и Фрей описали эпидемии ветряной оспы, возникавшей от детей, болевших Herpes zoster. Серологические исследования подтверждают идентичность этиологии с Herpes zoster,

- растяжимы сроки инкубации — от 9 до 21 и более дней.

Всеми этими моментами и объясняется безуспешность борьбы с ветряной оспой одними мерами санитарного порядка.

Вопросами предупреждения ветряной оспы мерами специфической профилактики занимались многие авторы. Митгель и Баралас, вводя по 4 см3 сыворотки реконвалесцентов, получали пассивный иммунитет на 50 дней. Молчанова проводила активную иммунизацию кровью варицелезного больного, в течение первых 36 часов, вводя последнюю в дозах от 0,1 до 0,3 см3. Способ оказался мало действительным. Резмарский получил иммунитет в 50%, иммунизируя детей 0,1 цитратной кровью, взятой в стадии высыпания. Крайновская, испытывая способ Кипарского (внутривенное введение 1 см3 крови, взятой из вены заболевшего в первые 24— 36 час. высыпания), пришла к выводу, что этот способ не предупреждает распространения оспы.

Более положительные результаты получились при использовании, в качестве иммунизирующего материала, содержимого ветряночного пузырька по методу Клинга. Метод Клинга заключается в инокуляции (varicelatio) содержимого ветряночных пузырьков здоровым. Ряд авторов — Мейер, Шеферштейн, Черкасова и Рудима-Луковская-Дедюкина, и Альшванг сообщают, что способ Клинга является активной иммунизацией, дающей большие практические возможности в борьбе с ветрянкой. Однако поверочная работа Феера, производимая им во время домашней эпидемии, не подтверждает сообщения Клинга и Мейера — прививки не предохраняли от инфекции.

Наши данные охватывают наблюдения над 87 детьми в период с 1933 по 1935 год.

Учитывая ограниченные возможности к использованию активной иммунизации из-за трудности получения лимфы от больных и немедленного ее использования, мы испробовали предложение сотрудников школы проф. Данилевича, сохраняя прививочный материал в смеси с глицерином.

Методика приготовления прививочного материала была следующей:

- Материал брался только из везикул, наполненных светлосерозным содержимым. Везикулы мутные, содержащие уже распад ткани, с примесью лейкоцитов, нами браковались.

- Место взятия материала подвергалось дезинфекции тонкой струей эфира через пульверизатор.

- Инструментом, добывающим лимфу, служил шприц Рекорд в 1 см3 с тонкой иглой. Вследствие того, что лимфа обладает определенной вязкостью и через несколько минут после извлечения в ней образуются нити, в шприц, перед взятием материала, добавлялся 80% глицерин в количестве 1/3 по отношению к предполагаемому количеству получаемой лимфы. Лимфа, смешанная с глицерином, оставалась прозрачной все время.

- Через сутки лимфа, консервированная таким способом, подвергалась бактериологическому контролю на загрязненность.

- Для активной иммунизации употреблялась консервированная лимфа, давностью не более 7 дней.

- Больной, у которого бралась лимфа, подвергался исследованию на сифилис.

Одновременно, во избежание смешивания ветрянки с другими сходными заболеваниями (Herpes zoster,Impetigo contagiosa, subamina, Erythema exudativum multiforme и др.), брали мазок из содержимого везикулы. Фиксированный в метиловом алкоголе и окрашенный эозином мазок, указывающий на присутствие гигантских многоядерных клеток, подтверждал диагноз ветряной оспы.

Первый опыт активной иммунизации был проведен в 1933 году в закрытом детучреждении, куда ветрянка была занесена поступившим больным ребенком. Всего было 48 детей, в возрасте до 21/2 лет, и ко дню начала активной иммунизации было уже двое больных. Иммунизация проводилась по типу оспопрививания: лимфа наносилась на наружную часть плеча и делалось от 4 до 5 уколов, повреждавших только поверхность кожи. Через 10—12— 15 дней на месте прививки появлялись небольшие папулы, быстро переходящие в небольшие везикулы и также быстро подсыхавшие. У всех привитых ни местной, ни общей реакции не наблюдалось.

Из 46 детей, за исключением 2-х заболевших, были сделаны прививки 34 детям. Остальные не были подвергнуты иммунизации по следующим причинам: 3 ребенка лихорадили и имели расстройство кишечника (были изолированы из общей палаты), 5 детей из палаты заболевших, бывших в непосредственной близости с заболевшими, оставлены контрольными, 4-м не сделаны прививки из-за недостатка материала для иммунизации. Все 34 ребенка были подвергнуты прививке в один и тот же день. Прививка удалась (везикула и образование корочки) у 29 детей (85,27%) и не удалась у 5 детей (17%).

Заболело из группы удачно привитых 3 человека (10,4%), из группы неудавшихся тоже 3 человека (50%), а из группы неполучивших прививку заболело 10 человек (83,3%).

Надлежит отметить, что привитые перенесли заболевание в легчайшей форме, имея абортивную ветрянку, с малым количеством форменных элементов недоразвитой формы.

Второй опыт был проделан в сельской местности Сампурского района, среди детей детяслей. Сбор и заготовка прививочного материала производились точно так же, как и в первом случае.

В опыте участвовало двое яслей, с общим количеством детей — 43. Ясли были расположены в одном и том же населенном пункте, почти одинаково пораженном ветряной оспой во всех своих населенных частях.

В яслях № 1 было 24 человека, из них уже двое были больны. Прививкой было охвачено 8 человек.

В яслях № 2 находилось 19 детей. Заболеваний было 1. Прививка произведена 12 человекам через неделю после появления заболевания в яслях.

Прививка производилась внутрикожно по типу реакции Шика, в количестве, примерно, 0,05 (одной капли).

Из реакций надлежит отметить только небольшую болезненность и зуд на месте прививки. У одного ребенка наблюдалась температура до 38,9° в течение суток.

Наблюдение за привитыми велось в течение 2% месяцев. Из общего количества, 20 привитых, заболело 4 человека (20%) через 5—8—12 и 25 дней после прививки.

Три первых прививки, повидимому, совпали с инкубационным периодом заболевания. Из 20 непривитых заболело 15 (75%).

И опять надлежит отметить более легкое течение заболеваний у привитых, по сравнению с непривитыми.

Третий опыт иммунизации был произведен в семье врача Д. После обнаружения заболевания ветрянкой одного ребенка, другому, в возрасте 2 л. 3 м., на другой день после высыпания у брата, была введена лимфа, взятая у больного, и в смеси с стерильным 80% глицерином, в количестве 0,1, введена внутрикожно в предплечье руки.

К вечеру температура у привитого поднялась до 38,5°, на другой день дошла до 38,8° и постепенно снизилась к концу вторых суток до нормы.

Несмотря на совместное пребывание больного и привитого в одной квартире, привитой ребенок не заболел. Трудно, при летучести вируса и заразительности ветрянки, приписать незаболевание случайности.

Выводы. 1. Разносторонние данные, полученные различными авторами по активной иммунизации против ветряной оспы, указывают на несовершенство всех предложенных методов иммунизации. 2. Наши данные иммунизации, по модифицированному способу Клинга, говорят о возможности иммунизации с положительным результатом.

Об авторах

Б. Н. Петров

Тамбовский институт эпидемиологии и микробиологии

Автор, ответственный за переписку.

Email: info@eco-vector.com

Россия, Тамбов

Список литературы

Дополнительные файлы